研究发现新型循环金属–载体相互作用

文章导读

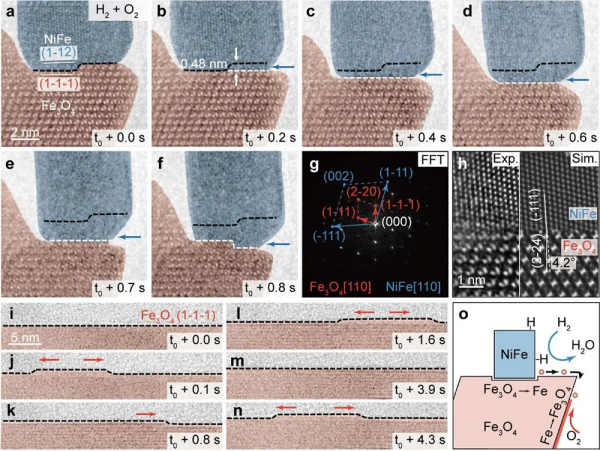

你是否想过,催化剂的活性竟与纳米颗粒的“行走”有关?在高温高压下,NiFe纳米颗粒竟会在Fe3O4载体表面定向迁移,掀起一场原子尺度的动态循环!中科院物理所联合清华大学团队,首次发现一种全新的循环金属–载体相互作用(LMSI),揭示氢氧化反应中催化活性与载体氧化还原循环的深层耦合机制。借助原位电镜技术,研究团队捕捉到界面刻蚀、晶格氧溢流与表面重构的全过程,为高性能催化剂设计打开全新思路。这一突破不仅刷新了对金属–载体相互作用的传统认知,更在《自然-通讯》上写下中国科学家的创新篇章。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

在金属–氧化物催化体系中,氧化物载体能够提高金属颗粒在极端条件下的稳定性,还可通过金属–载体相互作用(MSI)调控催化性能。该类作用的核心在于界面处发生的金属–金属或金属–氧相互作用,可引发电子转移、物质迁移等复杂效应,从而影响催化剂的活性、选择性和稳定性。然而,受限于传统表征手段在反应条件下原子尺度动态监测的不足,MSI的微观机制仍待研究。

近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心苏东团队,联合清华大学张亮团队等,利用原位环境透射电子显微学技术,在NiFe–Fe3O4催化剂的氢氧化反应研究方面取得进展。该团队以氢氧化反应为模型体系,发现了新的循环金属–载体相互作用(LMSI),揭示了氢氧化反应与载体氧化还原循环之间的内在耦合机制。

团队通过氢气部分还原NiFe2O4前驱体,制备得到NiFe–Fe3O4催化剂。在氧氢比1:10、温度超500℃的反应条件下,ETEM技术观测到NiFe纳米颗粒在Fe3O4载体上定向迁移,载体发生界面刻蚀与表面重构,界面迁移速率与催化活性直接相关。LMSI机制为:NiFe纳米颗粒活化氢气产生H原子,载体晶格氧反向溢流与之反应,引发界面迁移与Fe3O4还原;被还原的Fe原子迁移至载体{111}表面与氧气反应实现再氧化。

上述研究拓展了科研人员对MSI的认知,为探讨异相催化中的原子尺度动态过程提供了新视角,对设计高性能催化剂具有指导意义。

相关研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。工作得到国家自然科学基金、中国博士后科学基金、中国科学院战略性先导科技专项(B类)等的支持。

原子尺度观察NiFe–Fe3O4催化剂上的LMSI动态过程

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...