氮肥驱动小麦旱后恢复的分子机制获揭示

文章导读

干旱过后,小麦如何从“求生模式”切换回“生长模式”?中国科学院遗传与发育生物学研究所肖军团队联合山东大学白明义团队,首次揭示硝酸盐在复水后精准调控这一转换的分子开关:它能抑制ABA信号关键激酶TaSnRK2.10-4A,解除对生长基因的封锁,激活恢复生长。更关键的是,研究发现TaSnRK2.10-4A基因启动子区的自然变异,决定了不同小麦品种对氮肥响应与抗旱性的权衡,为区域化精准育种提供了重要分子标记。这项发表于《自然-植物》的研究,不仅破解了“抗逆”与“高产”难以兼得的悖论,更为设计节水节肥、稳产高效的新型小麦品种指明路径。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

干旱是制约作物产量的重要环境胁迫因素。传统研究聚焦于作物抗旱性,却对干旱胁迫后恢复过程关注不足。作物在干旱缓解后的恢复能力,对保障粮食安全至关重要。氮肥作为优化植物生长和抗逆性的核心营养元素,其在恢复阶段的作用机制尚未明晰。

近期,中国科学院遗传与发育生物学研究所肖军研究组,联合山东大学白明义团队,揭示了硝酸盐(氮肥)驱动小麦干旱缓解后恢复的分子机制。

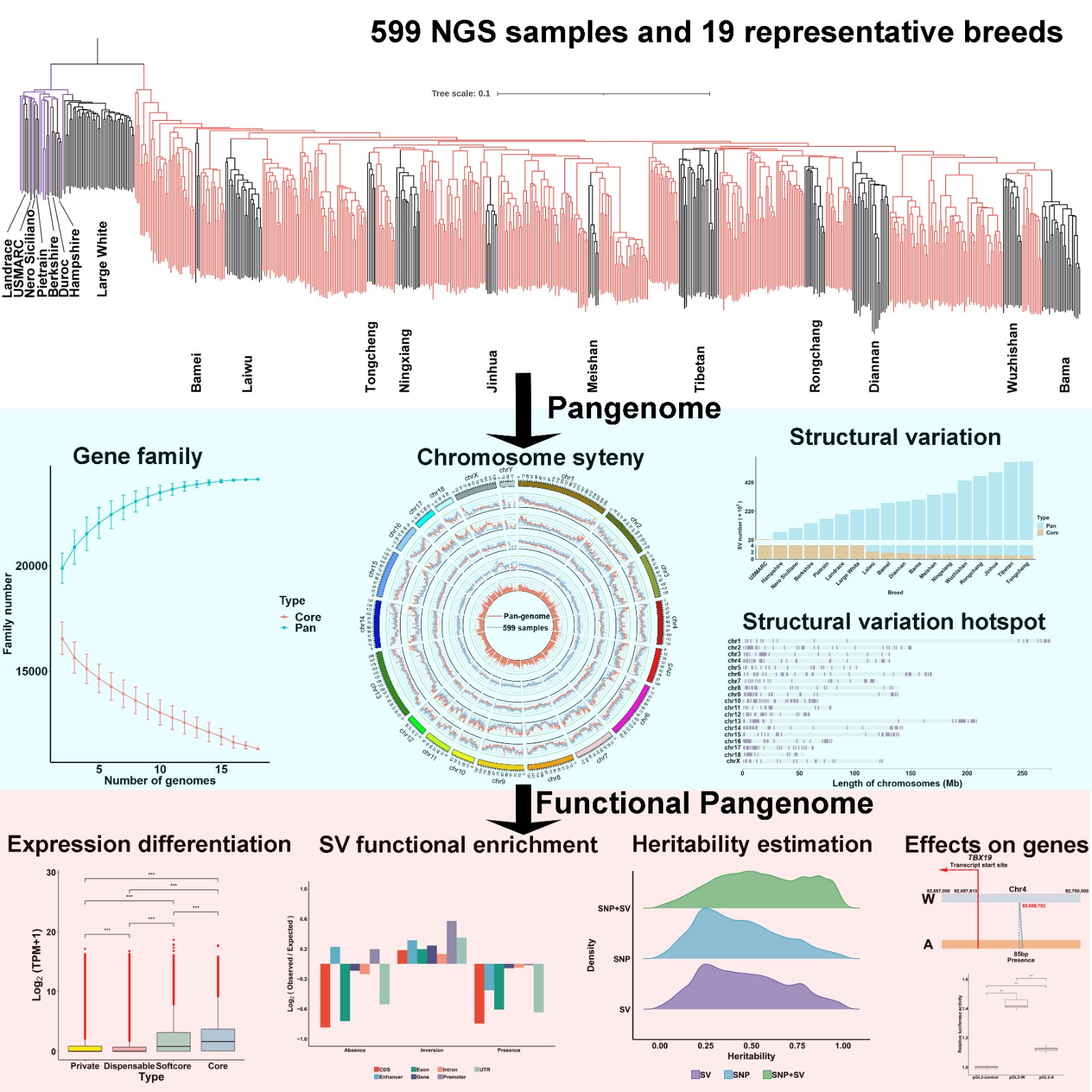

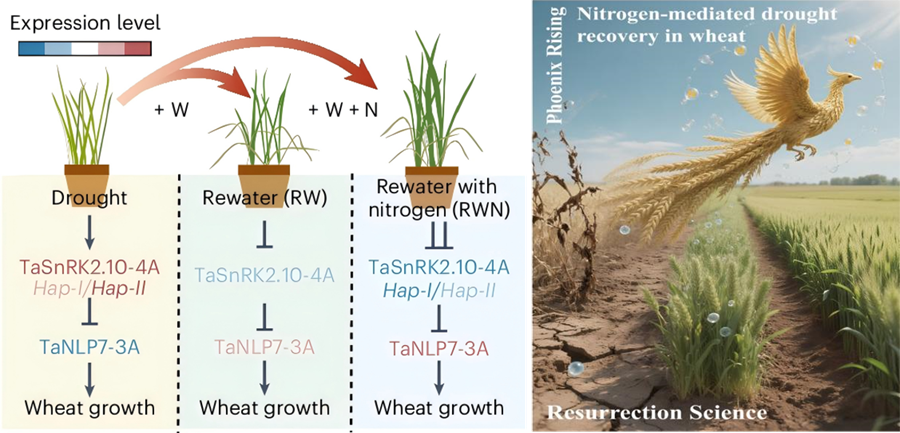

干旱触发脱落酸(ABA)大量积累,启动气孔关闭等“生存模式”。但是,高浓度ABA抑制生长基因表达,阻碍作物在复水后向“生长模式”切换,暗示ABA信号适时“关闭”对恢复生长较为重要。研究发现,硝酸盐在干旱后复水时发挥关键作用,通过抑制ABA信号核心激酶TaSnRK2.10-4A的活性,解除其对硝酸盐信号转录因子TaNLP7-3A的磷酸化抑制,从而激活下游生长基因表达。这一发现破解了植物“抗逆与生长”的拮抗难题,通过旱后复水时精准补充硝酸盐,可协同提升作物抗逆性与生长效率,降低农业生产成本。

进一步,研究人员在自然群体中鉴定到TaSnRK2.10-4A基因启动子区的关键自然变异:携带单倍型Hap-I的品种对氮响应敏感,旱后加氮复水恢复能力更强,适配灌溉条件良好区域;Hap-II品种因ABA诱导表达水平高而抗旱性突出,适合干旱频发地区,同时该变异为区域化精准育种提供了分子标记。

上述研究阐明了氮素驱动小麦干旱后恢复的分子机制,深化了科研人员对植物环境适应智慧的认知,为设计“抗逆-高效”协同提升的作物新品种提供了关键靶点,有望在保障干旱胁迫下粮食稳产的同时,推动资源节约型农业发展。

9月5日,相关研究成果发表在《自然-植物》(Nature Plants)上。研究工作得到国家自然科学基金等的支持。

硝酸盐通过TaSnRK2.10-TaNLP7途径促进小麦干旱后恢复的工作模型

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...