文章导读

当AI成为城市规划师的“超级助手”,未来城市会怎样?清华大学联合国内外团队首创由大语言模型驱动的智能规划框架,打通“概念设计—方案生成—效果评估”全流程。通过多轮对话生成创意方案,用视觉大模型绘出逼真城市场景,更让AI智能体模拟居民行为,量化交通、碳排放与社会公平。实验证明,AI答题超越90%人类规划师,模拟结果高度吻合真实人流。人机协同或将彻底变革城市设计,但数据稀缺、计算成本与潜在偏见仍是挑战。一场城市规划的范式革命正在到来。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,清华大学电子系城市科学与计算研究中心、建筑学院与国外学者组成跨学科团队,首次系统性地提出了一个由大语言模型(LLM)驱动的智能城市规划框架,该框架将AI的强大计算、推理与生成能力,同人类规划师的专业经验与创造力深度融合,旨在将AI打造为人类的“智能规划助手”,共同应对现代城市规划中的复杂挑战,为实现更高效、创新和响应迅速的城市设计流程,开启了人机协同的新范式。

城市规划的理论与实践在不断发展,从早期侧重物理空间和美学形态的“艺术设计”,演变为二战后被视为复杂系统,并采用科学模型分析的“科学规划”。然而,这些方法在今天面临着新的挑战:一方面,规划过程仍以规划师为中心,公众参与的广度和深度有限;另一方面,规划方案的评估往往是定性、主观且滞后的,难以进行科学的量化决策和快速迭代。

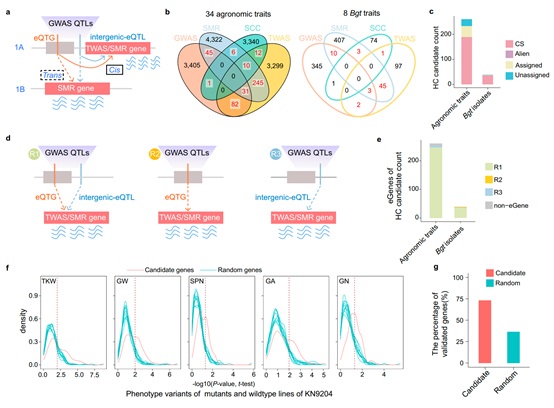

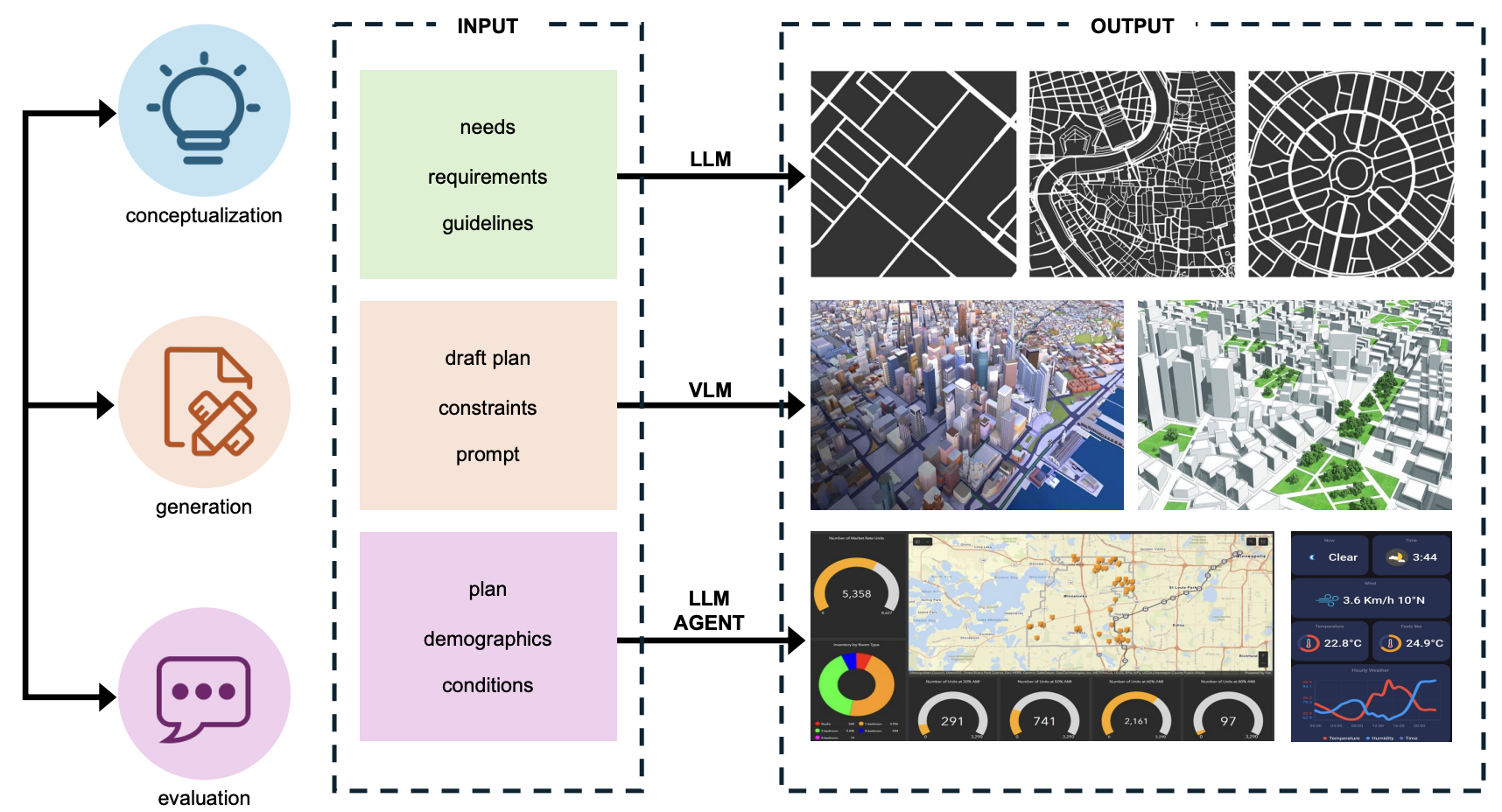

针对传统方法的不足,研究团队创新性地提出了一个包含概念设计(Conceptualization)、方案生成(Generation)和效果评估(Evaluation)三个核心阶段的闭环框架。该框架由大语言模型、视觉大模型(VLM)和大模型智能体(LLM Agent)协同驱动,为人类规划师提供全流程的智能辅助。

图1.提出的大语言模型驱动的城市规划框架。该框架整合LLM、VLM和LLM智能体,形成“概念-生成-评估”的协同工作流

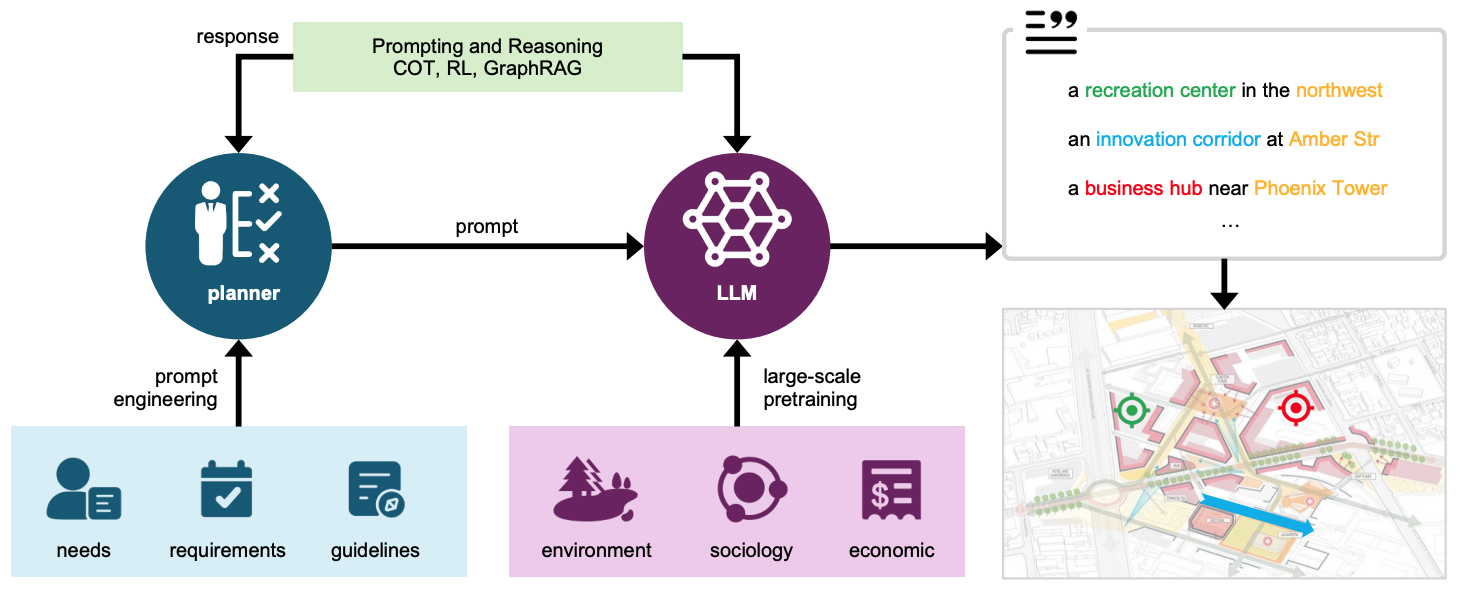

规划初期,规划师输入需求、约束和指导方针等文本信息。经过海量数据预训练的LLM,能够深度整合地理、社会、经济等多领域知识,与规划师进行多轮“对话”。它不仅能提出创新性的概念想法,还能根据复杂的上下文进行推理,生成详细的规划描述文本和初步的空间构想草图,极大地提升了概念设计阶段的效率和深度。

图2.基于LLM的城市概念设计流程图

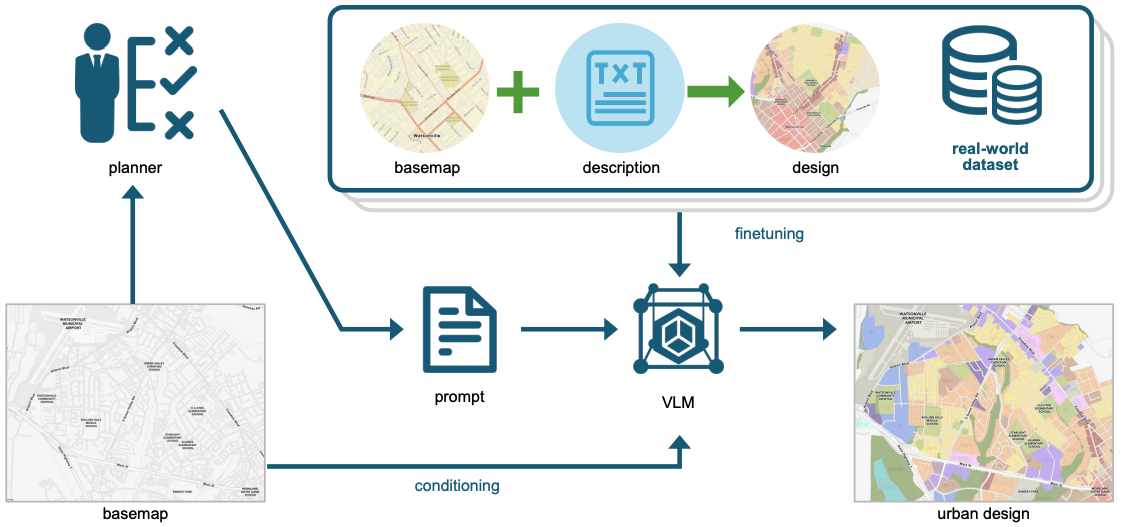

该框架利用视觉大模型(VLM)将抽象的文本概念转化为具体的、可视化的城市设计方案。规划师可以通过文本指令(Prompt)精确描述规划概念和约束条件,经过城市设计数据微调的VLM能够生成精细的视觉输出,如土地利用布局、建筑轮廓,甚至是逼真的三维城市场景,同时还能确保设计符合地理等现实约束。

图3.城市方案生成示意图

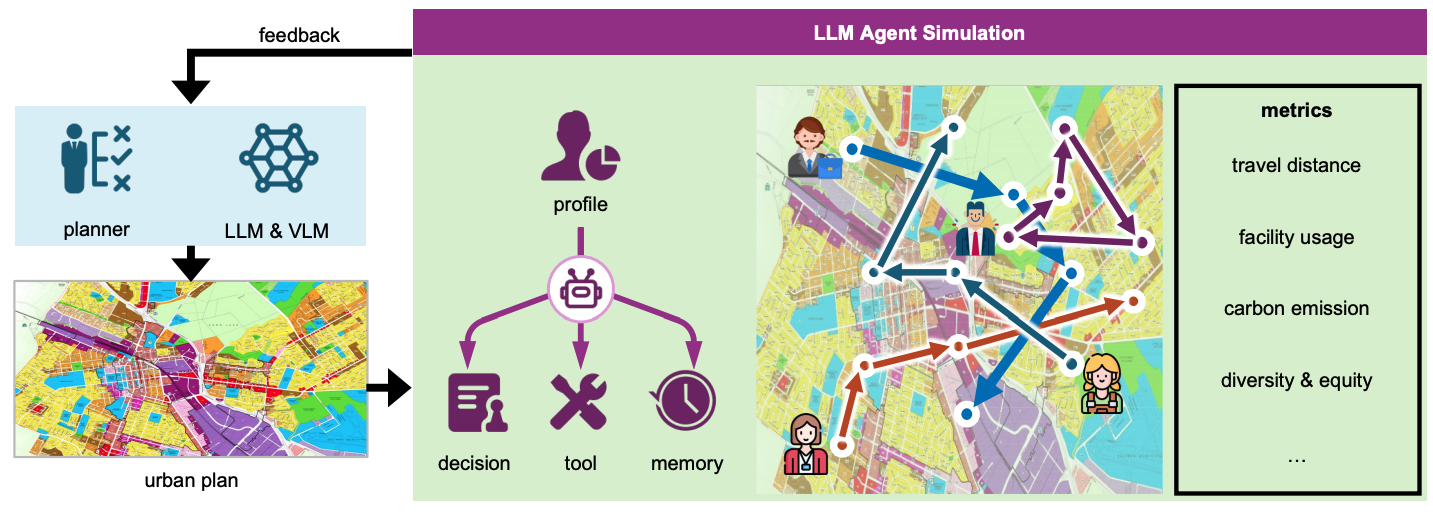

为了对规划方案进行科学评估,框架引入了LLM智能体进行城市动态模拟。研究团队为智能体设定不同的人口统计学特征(如年龄、职业),让它们在生成的虚拟城市中模拟居民的日常出行、设施使用等活动。通过分析这些模拟行为,可以得到关于交通距离、设施使用率、碳排放、社会公平性等多维度的量化评估指标,为规划方案的迭代优化提供科学、前瞻性的反馈。

图4.基于LLM&VLM智能体的城市规划效果评估方案

为验证该框架核心能力的可行性,清华大学电子系城市科学与计算研究中心持续发布CityGPT、CityBench、 UrbanLLaVA等系列语言视觉跨模态城市大模型及UrbanWord、EmbodiedCity、AgentSociety等城市具身仿真平台与社会模拟系统,为大模型时代的城市规划与社会治理奠定了技术基础。针对LLM时代的城市规划,研究团队进行了一系列概念验证实验。在一项测试中,研究团队让LLM回答城市规划师专业资格考试的题目,结果显示,最大规模的LLM在回答复杂规划概念问题上的表现,超过了排名前10%的人类规划师,证明了其在概念设计阶段的巨大潜力。

在评估阶段的模拟测试中,团队利用LLM智能体在美国纽约和芝加哥的两个社区中模拟居民的设施访问行为。模拟结果显示,智能体访问的热点区域与真实的居民流动数据高度吻合,证明了LLM智能体在预测规划方案实际影响方面的准确性和有效性。

图5.LLM生成城市规划效果示意图

该工作建立了一种人机协同的新工作流,在这种模式下,规划师可以从繁琐的数据处理和绘图工作中解放出来,更专注于创新、伦理考量以及与各方利益相关者的沟通,而AI则负责高效地完成概念整合、方案生成和模拟评估。同时,文章也指出了该技术路线面临的挑战,包括高质量城市设计数据的稀缺性、巨大的计算资源需求,以及模型中潜在的地理和社会偏见等。未来的研究需要建立开放的数据平台,开发更高效的专用模型,并设计公平性算法,确保AI技术能够公平、包容地服务于所有城市环境。

研究成果以“大语言模型时代的城市规划”(Urban planning in the era of large language models)为题,于9月8日发表于《自然·计算科学》(Nature Computational Science)。

清华大学电子系2019级博士生郑瑜为论文第一作者,清华大学电子系教授李勇、建筑学院助理教授林雨铭以及美国东北大学环境工程系副教授王琦(Qi R. Wang)为论文通讯作者。论文共同合作者包括清华大学电子系助理教授徐丰力,以及麻省理工学院(MIT)感知城市实验室研究员保罗·桑蒂(Paolo Santi)和教授卡洛·拉蒂(Carlo Ratti)。研究得到国家重点研发计划的支持。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s43588-025-00846-1

供稿:电子系

编辑:李华山

审核:郭玲

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...