研究发现疼痛敏感性个体差异的神经生物标记物

文章导读

你是否好奇,为什么同样的疼痛,有人痛不欲生,有人却若无其事?中国科学院心理研究所团队揭秘:大脑激活模式竟能精准预测个体对疼痛的敏感程度!基于1046人大样本研究,科学家首次开发出可泛化的疼痛敏感性神经生物标记物NIPS,不仅在多种疼痛类型中表现稳定,还能预测神经病理性疼痛及镇痛干预效果。这项突破为客观量化疼痛、实现个性化治疗带来全新可能——疼痛不再“说不清”,脑信号或许就是答案。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

疼痛敏感性存在较大的个体差异。目前,学界对于疼痛敏感性个体差异的神经基础尚不明晰。

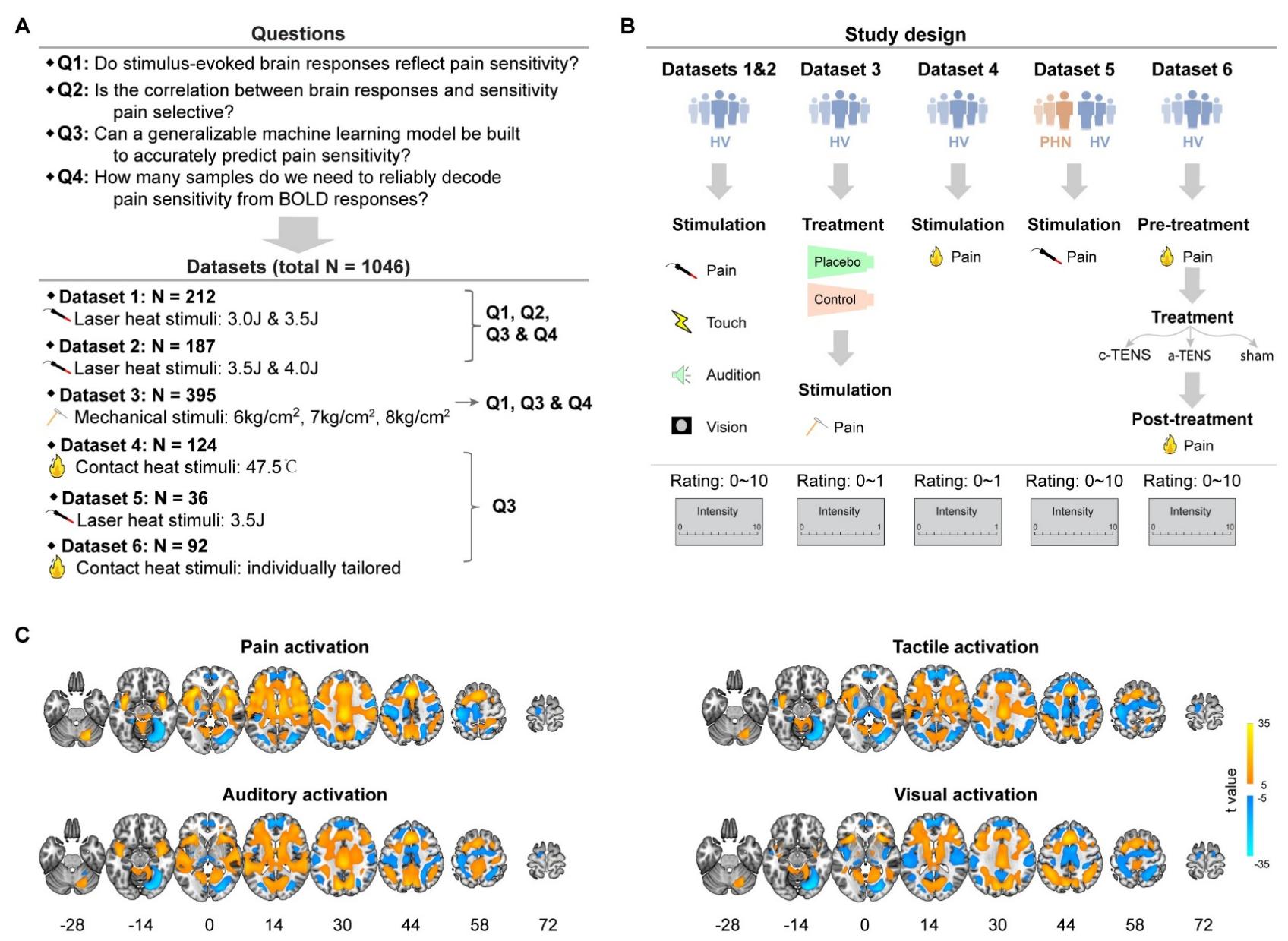

近期,中国科学院心理研究所科研团队,开展了一项大样本研究,即利用总样本量达1046的六个功能磁共振数据集,系统探究了脑激活是否可反映疼痛敏感性个体差异这一问题,并开发了高度可泛化的疼痛敏感性神经生物标记物。

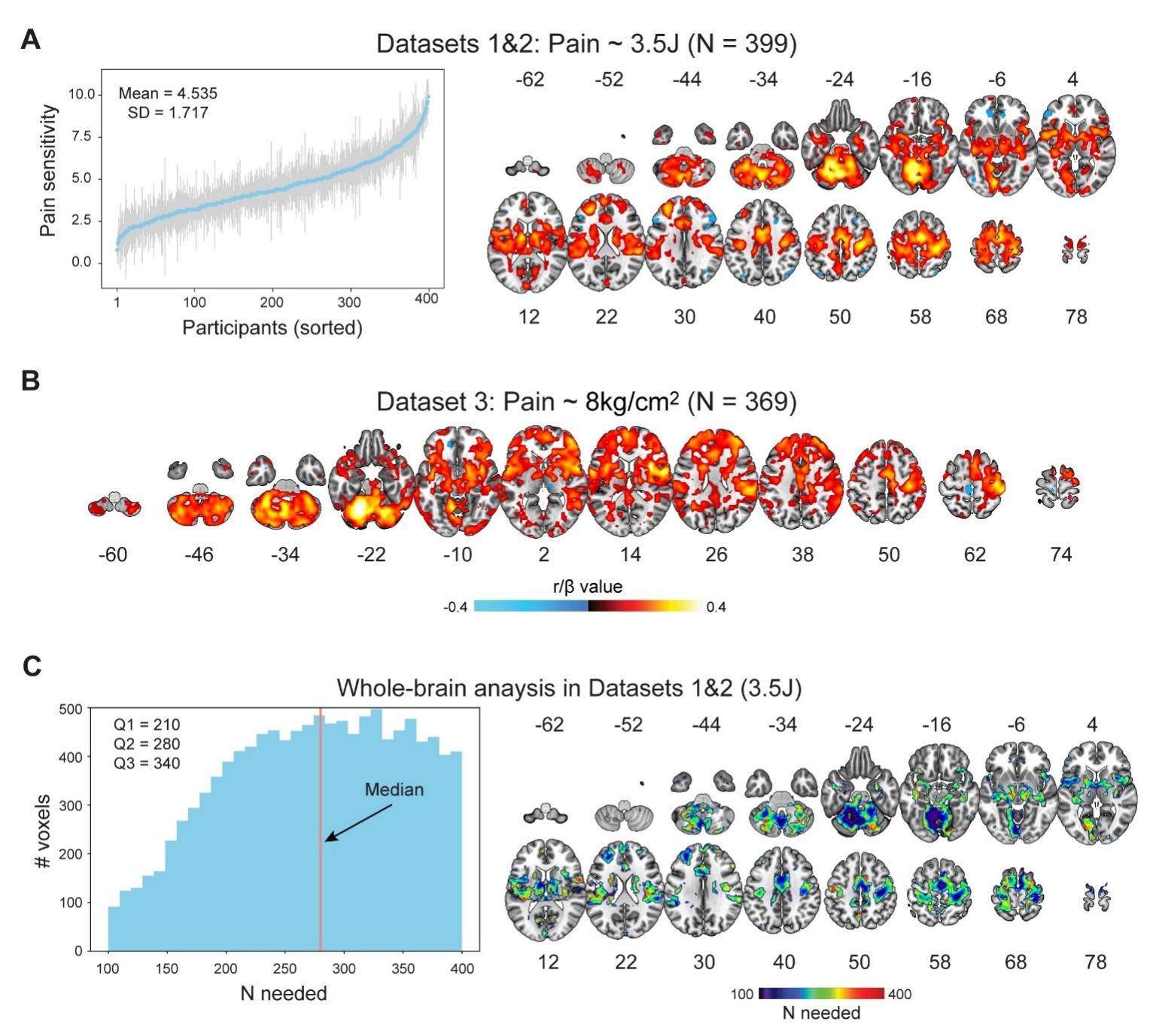

研究团队通过分析自主采集的大样本功能磁共振数据集发现,疼痛刺激诱发的脑激活与疼痛敏感性存在显著相关,这一结果在另一个大样本数据集中也得到了验证。研究团队进一步利用重采样的方法,发现样本量对脑激活与疼痛敏感性的相关性有很大影响。随后,研究团队通过对非痛刺激诱发脑激活分析发现,脑激活和非痛感觉敏感性个体差异也存在相关,但其显著弱于脑激活和疼痛敏感性的相关。这说明脑激活和感觉敏感性个体差异的关系并非是疼痛特异的,但脑激活对疼痛敏感性的编码具有一定的偏向性。

基于上述研究结果,研究团队利用机器学习技术开发了一个疼痛敏感性预测模型(NIPS)。该模型在激光热痛、接触式热痛、机械诱发痛中,均显示出对疼痛敏感性的显著预测能力。同时,NIPS可预测带状疱疹后遗神经痛(PHN)患者的疼痛敏感性。研究团队通过对比NIPS和经典疼痛预测模型发现,NIPS在所有数据集中,均可显著预测疼痛敏感性,且NIPS可预测安慰剂和经皮神经电刺激的镇痛作用。上述结果证明,NIPS具有高度可泛化性,且具备潜在的临床应用价值。

该研究揭示了在样本量较大的前提下,疼痛诱发脑激活可稳定反映疼痛敏感性个体差异,并开发出高度可泛化的疼痛敏感性神经生物标记物,解决了脑激活是否可反映疼痛敏感性这一难题,为客观量化疼痛敏感性提供了关键脑指标。这一成果对基于脑活动的疼痛慢性化早期筛查,和开发个体化的疼痛干预手段,具有重要启示意义。

相关研究成果发表在《先进科学》(Advanced Science)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部等的支持。

研究问题、数据集和实验设计概况

脑激活反映疼痛敏感性个体差异

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...