我国学者在感觉记忆神经机制研究方面取得进展

文章导读

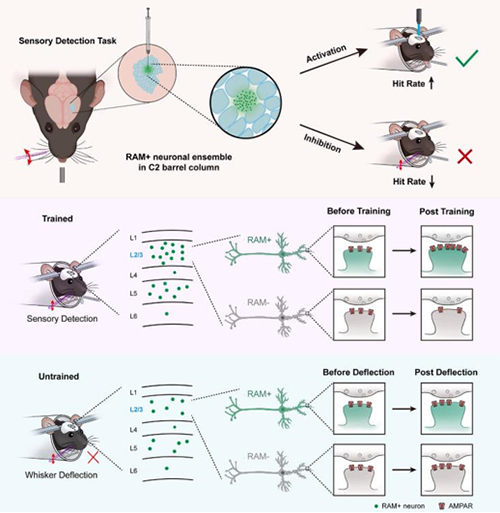

你是否好奇,大脑是如何将瞬间的感觉转化为持久记忆的?北京大学张勇团队最新研究揭秘了感觉记忆形成的神经“密码”:通过小鼠胡须触觉实验,发现特定神经元集群(RAM+)在学习过程中会显著增强AMPA受体的动态重分布,并选择性强化L4-L2/3层间的突触连接,形成“记忆印迹”。这项发表于《Neuron》的成果,首次在细胞与分子层面勾勒出记忆编码的全景图,不仅破解了突触可塑性的关键机制,更为自闭症等神经发育疾病的感觉异常提供了全新干预思路。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

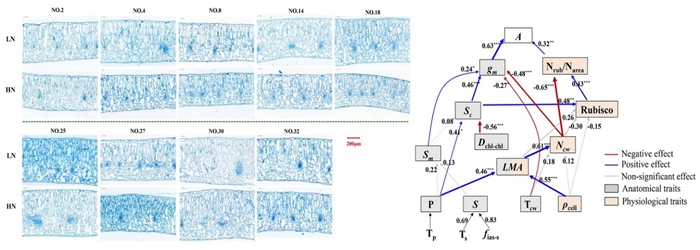

图 感觉学习选择性增强特定神经元集群(L4-L2/3 RAM+神经元)的突触连接效率

在国家自然科学基金项目(批准号:31970911)等资助下,北京大学基础医学院神经生物学系、IDG麦戈文脑科学研究所张勇研究员课题组在感觉记忆形成的神经机制研究领域方面取得新进展。相关成果以题为《Dynamic redistribution of AMPA receptors toward memory-related neuronal ensembles in mice barrel cortex during sensory learning》的研究论文,于2025年7月9日在线发表于《Neuron》期刊。论文链接: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.06.002。

记忆是人类思维和行为的核心机制,记忆的存储和提取机制是《科学》杂志列出的125个亟待解决的科学问题之一。此前,学界初步认为记忆印迹细胞(engram cell)和突触可塑性(synaptic plasticity)共同介导记忆存储过程。其中,突触可塑性在微观层面的主要表现为长时程增强(LTP)强化神经元之间的连接与长时程抑制(LTD)弱化神经元之间的连接,神经元之间连接的增强(LTP)和减弱(LTD)主要通过调节神经元表面AMPA受体的数量来实现。然而,记忆形成和提取过程中印迹细胞在突触可塑性层面如何变化,AMPA受体在神经元集群层面如何动态响应,尚未得到清晰地阐释。

张勇课题组采用RAM(Robust Activity Marking)系统标记活性神经元集群,并结合在体双光子成像、光遗传学、化学遗传学和电生理记录等技术,探索了桶状皮层感觉记忆相关印迹细胞的突触重塑规律。研究表明:桶状皮层中RAM系统标记的活性神经元(RAM+神经元)与小鼠胡须感觉检测任务(Sensory detection task)中感觉记忆编码直接相关;感觉学习主要募集L2/3的兴奋性神经元为记忆印迹细胞,并发生特异性修饰,如树突棘密度、体积及表面AMPA受体(GluA1)表达水平的显著升高;RAM+与RAM–神经元之间存在AMPA受体的双向动态重分布,且均与行为表现呈正相关,表明RAM+与RAM–神经元集群协同参与感觉记忆编码;在环路层面,感觉学习选择性增强L4层至L2/3层 RAM+神经元间的突触连接效率,呈现出LTP“封顶”(LTP occlusion)现象(图)。

该研究将特定细胞群的激活与突触分子机制相结合,为描述从不同亚层(脑区层面)到神经元集群(细胞层面)到AMPA受体动态化(分子层面)的记忆形成全景模型提供了重要实验依据,为理解记忆存储的神经基础提供了重要依据。同时,也为自闭症、神经发育障碍等感觉加工异常疾病的病因研究和干预提供了新线索。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...