文章导读

你是否想过,抑郁症和自闭症的根源,竟可能藏在大脑同一区域的两种“免疫细胞”分工失衡中?清华大学姚骏团队最新研究发现,前岛叶皮层的Cx3cr1与Tmem119阳性小胶质细胞,竟分别掌控自闭样与抑郁样行为——它们通过分泌不同蛋白,精准调控神经突触功能。这项发表于《分子精神病学》的突破,首次揭示小胶质细胞亚群的职能分工,为精神疾病治疗带来全新靶点。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

前岛叶皮层是人体的感觉处理中心,也是与人类的情感和社交行为调控相关的重要脑区,该脑区与抑郁症、自闭症、精神分裂症和阿尔兹海默症等精神疾病均有关联报道。近年来,大量临床证据表明小胶质细胞与精神疾病的发病有密切关联,尤其是疾病相关脑区中的小胶质细胞如何影响疾病,日益成为神经疾病的研究热点。

8月6日,清华大学生命学院姚骏团队在《分子精神病学》(Molecular Psychiatry)杂志发表了题为“前岛叶皮层通过两种不同分布的小胶质细胞分别调控抑郁样和自闭样行为”(Anterior insular cortex regulates depression-like and ASD-like behaviors via the differential contribution of two subsets of microglia)的研究论文。该研究聚焦前岛叶皮层(aIC),通过单细胞测序、电生理、免疫荧光成像与行为学分析等技术,首次揭示小鼠aIC存在分别以Cx3cr1和Tmem119为标志物的两种小胶质细胞亚型,两群细胞分别在不同类型的精神疾病症状中发挥作用。

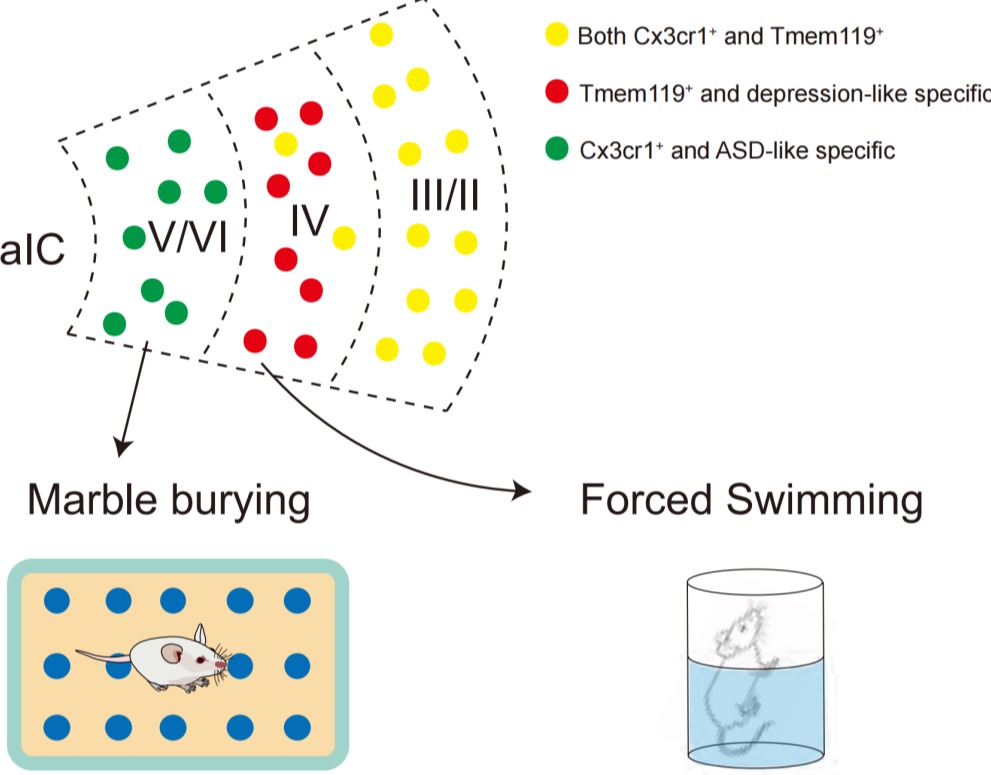

研究团队通过PLX5622灭活小鼠aIC区域的小胶质细胞后发现,aIC小胶质细胞的全部丢失会诱发小鼠的抑郁样和自闭样表型。接着,研究团队研究了自闭症模型小鼠和抑郁症模型小鼠,发现小鼠aIC脑区的Cx3cr1阳性小胶质细胞和Tmem119阳性小胶质细胞的形态异常与两种疾病分别相关。进一步,研究团队通过使用条件性AAV和特异性Cre工具鼠,分别抑制小鼠aIC的Cx3cr1阳小胶质细胞和Tmem119阳性小胶质细胞,发现Cx3cr1阳性细胞被抑制后,小鼠表现出自闭样行为,并不表现出抑郁样行为;而Tmem119阳性细胞被抑制后,小鼠仅表现出抑郁样行为。这些结果表明aIC存在不同亚型的小胶质细胞,它们分别调控不同的行为。

aIC小胶质细胞不同亚型的空间分布及其对行为的不同影响

研究团队通过对aIC小胶质细胞进行单细胞测序进一步验证了上述观点,Cx3cr1和Tmem119阳性小胶质细胞的转录水平属于不同的聚类。免疫荧光染色显示Cx3cr1阳性小胶质细胞可能更倾向于修剪兴奋性突触,而Tmem119阳性小胶质细胞可能更倾向于修剪抑制性突触,这些得到了膜片钳记录的结果证实。因此,Cx3cr1阳性小胶质细胞和Tmem119阳性小胶质细胞具有不同的空间分布和职能分工。进一步,通过对单细胞测序、蛋白质组学和代谢组学数据的联合分析,研究团队揭示了Cx3cr1阳性和Tmem119阳性小胶质细胞分别通过分泌Fbl蛋白和Hp1bp3蛋白调控aIC的信号传导。研究团队在自闭症和抑郁症模型小鼠中利用CRISPR-Cas9技术验证了两种特异性分泌蛋白的必要性,表明Cx3cr1阳性小胶质细胞和Tmem119阳性小胶质细胞分别通过分泌Fbl和Hp1bp3来调控小鼠的行为。

研究首次阐明aIC小胶质细胞存在功能不同的亚型分类:Cx3cr1阳性小胶质细胞和Tmem119小胶质细胞通过分泌不同的蛋白介导其与不同类型的神经元交互,进而引发不同的行为表型,为研究小胶质细胞对神经元及行为的影响提供了新的视角。

清华大学生命学院副教授姚骏为论文通讯作者,2021级博士生张峭铭和已出站博士后陈艳芬为论文第一作者。姚骏实验室2024级博士生邢芸芸、2020级博士生高鸿雁、技术员杨梦柳、姜熙等参与了研究工作。研究得到清华大学蛋白质化学与组学平台和膜生物学国家重点实验室的技术支持,以及北京市自然科学基金、国家科学自然基金、清华-北大生命科学联合中心、江苏省语言能力协同创新中心开放课题的经费支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1038/s41380-025-03139-1

供稿:生命学院

编辑:李华山

审核:郭玲

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...