科研人员利用LAMOST望远镜发现两颗新的共生星

文章导读

科研人员利用LAMOST望远镜,在海量光谱中成功捕捉两颗全新共生星,并锁定12颗“隐身”候选体,揭示了双星系统演化中的隐藏线索!共生星虽理论上多达数十万颗,但此前观测仅发现三四百余颗,存在巨大鸿沟。这项研究通过交叉使用多波段数据,弥补了传统光谱识别的不足,不仅推动了Ia型超新星前身星研究,也为未来“大数据天文学”下的天体发现提供了新思路。如果你想了解宇宙中双星的神秘互动与恒星演化的新进展,这篇文章不容错过。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,中国科学院南京天文光学技术研究所研究员王靓团队联合国家天文台研究员罗阿理等,利用LAMOST第十次数据发布的海量光谱数据和多种测光数据,发现了两颗新的共生星以及12颗仅吸积共生星候选体。这一成果为双星演化研究提供了线索,也为学界探讨共生新星形成机制、Ia型超新星的前身星以及高能X射线源奠定了研究基础。

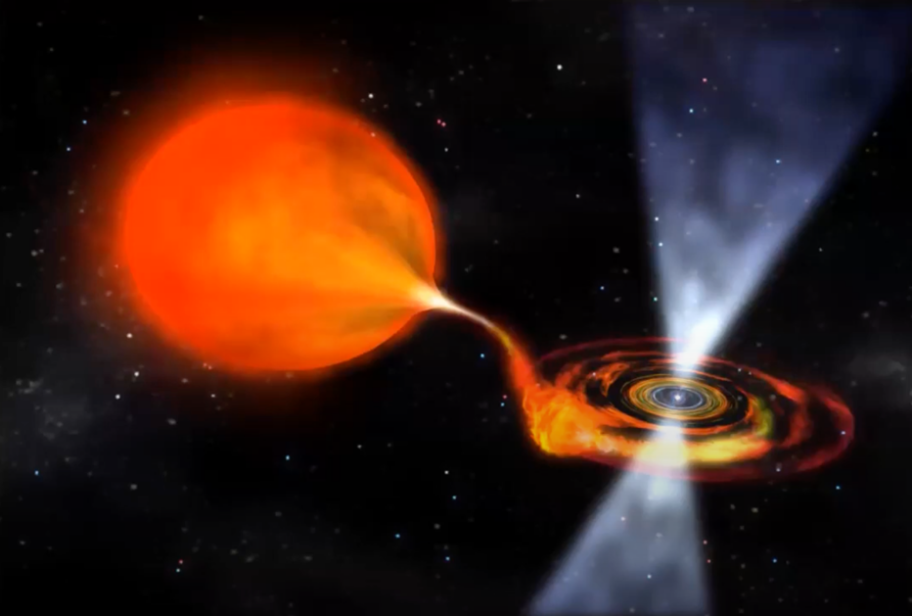

共生星是由致密星和红巨星组成的双星系统。在这类双星系统中,红巨星通过星风或洛希瓣溢出将自身物质输送给伴星,伴星吸积后形成吸积盘并产生高温辐射。它们的光谱特征因兼含红巨星的分子吸收带与白矮星的强发射线,极具辨识度。目前,共生星研究领域的难点是理论层面认为可能存在几十万颗共生星,但观测层面暂“捕捉”到三四百颗共生星,与理论层面差距显著。

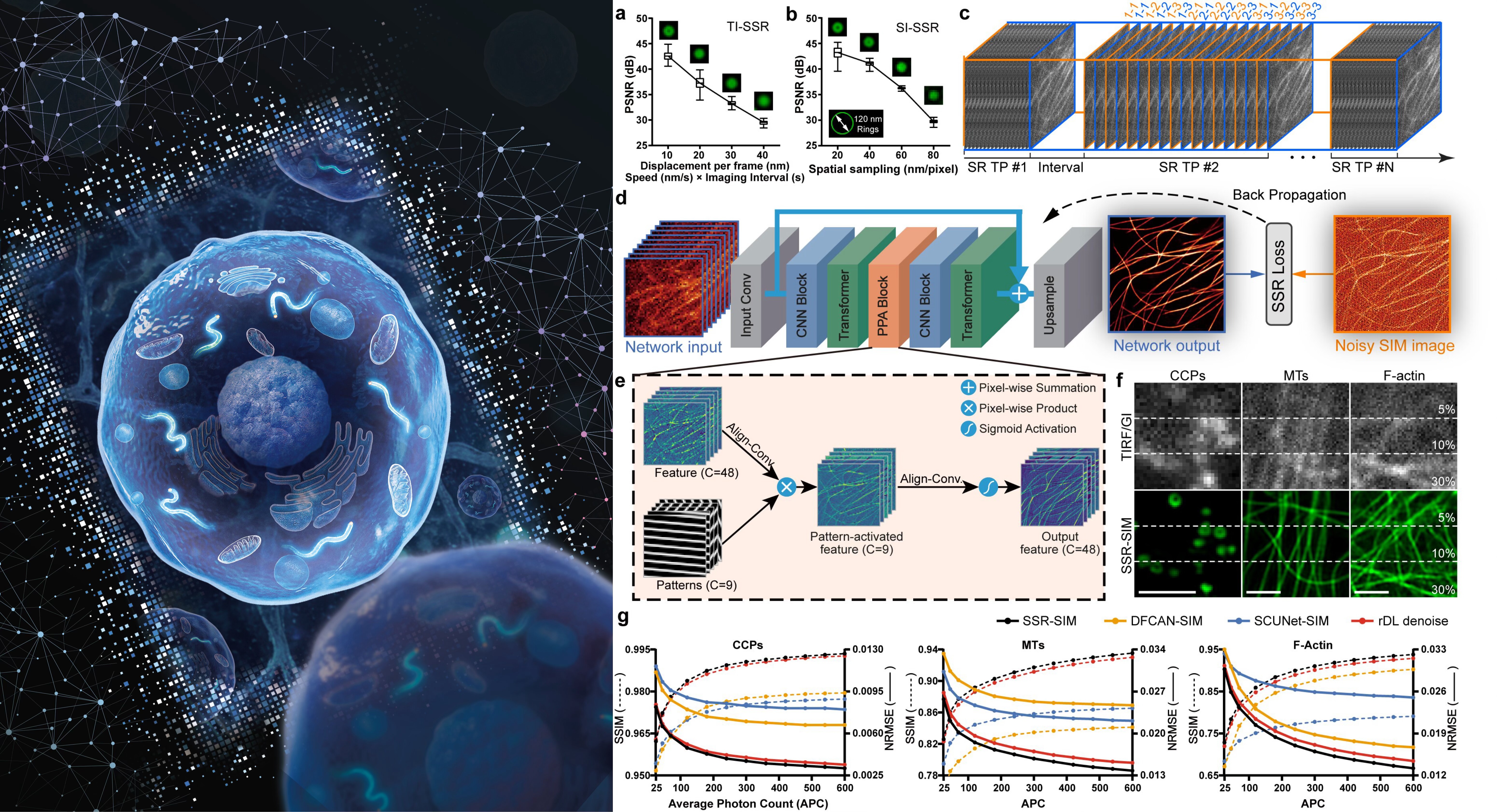

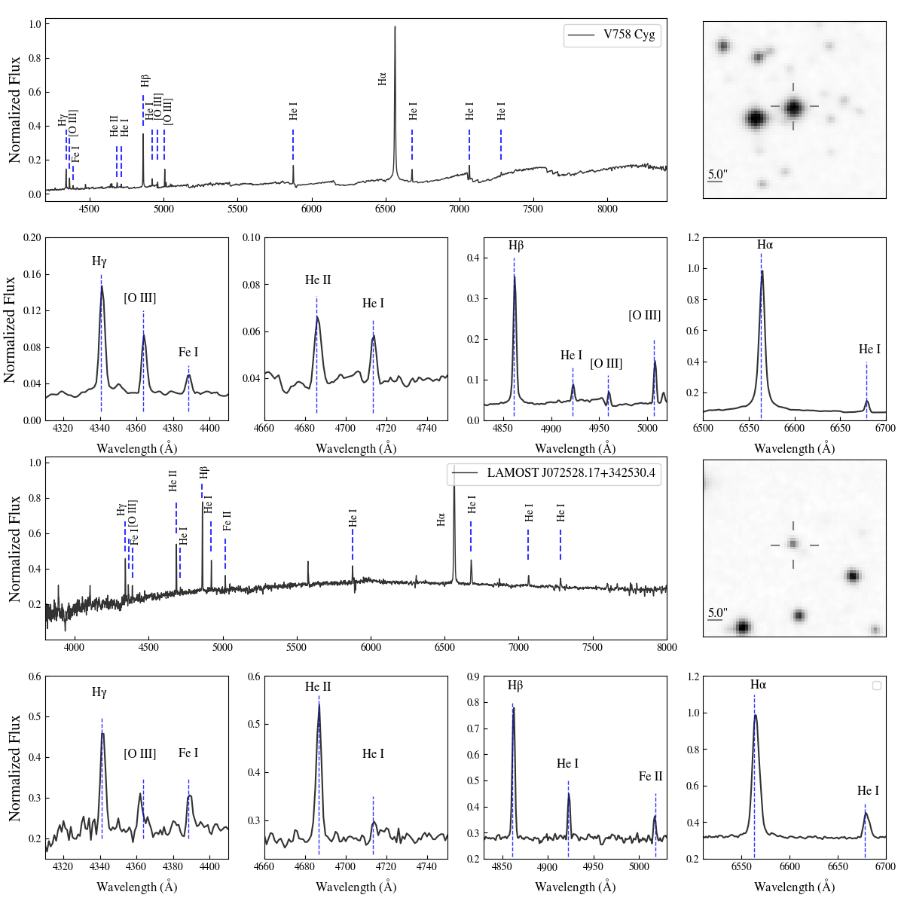

研究人员充分发挥LAMOST大样本光谱数据在证认特殊天体方面的优势,利用DR10光谱中的发射线信息,并根据已知共生星在赫罗图上的分布特征和目视检查方法,最终从上万条光谱中识别出9颗共生星。其中,7颗此前已被学界证实,两颗是新发现的共生星。

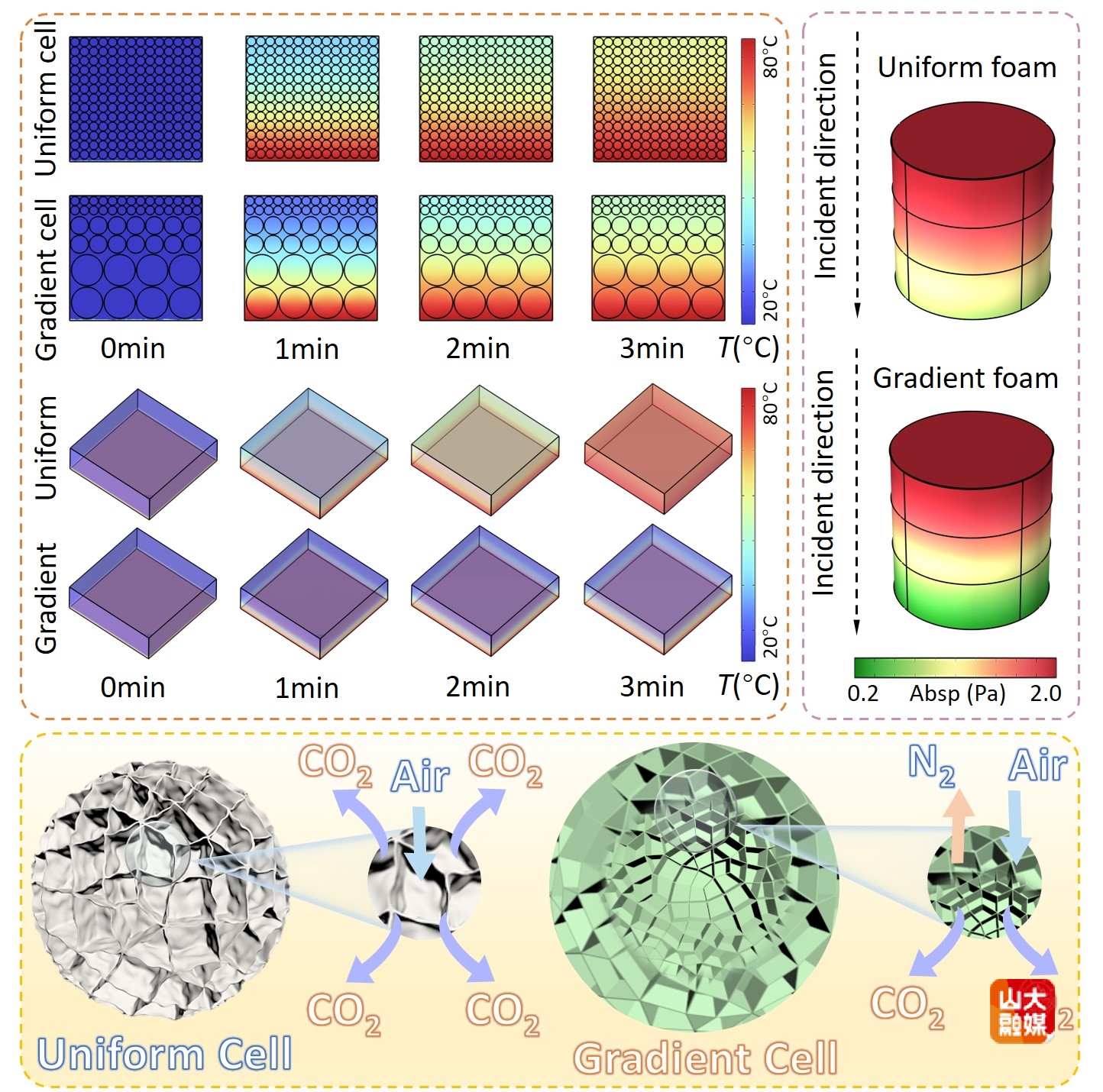

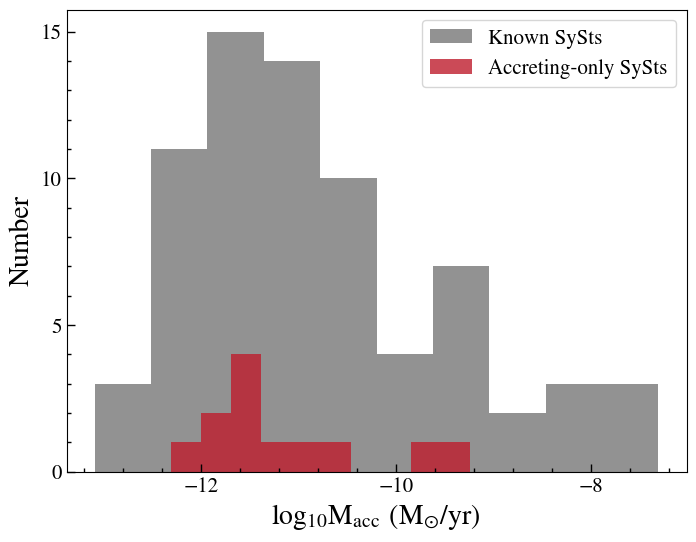

共生星数量远低于理论预期,这一差异的原因在于理论模型预期通常较为理想,且大多数共生星吸积率较低,不会在光谱中展现出明显的发射线特征。因此,科研人员难以通过常规光谱特征识别方法找到这类共生星,即仅吸积共生星。对此,研究人员从测光上利用多波段巡天数据,并综合使用GALEX紫外、2MASS近红外、WISE中红外以及多个X射线星表,找到了12个仅吸积共生星候选体。目前,未有光谱可以证实它们是共生星,但从吸积率分布来看,它们与典型共生星高度一致,增加了样本可靠性。

这一研究拓展了已知共生星的样本数量,体现了多波段数据交叉融合在天体识别和分类研究中的优势,为学界深入理解恒星演化等方面奠定了研究基础。随着天文观测迈入“大数据时代”,更多的特殊星体将被发现。

相关研究成果发表在《天体物理学杂志》上。

科学家模拟的共生星结构图

LAMOST中两颗新的共生星低分辨率光谱图

已知共生星和新发现的仅吸积共生星候选体的吸积率分布图

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...