文章导读

在宇宙诞生的最初瞬间,弱电之力本为一体——如今中国科学家首次锁定了解开这道终极谜题的关键钥匙!ATLAS国际合作组最新突破性论文揭示:中国科大团队利用大型强子对撞机13TeV超高能数据,首次捕捉到双玻色子散射中神秘"纵向极化"迹象。这项颠覆性发现不仅验证了希格斯机制赋予粒子质量的奥秘,更通过独创的深度神经网络技术,从海量背景噪音中识别出3.3σ显著性的稀有信号。当人工智能遇上粒子对撞,人类向着破解宇宙基本力统一之谜迈出革命性一步——该成果已获《物理评论快报》编辑推荐,并被美国物理学会专题报道,开启探索超越标准模型的新纪元。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

欧洲核子中心大型强子对撞机LHC上的ATLAS实验组近期在国际学术期刊《物理评论快报>》(Physical Review Letters)上在线发表了关于寻找纵向极化双玻色子散射的实验研究(Phys. Rev. Lett. 135, 111802 (2025))。该项工作首次在双玻色散射这一稀有过程中锁定“纵向极化”玻色子踪迹,为探索电弱对称性破缺机制再添重要一笔。研究成果于9月10日以“编辑推荐”(Editors’ Suggestion)发表,并被美国物理学会《物理》(Physics)杂志以“Probing the Higgs Mechanism with Particle Collisions and AI”为题作为研究亮点(Viewpoint)专门报道(仅有约1/6的PRL论文会被选为编辑推荐,约0.3%的Physical Review系列论文被选为亮点报道)。

弱相互作用是自然界已知的四种基本相互作之一,矢量玻色子( W、Z 玻色子)是传递弱作用的媒介粒子。在早期宇宙,弱力和电磁力统一为电弱作用,此时W、Z 玻色子与传递电磁作用的光子一样均为无质量粒子。按照规范理论,无质量的规范玻色子只能具有两种横向极化态。随着宇宙温度降低,电弱对称性自发破缺,W、Z 玻色子通过希格斯机制获得质量,而光子保持无质量;有质量的W、Z 玻色子由此具备了纵向极化自由度。因此,矢量玻色子的纵向极化成分是理解电弱规范对称性破缺机制的关键。实验上测量玻色子的极化组成,尤其是在双玻色子散射中寻找纵向极化玻色子,不仅能够检验希格斯机制和标准模型预测,也有望揭示新的物理现象。

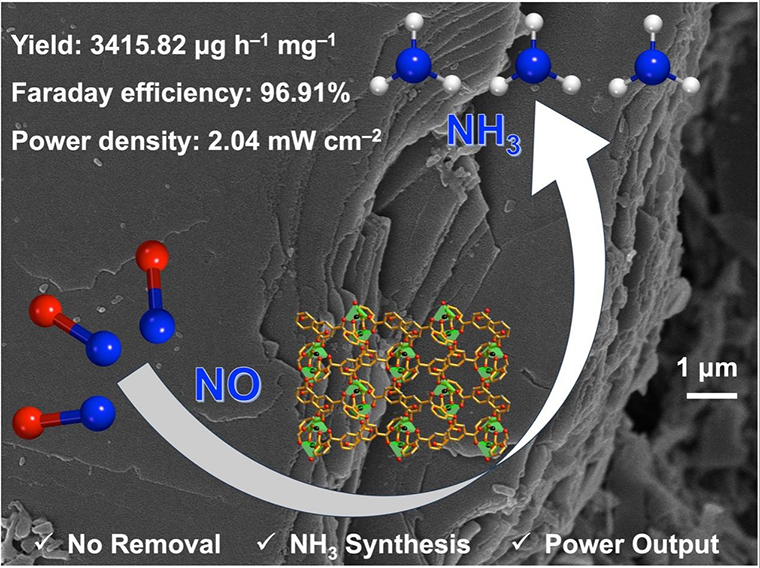

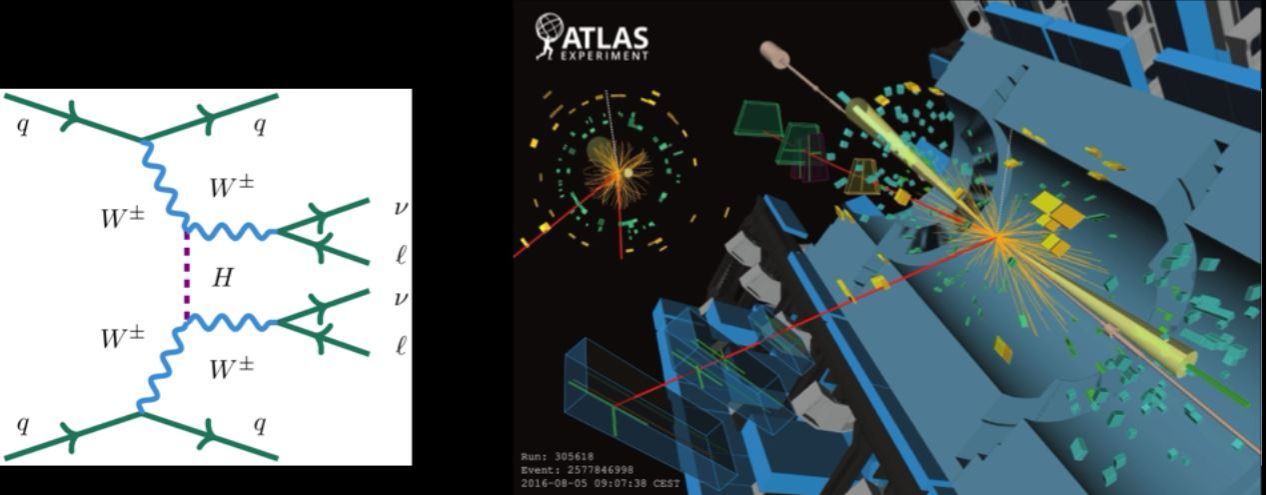

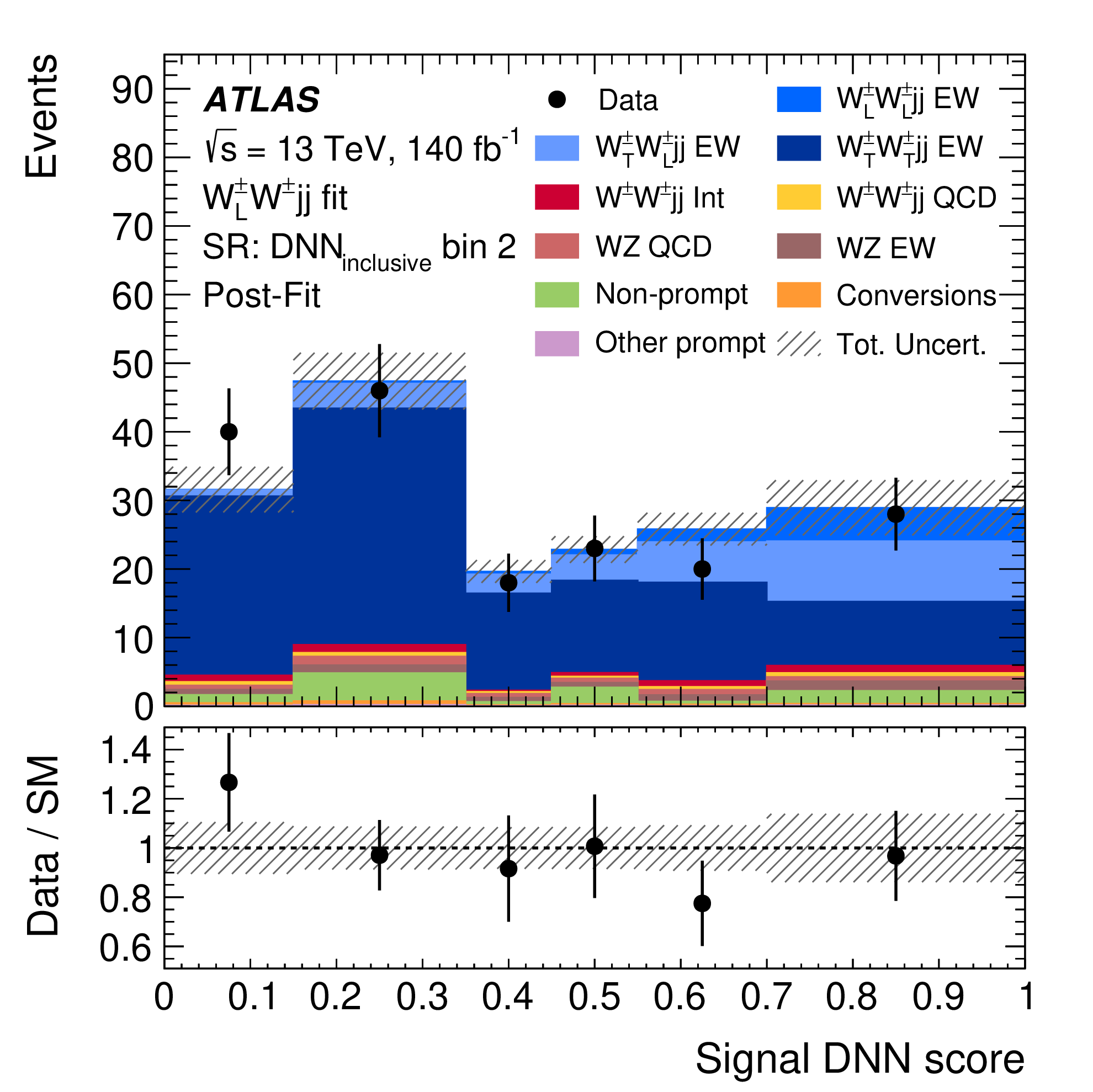

中国科大ATLAS实验团队近期利用质心系能量为13 TeV的质子-质子碰撞数据,在同电荷WW玻色子散射过程中(图1)首次观察到了纵向极化W玻色子的实验迹象,这是国际上首次在双玻色子散射过程中探测到纵向极化玻色子信号。为在复杂环境下的实验数据中区分大量本底事例与稀有信号,团队开发了基于深度神经网络的分类器,整合多个具有细微差别的动力学观测量,大幅提升信号与本底的区分度(图2);通过统计拟合得到纵向极化W玻色子信号的统计显著性达到 3.3σ(标准差)水平。该成果为标准模型中的电弱作用规范结构提供了新的实验证据,也为未来在双玻色子散射中测量玻色子的极化开辟了新的途径。随着LHC的继续运行和未来的升级,科学家们将能收集更多数据、提高探测精度,或许终有一天能直接捕捉到这类稀有过程的信号,揭开更多宇宙奥秘。

图1:(左)同电荷WW玻色子散射(ssWW)过程的典型费曼图,图中虚线代表希格斯玻色子;(右)ATLAS实验在13 TeV的质子-质子对撞中捕捉到的一个包含纵向极化W玻色子末态的ssWW散射过程,图中红色径迹代表重建出的从W玻色子衰变的缪子,黄色锥角代表重建出的强子喷注

图2:深度神经网络DNN分值的分布图,图中黑色实心点为实验数据,不同颜色的直方图代表理论模拟的本底与信号事例

论文主要完成人为我校硕士生王寅杪、博士生许泰然(现为美国密歇根大学博士后),指导教师包括刘衍文教授和徐来林特任教授,其中徐来林担任分析组负责人。中国科大ATLAS实验组是赵政国院士领导下的一支具有相当规模和凝聚力的稳定团队,目前包括16名教授副教授,2名特任副研究员,6名博士后,近30名博士和硕士研究生。科大组成员负责或参与探测器建造、运行维护及性能研究、触发优化、末态重建性能的标定,以及广泛的物理研究。在标准模型的精确检验和测量、希格斯粒子的发现和性质研究,以及超出标准模型的新物理的直接寻找的物理研究中,取得了多个以科大组为主导并得到ATLAS国际合作组高度评价的重要物理结果。

论文链接:https://doi.org/10.1103/bpln-ccql

《物理》报道链接:https://physics.aps.org/articles/v18/155

(物理学院、科研部)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...