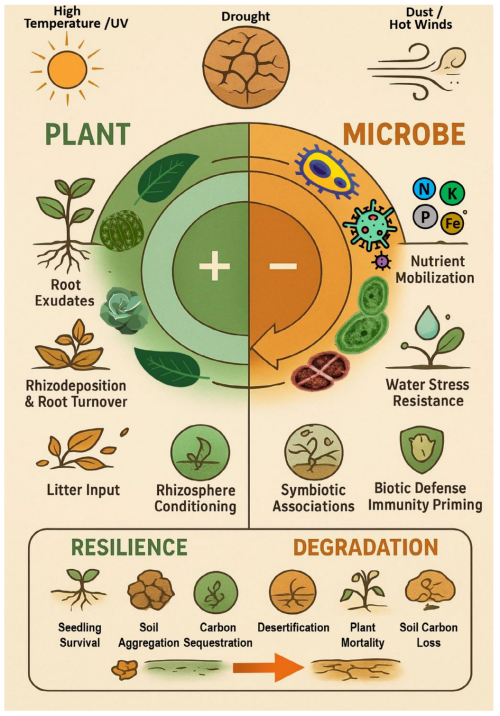

研究揭示荒漠生态系统应对气候变化的植物与微生物协同韧性机制

荒漠生态系统作为地球上脆弱但重要的生境之一,其稳定性与恢复力机制已成为当前生态学研究的焦点。此前研究从植物适应策略或土壤微生物过程等单一生物组分入手,不足以揭示植物与微生物如何作为一个整体协同响应和适...

研究解析全球土壤水分40年动态与数据不确定性

土壤水分是连接全球水、能量和碳循环的关键变量,其精确监测对于气候预测、农业生产和灾害预警(尤其是在水资源极度敏感的干旱区)至关重要。然而,来自卫星遥感、陆面过程模型和再分析系统的海量数据集,因其算法...

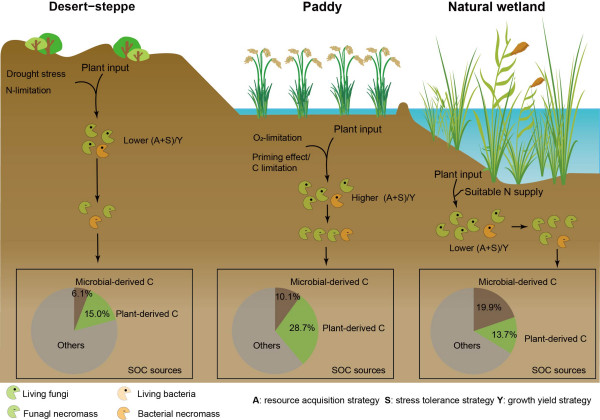

研究揭示极端干旱区典型土地利用类型土壤有机碳积累的机制差异

土壤有机碳(SOC)的稳定对维持生态系统功能和实现“双碳”目标具有重要意义。在极端干旱区的荒漠—绿洲过渡带中,不同土地利用方式如何影响植物与微生物来源碳的积累,进而调控土壤碳库的组成与稳定性,仍是当前...

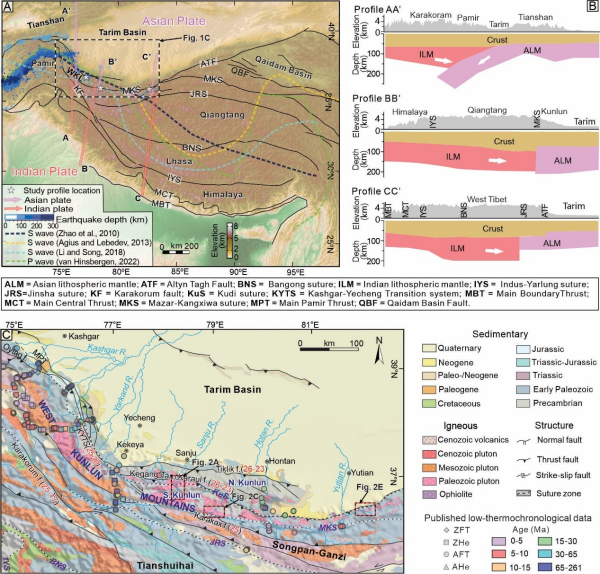

研究揭示印度-亚洲碰撞时限与青藏高原生长的关键证据

青藏高原隆升-生长过程是地球科学领域的核心科学问题。通常认为,青藏高原与印度克拉通在南部拉萨一带发生地表缝合,而深部地球物理观测则揭示,印度岩石圈正以近水平方式向北俯冲,其前缘已延伸至高原下方数百公里...

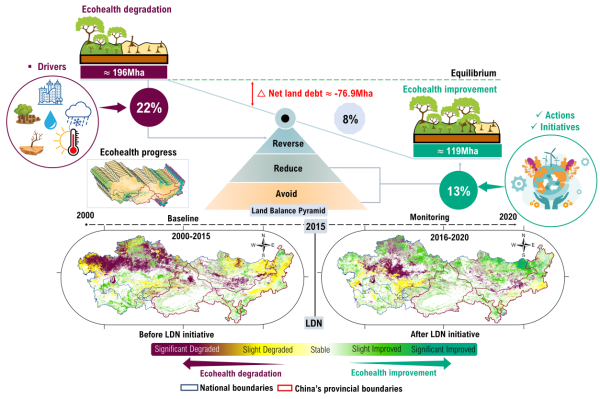

研究发现亚洲干旱区生态健康时空变化特征

土地退化是全球面临的严峻挑战,特别是在占地球陆地面积41%的干旱区。联合国2030年可持续发展议程将土地退化零增长(LDN)作为关键目标,要求在土地退化与恢复之间实现动态平衡。然而,以往针对亚洲干旱区...

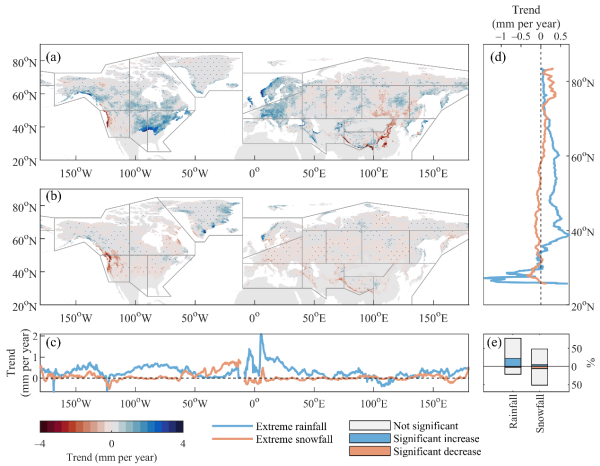

研究发现全球变暖重塑北半球极端降雨和极端降雪发生过程

全球变暖不仅改变了降水的总量与分布,也深刻重塑了极端降雨与极端降雪的发生机制。极端降水事件频率与强度的变化,直接影响农业安全、生态系统稳定和基础设施韧性。然而,不同相态降水在全球变暖中的响应机制长期缺...

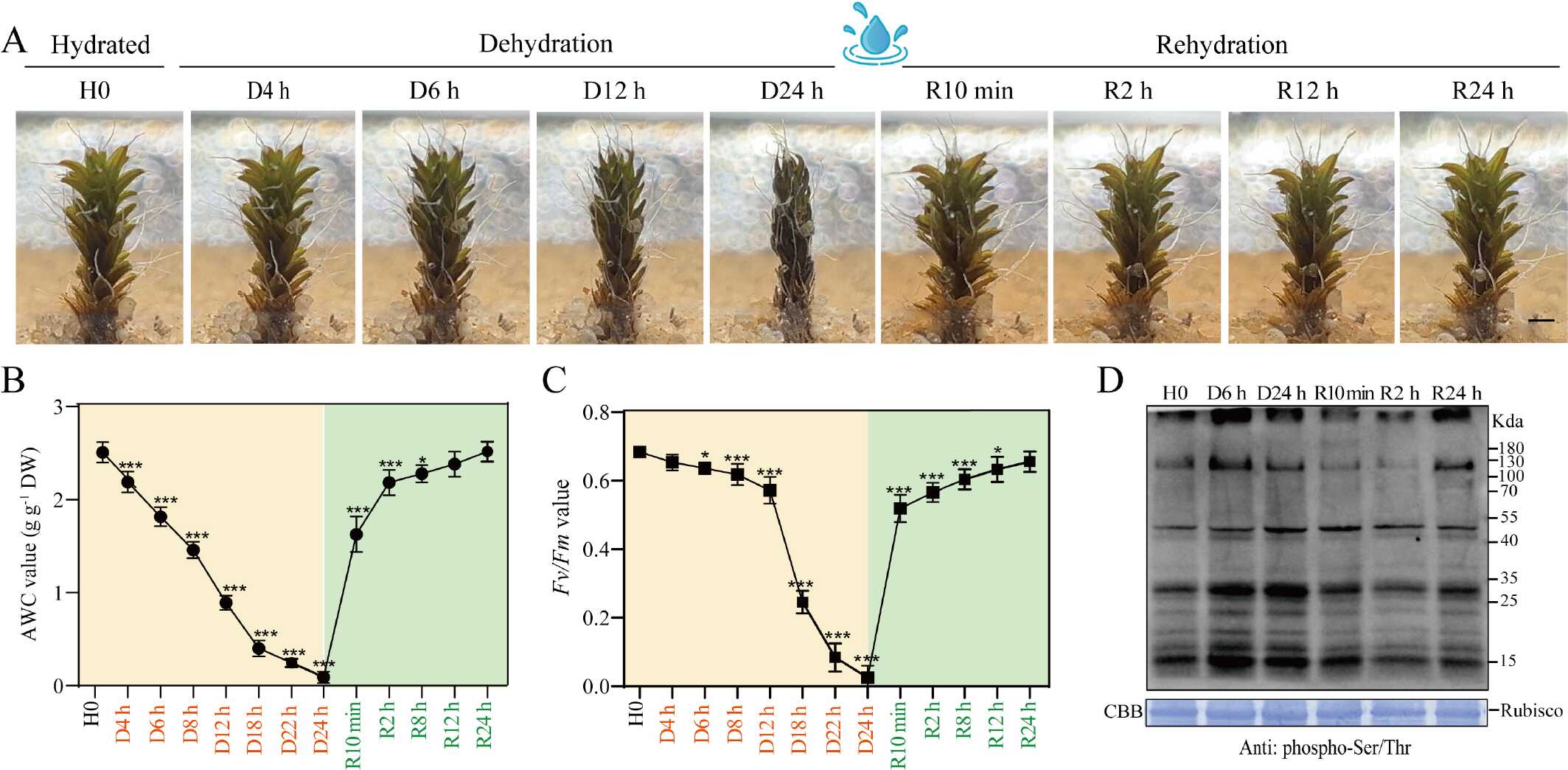

植物耐干分子机制研究获进展

齿肋赤藓(Syntrichia caninervis)是极端耐干植物的典型代表,能够承受超过98%的细胞脱水,并在遇水后几秒钟恢复光合作用等生理活动,能够快速响应水分的变化。在植物应对水分变化过程中...

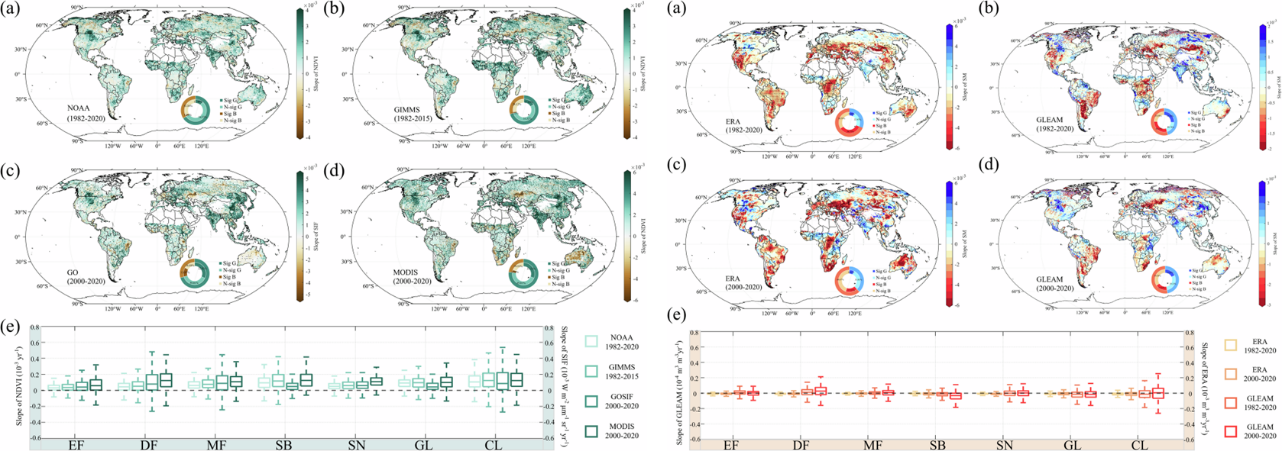

研究表明全球植被绿化加剧土壤水分亏缺

土壤水分波动因直接影响植被生长和水资源安全,成为全球气候变化研究热点之一。近年来,全球植被绿化趋势显著被视为生态恢复与气候适应的重要信号,但植被活动会导致蒸散加剧,迫使土壤水分持续流失,进而加剧区域干...

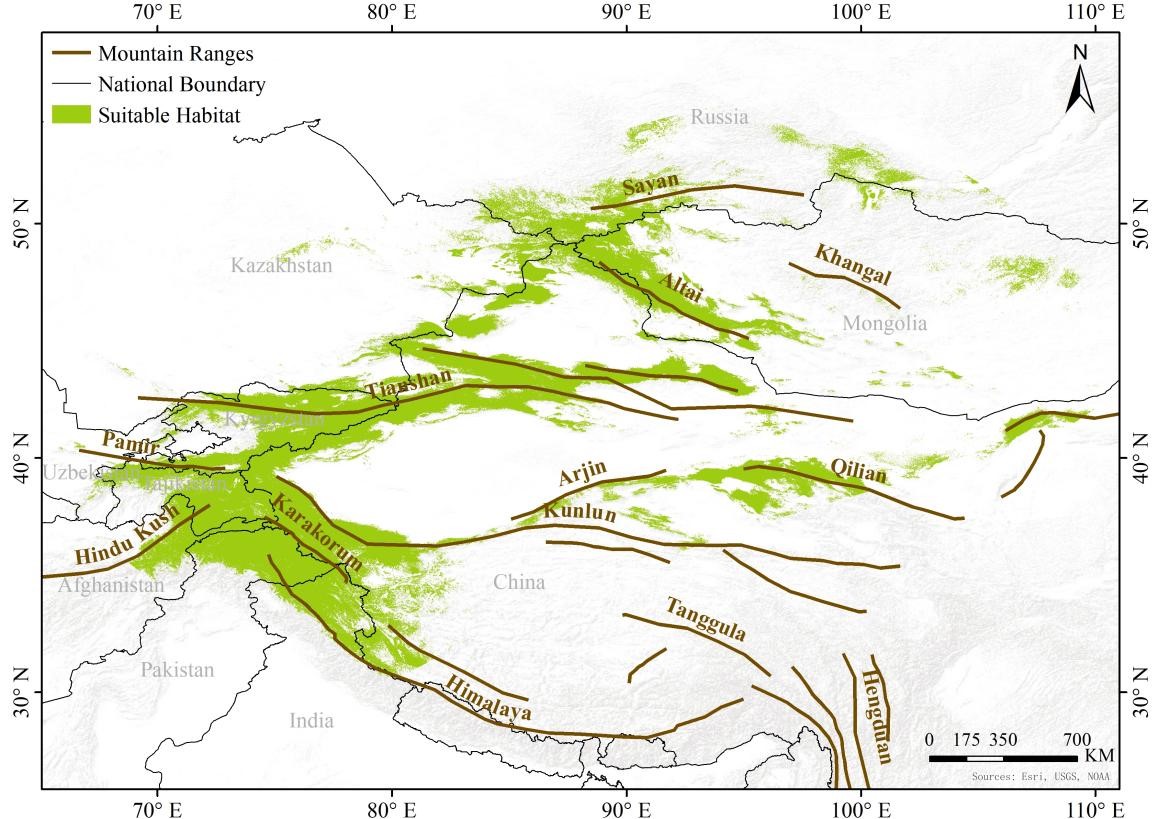

研究构建首个跨境物种保护责任量化评估框架

中国科学院新疆生态与地理研究所杨维康和汪沐阳团队构建了首个跨境物种保护责任量化评估框架,以北山羊为研究对象,基于2010年—2023年的5186条野外分布记录,识别出48个景观保护单元,其中6个跨境单...

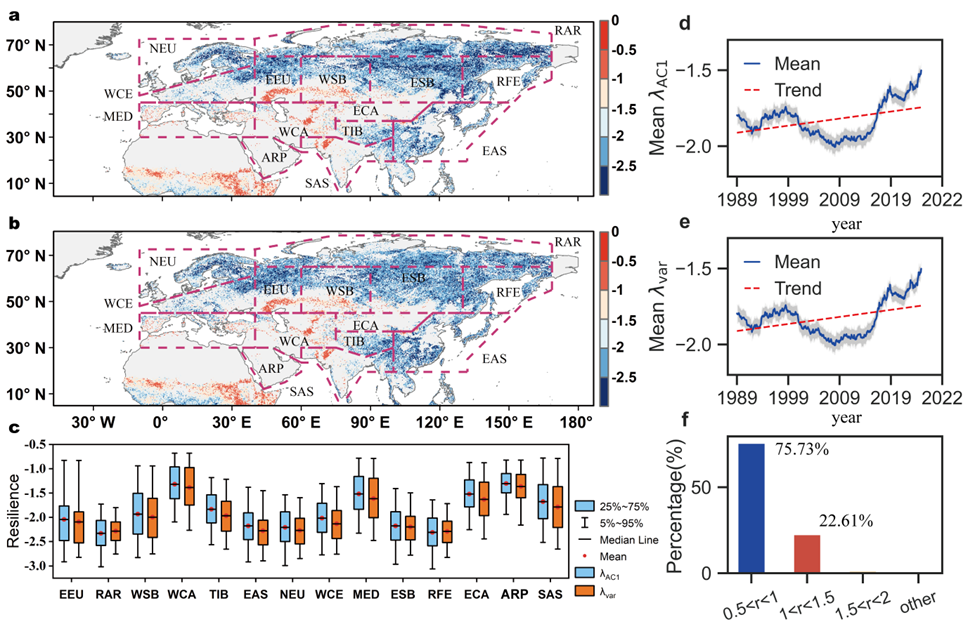

研究揭示植被绿化未显著提升欧亚大陆生态恢复力

恢复力被学界认为是维持生态系统结构和功能稳定的基础,若丧失恢复力会导致生态系统从短期扰动中的恢复时间延长,即表现为“临界慢化”现象。欧亚大陆占全球陆地面积的36.3%,该区域几乎涵盖所有植被类型,在...