文章导读

单原子位置如何精准调控以提升拉曼信号?南京大学吴兴龙团队创新利用聚乙二醇(PEG)软模板,在钛酸纳米管表面实现钨单原子分布的精确操控,首次揭示“局域环境依赖型”SERS效应。研究制备出高性能半导体基底,增强因子高达2.25×10⁸,为痕量物质检测提供高灵敏度、低成本且可重复的新方案。实验证明,孤立单原子比关联型结构更高效促进电荷转移,大幅提升分子极化率。这一突破不仅颠覆传统认知,还为环境监测、食品安全及生物医学领域开辟理性设计路径,成果发表于Nature Communications。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

金属单原子因其能有效调控电子结构,被证实可诱导表面增强拉曼散射(SERS)效应。然而,如何在亚纳米晶格上精确调控金属单原子的相对位置仍是一个巨大挑战,使得针对局域环境依赖的金属单原子SERS研究仍存在空白。

吴兴龙教授团队利用聚乙二醇(PEG)作为 “软模板”,实现了钛酸纳米管(TNTs)表面钨单原子相对位置的精准调控,成功制备出高性能半导体SERS基底,其增强因子(EF)高达2.25×10⁸,为痕量物质检测提供了兼具高灵敏度、高可重复性和低成本的新方案。

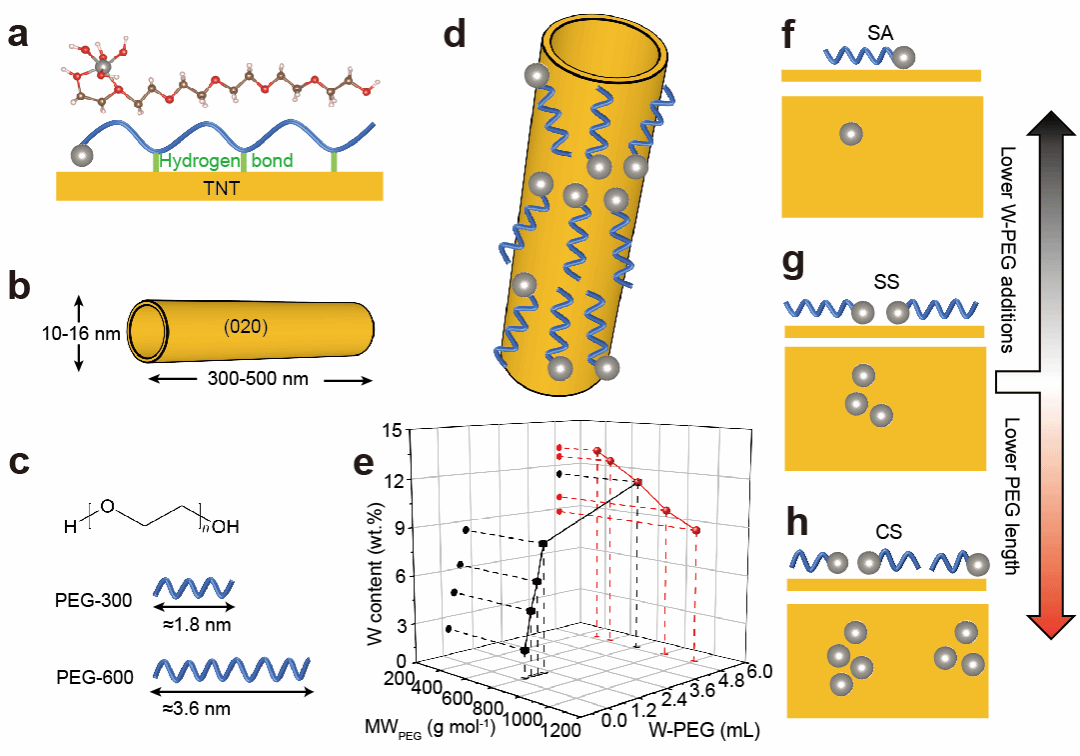

单原子-聚合物这一独特前驱体形式,允许改变聚合物的长度进而改变单原子“平均占据面积”,从而改变单原子的负载量(图1a-c)。而饱和负载情形下(图1d),W原子呈现局域“头碰头”的自组装结构,形成典型的由数个原子组成的单位点(Single Site,SS)结构。而在此基础上,缩小聚合物长度则可以诱导单位点之间的相互关联,形成关联位点(Correlated Site,CS),而降低前驱体含量则会导致孤立单原子(single atoms)的形成,如图1f-g所示。借助软模板这一方法可灵活改变W原子的分布情况,实现负载量和局域微环境的解耦,为亚纳米尺度的SERS研究提供理想平台。

图1. 合成 W-TNT 复合材料。(a) W-PEG 的结构图及其通过氢键吸附在 TNT 表面的情况。图中棕色(C)代表碳,红色(O)代表氧,淡粉色(H)代表氢,灰色(W)代表钨。(b) TNT 的模型。(c) 不同分子量的 PEG 的相对长度。(d) W-PEG在 TNT 表面的吸附模型。(e) 两个系列的 W-TNT 样品的 W 含量。 (f-h) 以单位点为参考,通过两种不同的负载调节策略获得孤立单原子和关联单位点。

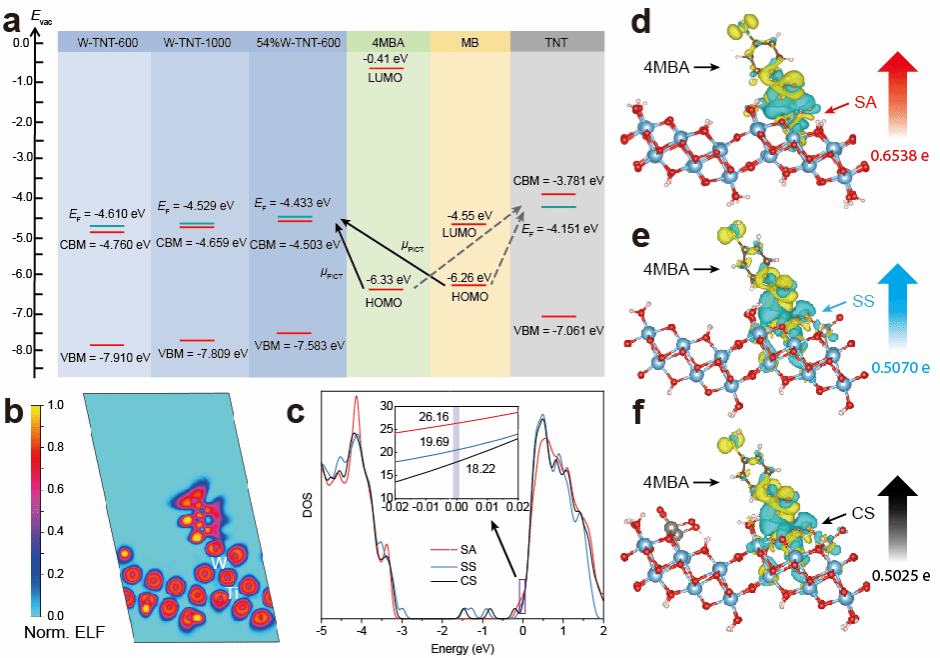

在机理研究方面,团队首先采用实验手段(紫外可见光谱、电化学平带电位测试和XPS价带谱)确定了各种构型的SERS基底的电子结构。如图2a所示,W原子负载后,价带与导带的位置均明显下移,为形成基底和分子间的有效电荷转移提供了必要条件。进一步的ELF计算证明了W原子周围电子分布更为离域,是实现电荷的快速转移的有利条件(图2b)。态密度计算则表明孤立钨单原子在费米能级附近的电子态密度显著高于另外两种关联型单原子(图2c),能更高效地作为 “电子通道” 促进基底与探针分子间的光诱导电荷转移(PICT),进而大幅提升分子极化率,增强拉曼信号。分子与基底间的差分电荷计算表明(图2d-f),孤立型单原子的电荷转移量(0.6538 e)显著高于关联型(0.5070 e和0.5025e),直接印证了这一机制。

该研究不仅提出了一种普适性的单原子位置调控方法,更首次揭示了单原子 “局域环境依赖型” SERS 效应,为高性能 SERS 基底的理性设计提供了全新理论依据。与传统金属基底相比,这种钨单原子 – TNT 复合基底具有成本低、化学稳定性好、生物相容性高的优势,在环境监测、食品安全和生物医学等多个领域展现出明确应用前景。

图2. 单原子基底上 SERS 增强的机理研究。(a) TNT、W-TNT-600、W-TNT-1000和54%W-TNT-600相对于MB和4MBA探针分子的能级图;(b) 4MBA-SA系统的ELF图;(c) SA、SS和CS的态密度。4MBA在 (d) SA、(e)SS和(f) CS上的差分电荷和电荷转移量,其中蓝色区域表示电荷损失,黄色区域表示电荷聚集。

相关成果以“Polymer-guided grafting of single W atoms onto titanate nanotubes increases SERS activity in s emiconductors”为题,发表于Nature Communications。南京大学物理学博士生周金宇为该论文第一作者,中国科学技术大学硕士查秀玲、苏州科技大学硕士吴思慧和南京大学物理学博士生马思颖为该论文共同第一作者。苏州科技大学马春兰教授、苏州纳米所丛杉研究员和南京大学吴兴龙教授为通讯作者。南京大学为第一完成单位。该研究获得国家重点研发计划和国家自然科学基金委的资助,同时得到南京大学固体微结构物理全国重点实验室、物理学院、江苏省物理科学研究中心等支持。

(论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63224-5)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...