新海南岛波浪能长期变化研究取得进展

极端波高与波能密度是海洋工程设施规划与建设中的关键基础参数。此前研究显示,资料时限不足会为海南岛极端波高的评估结果带来较大不确定性。近日,中国科学院南海海洋研究所等团队在海南岛周边海浪资源研究方面取得...

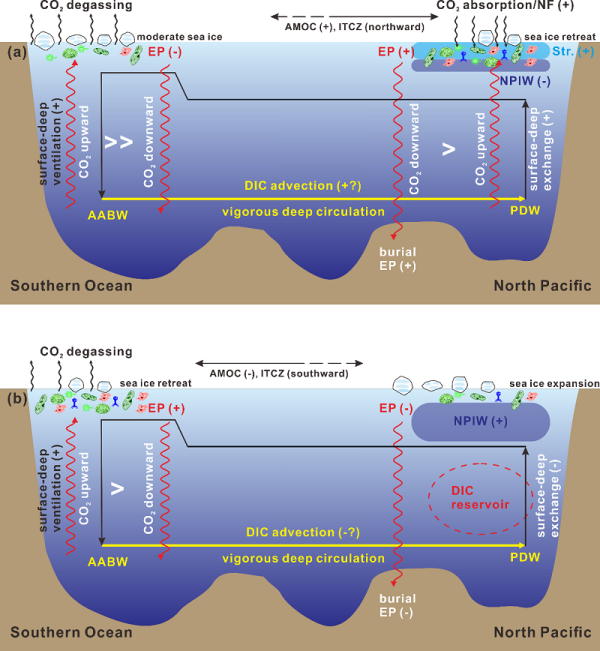

太平洋热带寡营养盐区海洋生产力环流驱动机制研究取得进展

印度—太平洋热带寡营养盐区作为珊瑚三角区的分布中心,是全球珊瑚礁生物多样性的顶峰。深刻理解热带寡营养盐区,营养盐与海洋生产力的动态变化及其调控机制,是揭示热带珊瑚礁生态系统演变规律的前提。近日,中国科...

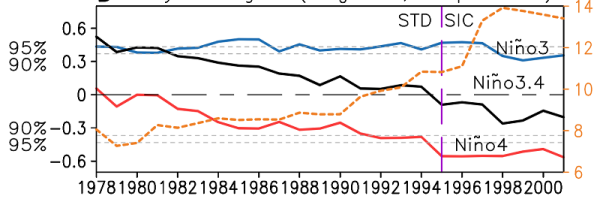

研究揭示厄尔尼诺—南方涛动影响白令海海冰新路径

白令海冬季海冰作为区域气候系统的重要调节器,其年际变化主要受厄尔尼诺—南方涛动(ENSO)调控。传统观点认为,ENSO通过影响阿留申低压的强度与位置,改变白令海区域的风场和热通量,最终影响海冰范围,且...

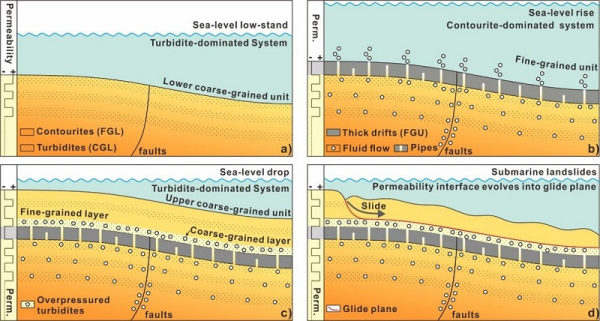

研究揭示海底滑坡的低纬驱动新机制

软弱层是沉积地层中强度明显偏低的“软肋”,被认为是导致巨型海底滑坡的关键地质结构。在高纬度大陆边缘,科学家已证实海平面升降可通过冰川扩张—消融控制软弱层的发育。然而,对于没有冰川直接作用的低纬度海域...

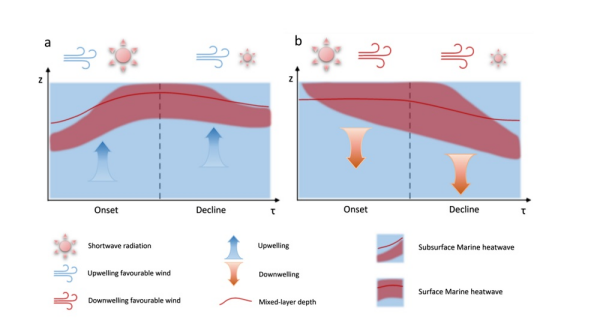

研究揭示粤港澳大湾区海洋热浪垂向演化机制

海洋热浪指海水温度在一段时期内明显超出气候平均值的现象。长期以来,学界普遍认为沿岸上升流系统是抵御海洋热浪的 “冷庇护所”—— 这类上升流由季风或沿岸风驱动,能将深层冷水输送至表层,进而抵消部分海水变...

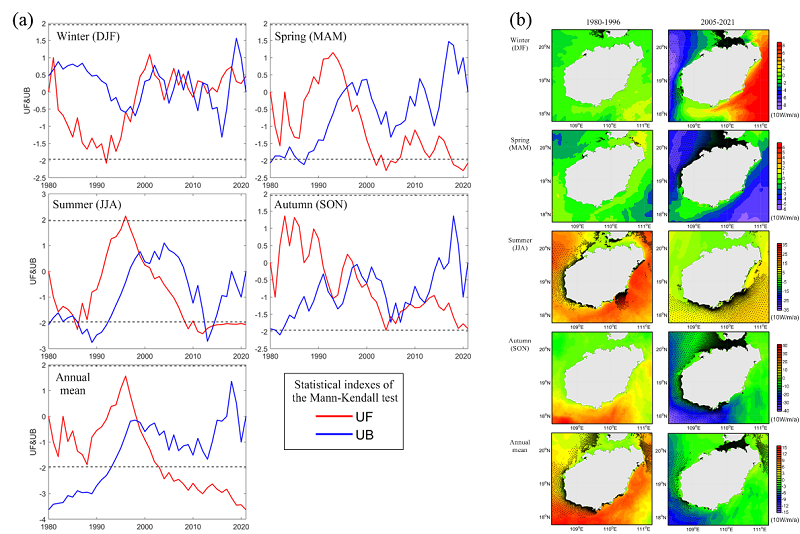

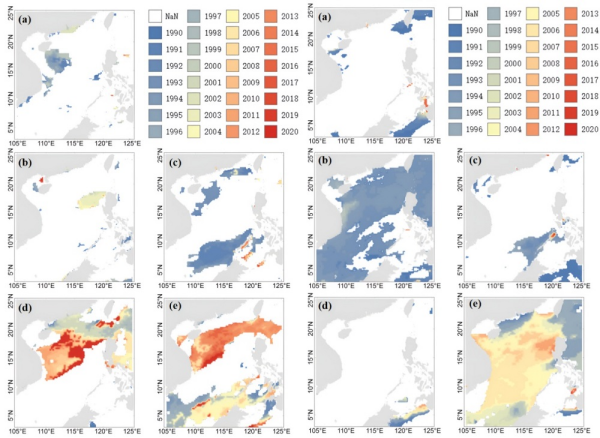

研究揭示南海风浪资源时空异质特征

风能和波浪能作为重要的海洋可再生清洁能源,在近岸及远海岛礁海域具有广阔的应用前景。认识能源的时空分布及长期趋势,是资源开发价值评估和区域能源结构优化的关键。然而,以往研究大多把能源的长期变化视作增长或...

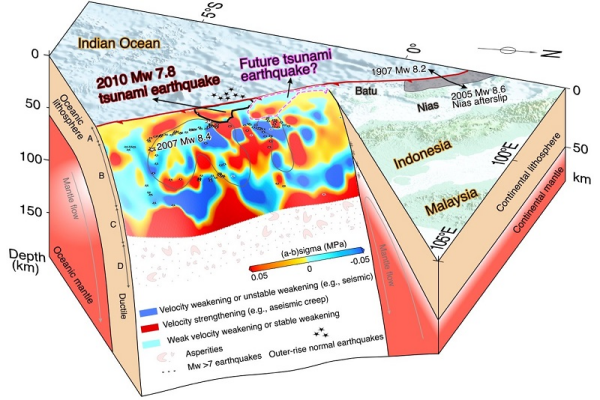

俯冲带地震孕震机理研究取得进展

全球地震和海啸通常发生在俯冲带海沟附近的巨型逆冲断层浅部。然而,受限于缺乏海底近场观测和模型分辨率不足,传统模型难以准确判断该区段将呈现“安全蠕滑”还是“危险破裂”,因而俯冲带浅部成为海啸预警体系中的...

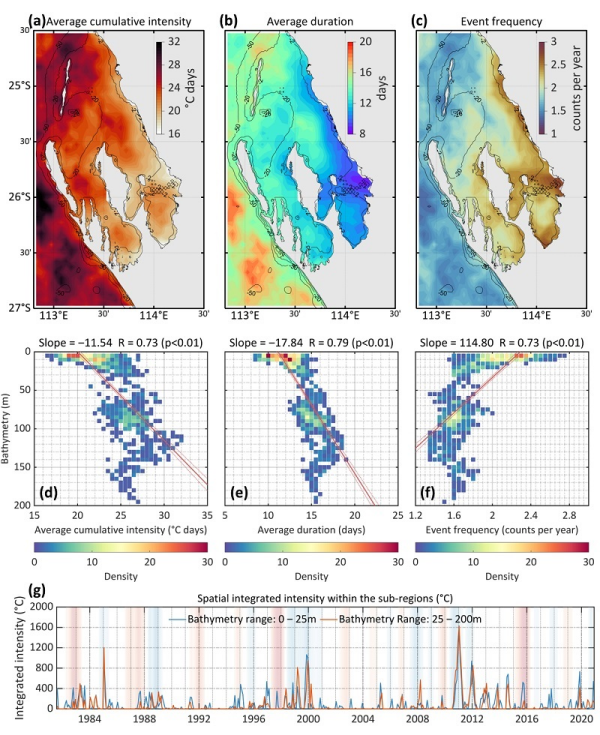

研究揭示地理特征与海气过程对沿海海洋热浪的调节作用

海洋热浪已成为全球海洋与气候变化研究的焦点之一。这些持续数天至数月的极端高温事件,会造成珊瑚白化、海草枯死和渔业崩溃,影响近岸生态系统的稳定性与区域气候。然而,尽管人们普遍认识到海洋热浪与气候变率密切...

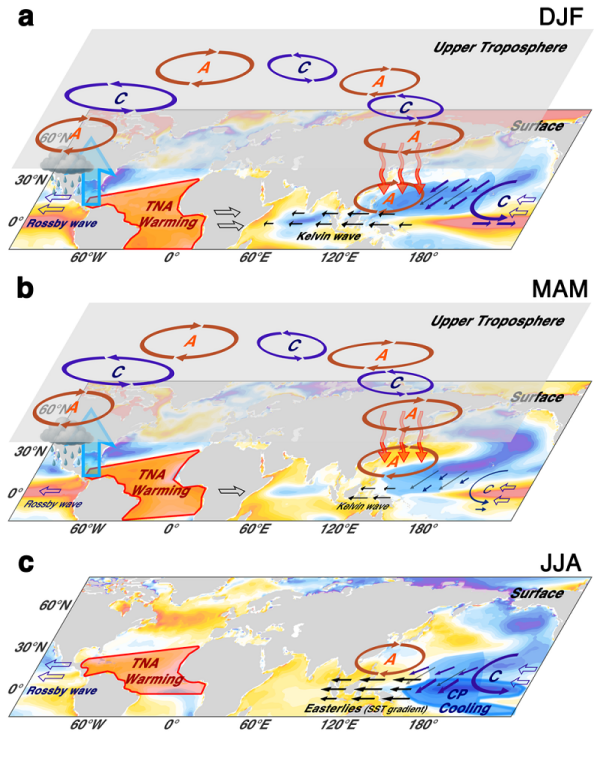

研究揭示全球变暖下三大洋协同驱动西北太平洋反气旋增强

西北太平洋反气旋(WNPAC),是调控东亚夏季风强度与极端气候事件的核心环流系统,其强度和位置变化受热带太平洋、大西洋与印度洋海温变化的协同影响,直接影响中国东部汛期降水、旱涝格局与高温事件。此前研究...

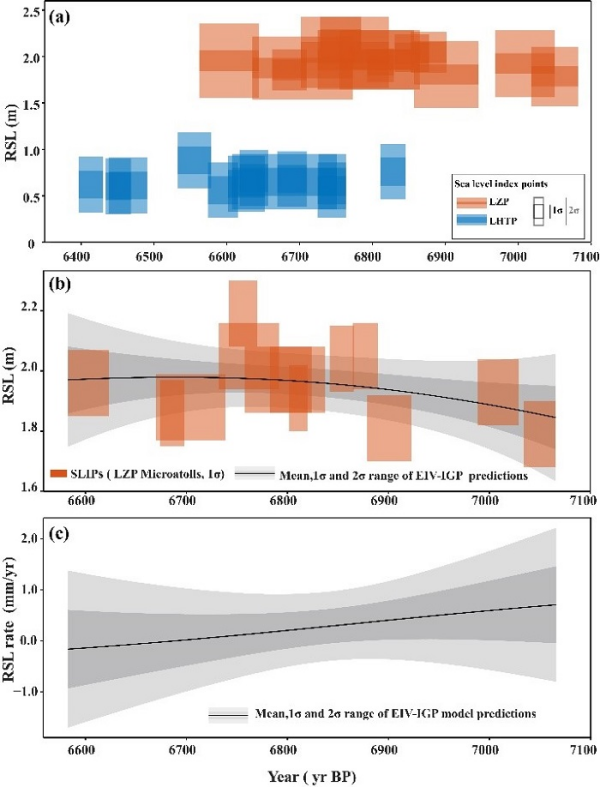

研究揭示南海北部中全新世关键转折期相对海平面时空变化及机制

中全新世早期的远场相对海平面记录,对揭示自然背景下海平面变化规律、冰盖消融过程,以及地球系统的响应机制具有重要意义。然而,南海北部长期缺乏高精度、高分辨率的海平面数据,制约了学界对该区域海平面变化驱动...