科研人员揭示海洋热浪影响全球浮游植物的垂直分布

文章导读

海洋热浪正悄然改写海洋生态密码!当表层水温飙升,浮游植物——这个支撑全球食物网与碳循环的"海洋心脏"——竟在200米深处上演惊人"变形记"。中科院南海所陈更新团队基于17年全球浮标数据,首次揭秘四大垂直响应模式:高纬度海域叶绿素浓度骤升,热带区域却断崖下跌;赤道印度洋次表层逆势爆发,大西洋则上演表层"逆袭"。研究直指热浪如何通过光照、温度与营养盐的深层博弈,重塑浮游植物分布格局。这不仅是气候变化的实时警报,更为你解锁预测海洋未来的观测密钥——读完即知,人类命运如何被一粒浮游植物的"垂直抉择"所牵动。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

随着全球变暖的持续加剧,海洋热浪的发生频率显著上升,持续时间也不断延长,给海洋生态系统带来了严重威胁。浮游植物主要分布于海洋上层200米以内的水体,作为海洋的初级生产者,支撑着整个海洋食物网,并在全球碳循环中发挥着关键作用。然而,既有研究多集中于浮游植物在近表层对海洋热浪的响应,难以反映其在水体内部的垂直结构变化。

中国科学院南海海洋研究所陈更新团队利用长达17年的全球 Biogeochemical-Argo浮标观测数据,深入剖析了海洋热浪对全球浮游植物垂直分布结构的影响。

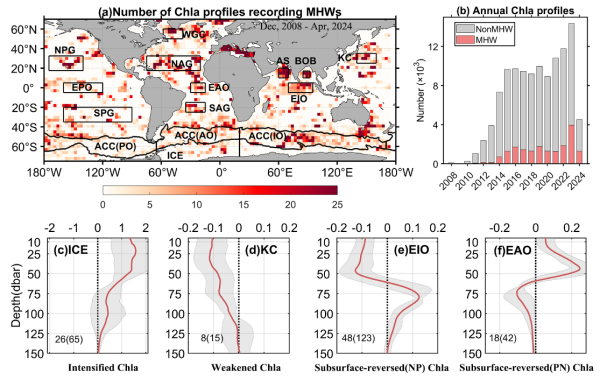

科研团队结合BGC-Argo浮标的生物地球化学,及物理参数的垂直剖面数据,在全球尺度上识别并总结了浮游植物,对海洋热浪的四种典型垂向响应类型,这些垂直响应类型在时间和空间尺度上均表现出显著差异:第一种,增强型,上层水体叶绿素a浓度显著上升,主要分布于高纬度海域;第二种,减弱型:上层水体叶绿素a浓度明显下降,主要出现在热带与副热带海域;第三种,次表层反转型-NP:表层叶绿素a浓度下降,次表层浓度升高,在赤道印度洋尤为显著;第四种,次表层反转型-PN:表层浓度升高,次表层浓度降低,在赤道大西洋最为常见。

结果表明,海洋热浪的发生,促进了次表层叶绿素最大值层的形成与发展,影响了其深度位置与强度变化。研究进一步揭示了海洋热浪的垂向结构,通过改变不同深度的光照、温度与营养盐环境,进而影响浮游植物的垂直分布格局与空间重分布过程。

该研究在全球尺度上,提供了海洋热浪期间全球浮游植物垂直分布结构变化的直接观测证据,丰富了我们对浮游植物应对海洋极端气候事件行为的认知,为未来海洋生态系统响应气候变化的预测提供了观测基础与理论支持。

相关研究成果发表在《通讯-地球与环境》(Communications Earth & Environment)上。

海洋热浪期间叶绿素 a(Chla)剖面的时空分布

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...