文章导读

地球氧气从无到有竟是三次“大爆炸”?南京大学团队联合全球顶尖科学家在Nature重磅揭秘:通过硫酸盐叁氧同位素技术,首次精准还原30亿年大气氧演化史!研究颠覆传统认知,发现氧气含量在24亿年、10亿年和4.4亿年前经历三次剧烈跃迁,而非平稳上升,并揭示海洋氧化如何周期性“吞噬”氧气导致波动。这一突破为理解生命起源与地球宜居性提供关键钥匙——原来4.1亿年前的富氧稳定,竟是大气与海洋动态博弈的结果。立即解锁地球呼吸的终极密码!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

南京大学地球科学与工程学院国际同位素效应研究中心彭永波教授、鲍惠铭教授和曹晓斌教授与成都理工大学李超教授团队等多家科研单位合作在顶级学术期刊Nature上发表重要研究成果。该研究通过建立高分辨率硫酸盐叁氧同位素数据记录,结合系统生物地球化学模型定量分析,揭示了地球大气由无氧向富氧转变的阶段性演化历史和控制机制,为理解地球生命起源与演化和地球宜居性的形成与演化提供了关键的地球化学示踪指标和重要的理论基础。

地球作为太阳系中目前已知唯一拥有生命的天体,其宜居性的形成与演化是地球系统科学研究的核心议题。地球大气氧含量从无到有,并达到目前的富氧状态的演变是驱动生命起源演化、改善行星宜居性的关键过程,所以深入探究地质历史时期大气氧含量的变化和控制机制对于理解宜居地球的形成具有重要意义。问题在于,目前缺乏有效的示踪技术指标和数据来综合定量研究地球表层氧储库以及其源与汇的变化和关键控制因子。沉积碳酸盐岩中微量硫酸根中的叁氧同位素(Δ17O)指标可以连续记录大气氧独有的非质量依赖的氧同位素负异常信号,进而能直接地追踪古大气氧含量的变化。

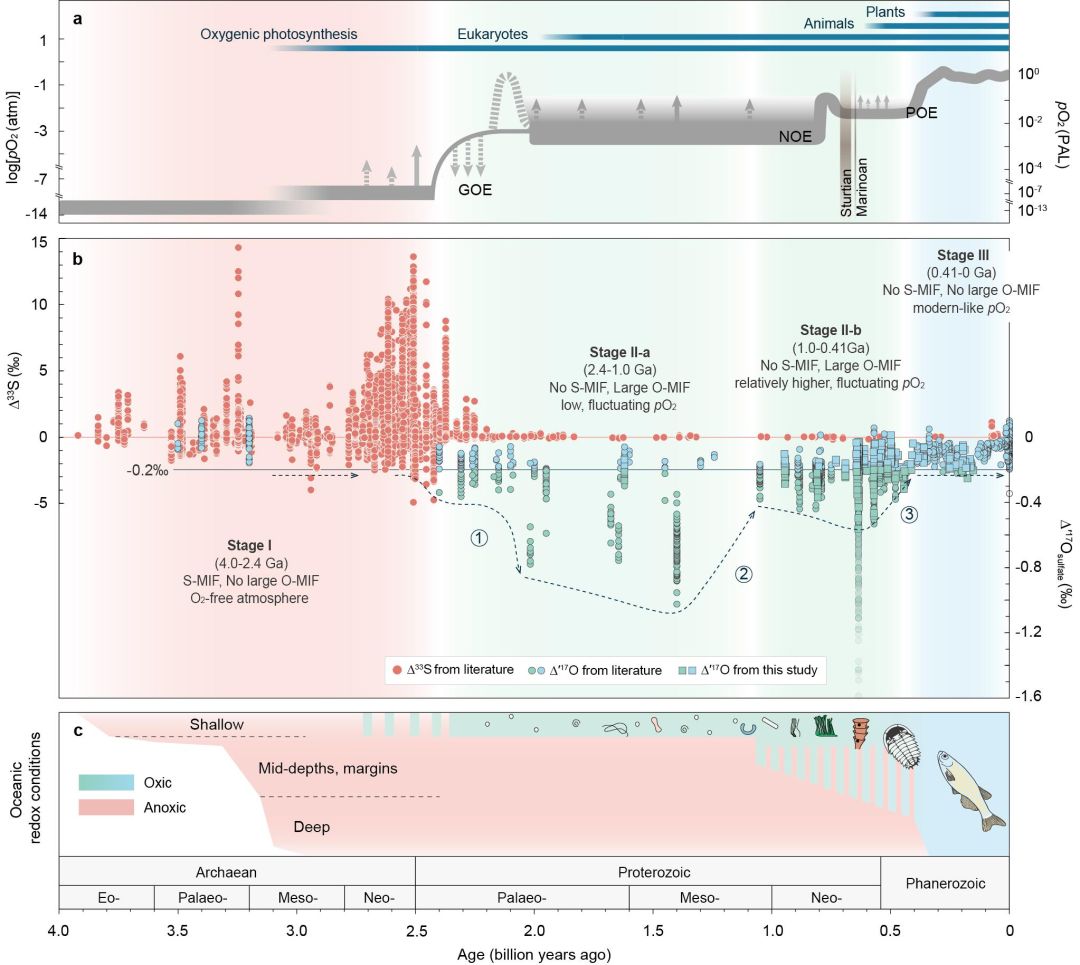

本研究通过系统采样分析与文献数据整合,建立了过去近 30 亿年的硫酸根 Δ17O 演化记录。该记录显示,大气氧含量经历了三次显著跃迁,分别发生于古元古代( 24–21 亿年前)、新元古代(约 1 0 亿年前)和古生代(约 4.4亿 年前),表明地球氧气从无到有,并呈阶段性上升,于约 4.1 亿年前趋近现代稳定的富氧状态。与此同时,新元古代高分辨率C–S–O同位素协同波动特征表明,大气氧含量上升后,开始周期性氧化以缺氧为主的海洋,具体表现为碳酸盐碳同位素δ13C 与硫酸盐叁氧同位素Δ17O 和硫同位素 δ34S 的同步负偏。通过结合系统地球化学模型 NEOCARBSULF 与O2–CO2 箱式模型分析,发现大气氧驱动的这些海洋脉冲式氧化事件,促进了缺氧水体中有机碳与还原性硫的氧化,生成大量亏损 34S/17O/13C的硫酸盐与无机碳,从而引发C–S–O同位素的协同扰动;同时,该过程在短期内通过负反馈机制迅速消耗大量氧气,抑制甚至逆转了大气氧的进一步上升。因此,本研究定量重建了地球大气氧气含量的演化历史,揭示了大气与海洋氧化状态的动态耦合的协同演化机制。

图1.40亿年来沉积硫酸盐的Δ33S 和Δ17O记录首次直接刻画了地球大气三阶段氧化(即:24亿年之前为近乎无氧状态;24至4.1亿年期间为相对低氧、动态波动并阶段性升高,包括24-10亿年极低且波动的大气氧含量和10-4.1亿年相对较高且波动的大气氧含量;4.1亿年后进入稳定的富氧状态)及其与已知的大气、海洋和生命演化记录的对比。a) 地球大气氧分压(pO2)和生命演化;b) 本文集成的沉积硫酸盐的Δ33S和Δ17O记录;c) 海洋氧化还原状态和生物演化。引自 Wang et al. (2025) Nature。

本成果以“ Two-billion-year transitional oxygenation of the Earth’s surface”为题发表于国际顶尖学术期刊 Nature。论文第一作者是成都理工大学王海洋研究员(2021-2023 年为南京大学博士后),通讯作者是成都理工大学李超教授和南京大学彭永波教授,通讯单位为成都理工大学和南京大学。合作参与此研究的还包括中国科学院南京地质古生物研究所的张俊鹏副研究员和郄文昆研究员,成都理工大学的侯明才教授、程猛研究员和张子虎博士,加州大学河滨分校的 Timothy W. Lyons 教授,西澳大学的 Matthew S. Dodd 博士,墨尔本大学帕克维尔分校的 Malcolm Wallace 教授和 Ashleigh v.S. Hood 博士。此项研究得到国家重点研发计划,国家自然科学基金,新基石科学基金会等项目的支持。

国际同位素效应研究中心是南京大学于 2019 年成立的跨学科交叉研究中心。中心以研究同位素效应为核心,推进同位素测试技术的创新,建立世界一流的技术支撑平台,促进各学科的交叉、融合和突破,涉及的主要学科包括:地球、行星、大气、海洋、环境、考古、生态、材料、生命等科学。中心秉持“在坚实的同位素效应理论指导下开展实验、计算、观察和应用等研究工作”的理念,以实践的综合反馈,促进同位素效应理论水平的深化,不断探索同位素理论和应用新边界。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09471-4

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...