文章导读

水污染危机愈演愈烈,传统催化剂为何总在“高活性”与“长寿命”间顾此失彼?清华张正华团队重磅突破:首创石墨烯铠甲电催化膜,一举破解活性-稳定性权衡魔咒!该膜将铜纳米线严密包裹于还原氧化石墨烯铠甲中,通电后既能加速污染物降解,又彻底阻隔腐蚀——同步实现催化氧化与分子分离,实测高效清除新污染物且稳定运行超百小时。这项颠覆性技术为水处理提供低成本、可工程化的终极方案,成果已登顶《环境科学与技术》,拯救水源危机再添利器!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,清华大学深圳国际研究生院张正华副教授团队提出了基于石墨烯保护的铠甲催化策略。铠甲电催化膜提供了一套工程化应对方案,通过整合稳固的催化剂锚定技术、保持氧化还原功能以及模块化设计,克服了传统催化活性-稳定性之间的权衡效应,实现了催化氧化与分子分离的同步进行。鉴于铠甲催化剂及电催化膜构型的独特结构优势,该研究成果对膜性能及底层催化机制的全面研究至关重要。

随着全球人口的快速增长和工业扩张,过去70年来,家庭和工业用水量激增了400%以上。而水污染问题进一步加剧了水源短缺风险,对环境和公共健康构成威胁。应对这一危机需要开发创新、高效且经济可行的水处理技术。基于过硫酸盐的高级氧化技术(AOPs)可以生成强氧化性的活性氧物种,成为一种降解水中污染物有效的策略。过渡金属催化剂被广泛用于活化过硫酸盐,然而,在酸性条件、强氧化性质和复杂的水环境作用下常常导致催化剂的腐蚀、浸出和结构破坏。在AOPs中平衡催化活性与稳定性仍是一项关键挑战和研究热点。

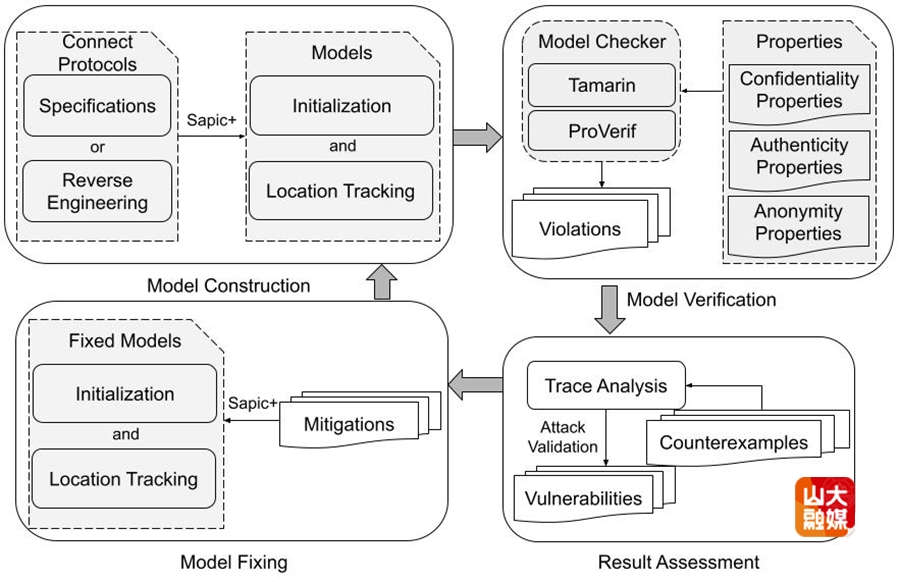

将过渡金属包裹在碳材料中的铠甲催化策略,是一种突破催化活性-稳定性的权衡效应的前沿方案。在铠甲催化中,电子从金属活性中心穿透碳层,在催化剂外表面引发反应,通过防止反应物与金属位点直接接触以提升催化剂稳定性。碳壳层可以改变金属催化中心的电子分布,可能改变催化反应路径并提升催化活性。然而,尽管碳壳层有助于防止金属失活,但并未完全解决以下限制——低价金属的消耗速度快于其再生速率,碳壳层氧化后与过硫酸盐之间的静电排斥,粉末催化剂难以分离和回收。

为解决上述挑战,将粉末催化剂制备成穿透式电化学膜是一种可行的方法。通过施加电场,能够加速金属价态循环,减缓碳层的氧化失活,并改善催化剂与过硫酸盐之间的传质过程,从而提高催化效率。在过渡金属催化剂中,铜基材料因其高过硫酸盐活化效率、低成本、良好导电性和较低毒性而受到广泛关注。其中铜纳米线(CuNW)具有高反应活性和1D结构特性,使其成为制备催化膜的理想选择。然而,CuNW在氧化环境中不稳定,易被氧化导致催化活性降低,而且铜价态的缓慢循环影响了过硫酸盐的活化。为解决这些挑战并保留催化膜的优势及长期稳定性。

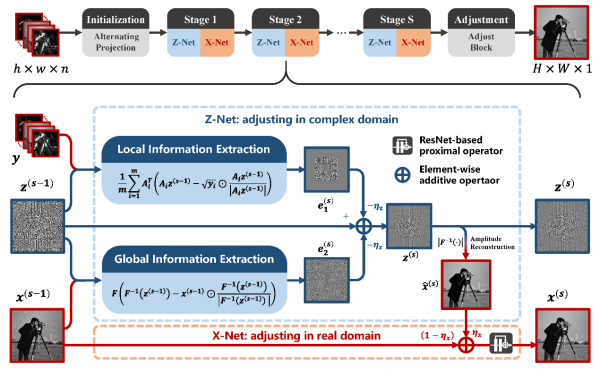

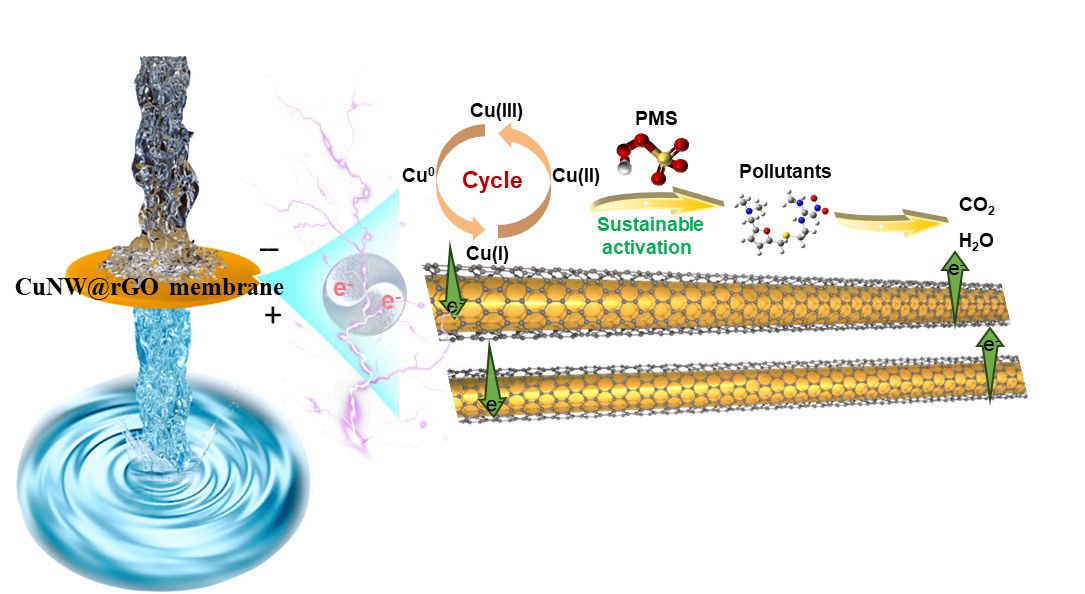

基于此,研究团队提出了基于石墨烯保护的铠甲催化策略,同步解决了上述挑战。该系统克服了传统催化活性-稳定性之间的权衡效应,实现了催化氧化与分子分离的同步进行。研究中的CuNW@rGO铠甲催化膜兼具电化学膜与铠甲催化的双重功能。这一创新设计通过施加电位在膜表面加速电化学反应,同时借助其坚固的铠甲结构保护催化活性位点。研究将CuNW@rGO铠甲电催化膜活化过一硫酸盐(PMS)系统用于降解各种新污染物,并评估了其在实际水体中的效率、能耗及稳定性。此外,结合实验和理论计算分析了铠甲电催化膜在PMS活化过程中的结构-性能关系和电子转移机制。

图1.图表摘要

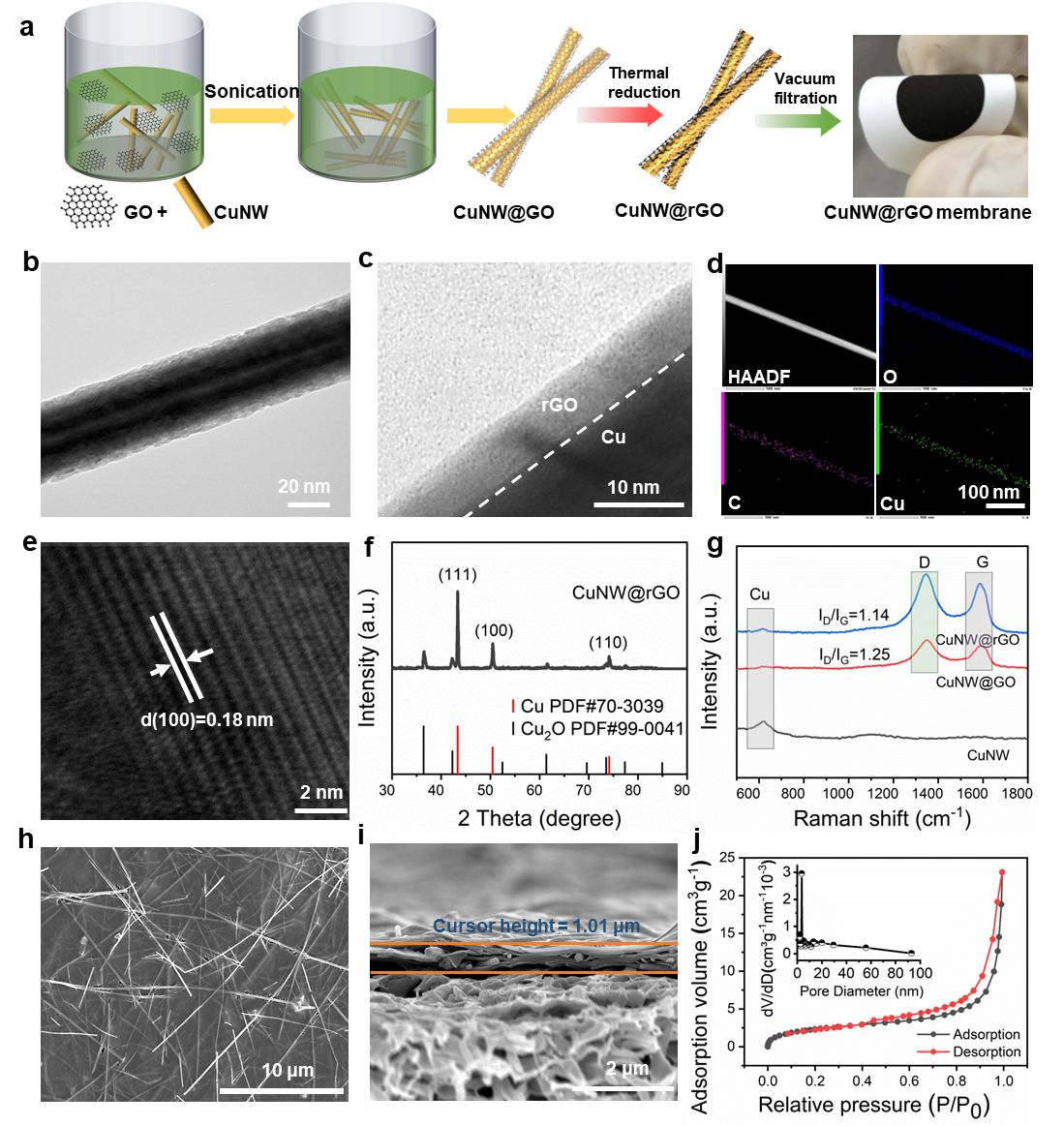

图2.铠甲结构CuNW@rGO膜的结构表征

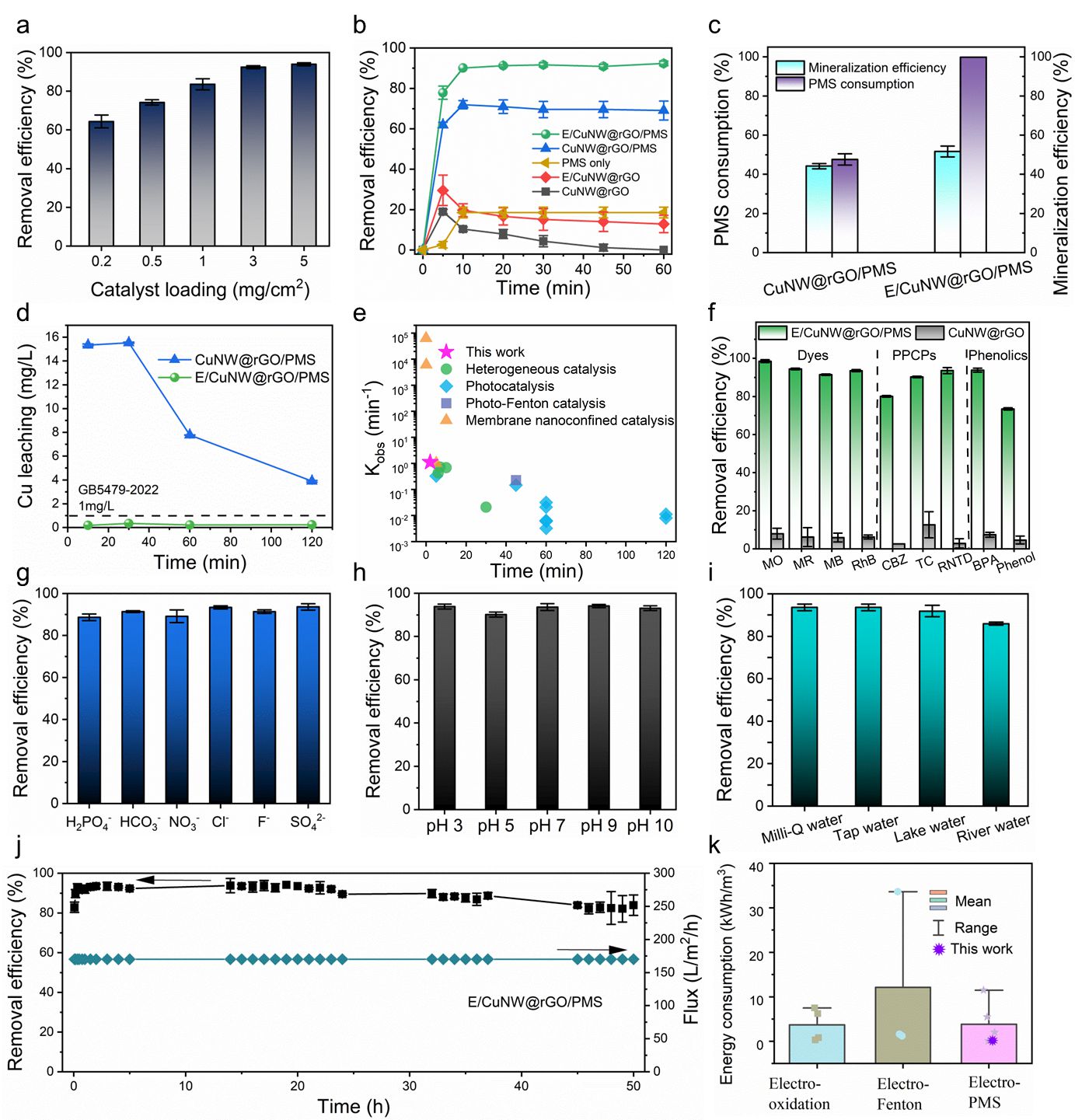

图3.铠甲CuNW@rGO电催化膜/PMS系统的催化性能与稳定性

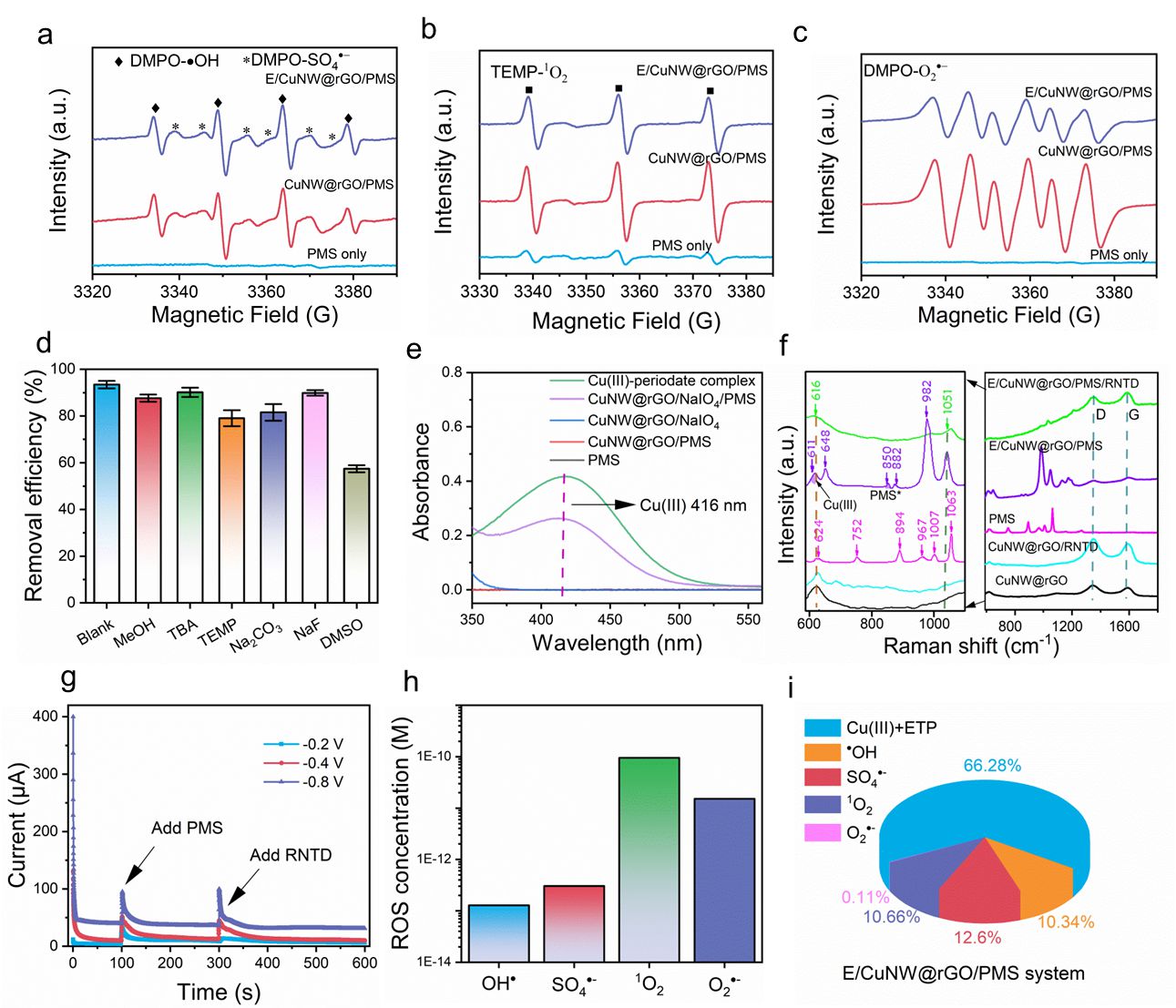

图4.通电的铠甲CuNW@rGO膜/PMS系统中活性物种的分析

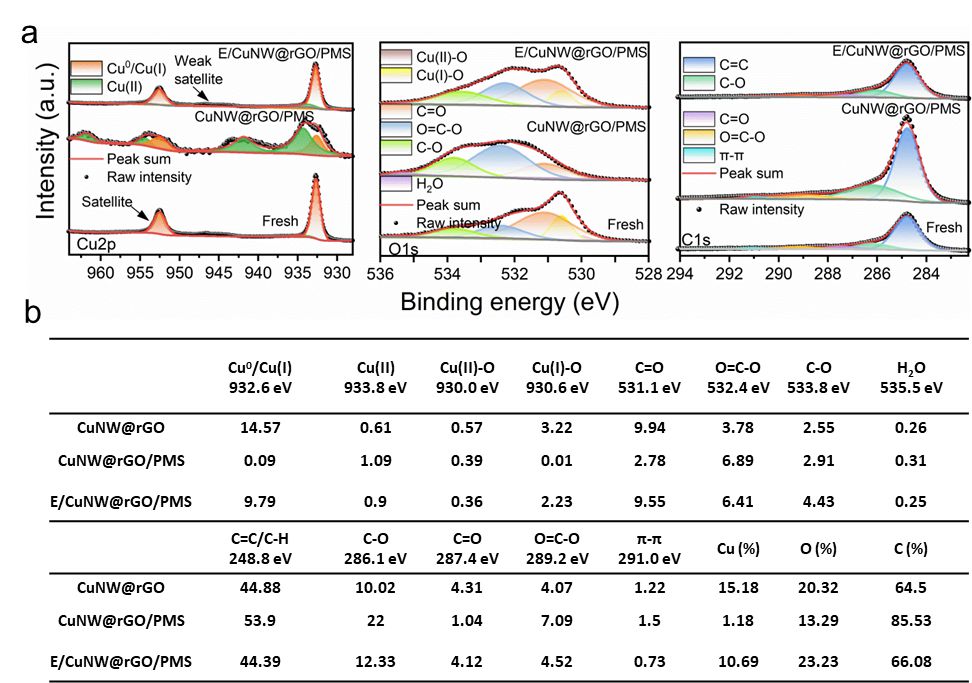

图5.反应前后铠甲CuNW@rGO膜表面的功能基团变化

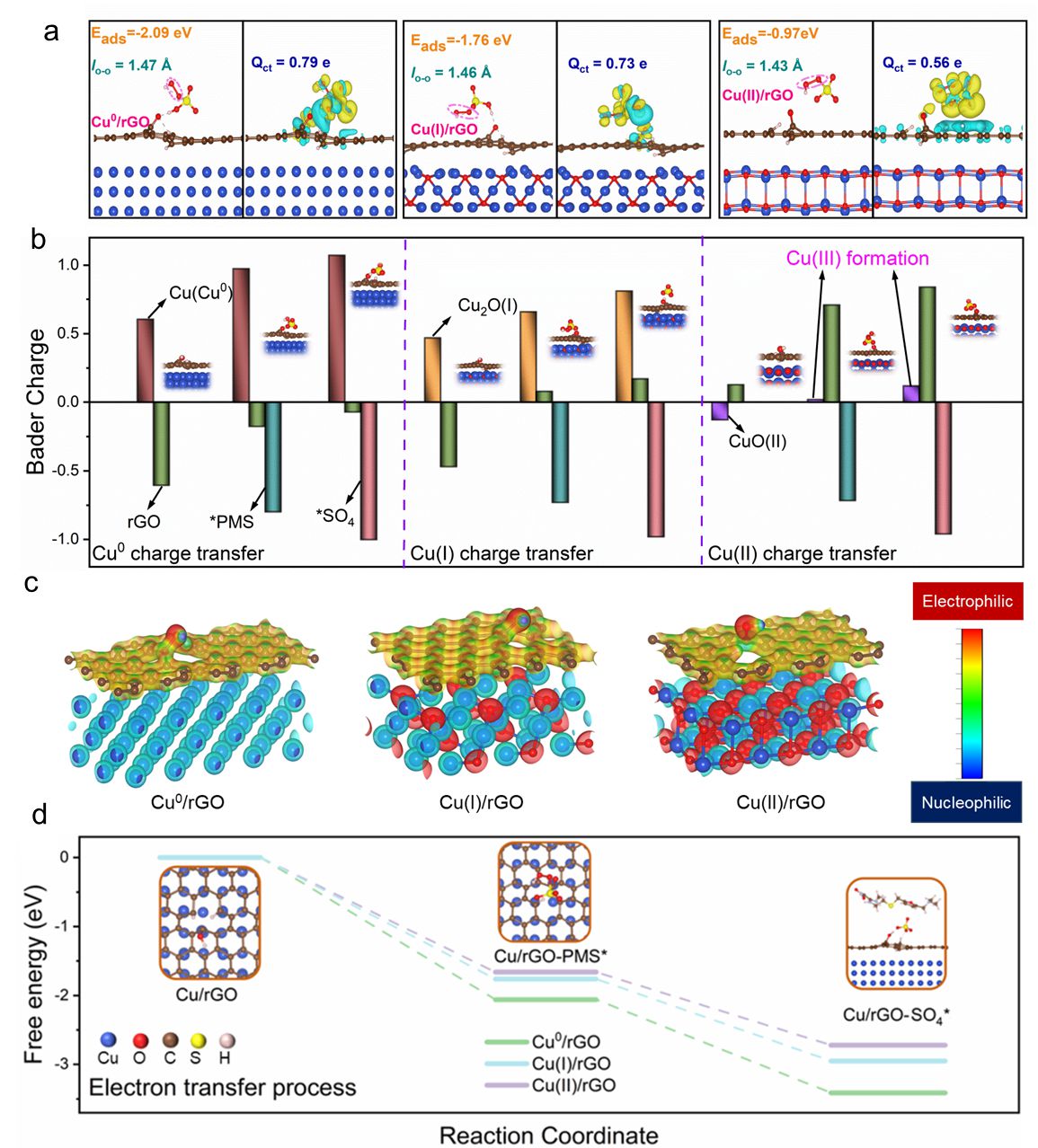

图6.PMS在铠甲结构中的活化机制与密度泛函理论计算

研究成果以“铠甲电催化膜突破催化活性-稳定性的权衡效应”(Overcoming the Catalytic Activity–Stability Trade-Off by an Electrified Chainmail Membrane Composed of Copper Nanowires Encapsulated by Reduced Graphene Oxide)为题,于8月23日发表于《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)。

清华大学深圳国际研究生院副教授张正华为论文通讯作者,深圳国际研究生院2021级博士生张洋洋和科研助理张洪毅为论文共同第一作者。研究得到国家自然科学基金项目、深圳市基础研究计划项目等的资助。

论文链接:

https://doi.org/10.1021/acs.est.5c07110

供稿:深圳国际研究生院

编辑:李华山

审核:郭玲

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...