大豆种子油脂与蛋白平衡调控机制研究取得进展

文章导读

你是否好奇,为何大豆的油和蛋白含量总是此消彼长?中国科学院东北地理所团队最新发现,糖不仅是能量来源,更是调控油分与蛋白质平衡的“指挥官”。通过解析GmSWEET10a/b基因的调控网络,研究首次揭示糖转运如何通过GmSnRK1和GmACO1两个关键基因,影响油脂合成与蛋白积累的“此消彼长”。这项发表于《植物杂志》的成果,不仅破解了大豆品质改良的分子密码,更为培育高油高蛋白大豆新品种提供了全新路径。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

大豆是重要的粮油兼用作物。大豆种子中的油分与蛋白质含量是决定其经济价值的关键性状,但二者之间存在负相关关系。打破这种制约、实现油分与蛋白质含量的协同提升,是大豆育种中的重要挑战。有研究发现,大豆种子中糖含量与油分正相关,而与蛋白质含量负相关,表明糖可能作为关键信号分子参与调控油分与蛋白质的平衡,但具体分子机制尚不明确。

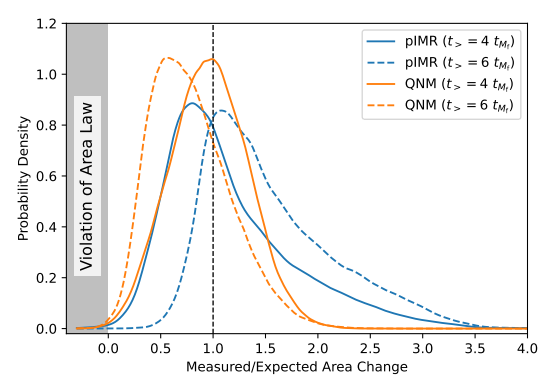

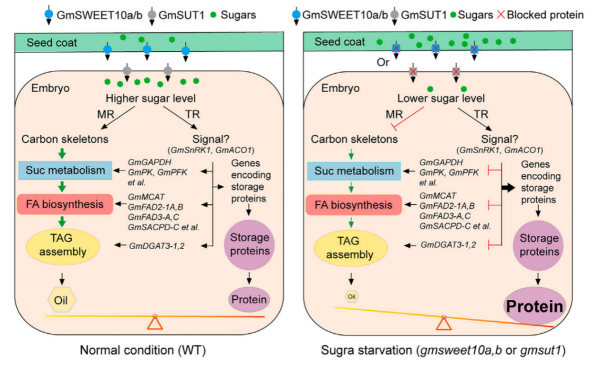

前期,中国科学院东北地理与农业生态研究所科研团队发现,糖转运蛋白GmSWEET10a/b通过介导糖从种皮向胚的运输,正向调控种子油分积累,并负向调控蛋白质含量。本研究中,基于对GmSWEET10a/b双突变体(gmsweet10a,b)的转录组与代谢组数据分析,科研人员解析了糖转运过程调控大豆油分–蛋白质平衡的分子机制。空间代谢组分析显示,在gmsweet10a,b双突变体中,胚的糖含量降低,表明胚处于糖饥饿状态。转录代谢联合分析表明,突变体胚中用于油分合成的碳前体供应不足,同时蔗糖代谢、脂肪酸生物合成及三酰甘油组装相关基因的表达均下调。相反地,贮藏蛋白11S、2S球蛋白和7S β-伴大豆球蛋白编码基因表达上调。这些变化共同导致突变体种子中油分含量下降而蛋白质含量上升。进一步,研究鉴定出GmSnRK1和GmACO1两个关键枢纽基因。GmSnRK1作为能量感受器,可能整合蔗糖信号与碳代谢流;GmACO1通过参与乙烯生物合成途径,影响种子内部的糖水平和油分–蛋白质比例。

上述发现为解析大豆种子中油分与蛋白质积累的复杂调控网络提供了新的分子线索。

近期,相关研究成果在线发表在《植物杂志》(The Plant Journal)上。研究工作得到国家自然科学基金和中国科学院相关项目等的支持。

大豆种子中糖水平调控油分-蛋白平衡的模型

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...