中国农业大学工学院肖红伟教授课题组揭示后熟对西梅干燥行为的影响机制 开发绿色预处理和精准低碳干燥技术

文章导读

你知道吗?西梅干燥耗时长、能耗高,传统方法效率低下还污染环境!肖红伟教授课题组在Food Chemistry等顶级期刊发表系列研究,揭秘采后成熟如何通过细胞壁多糖变化调控酚类释放和干燥行为,颠覆“降低湿度加速干燥”的旧认知。团队创新开发冷等离子体预处理和热泵阶段降湿干燥技术,干燥时间缩短71.46%,温室气体排放减少40.57%,同时提升干梅品质和营养保留。这些绿色节能方案为果品加工提供高效低碳新路径,立即阅读全文掌握技术细节!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,中国农业大学工学院肖红伟教授课题组在中科院一区TOP期刊Food Chemistry、Innovative Food Science and Emerging Technologies以及Journal of Future Foods上围绕西梅采后保鲜,绿色预处理,节能精准干燥发表系列论文,揭示了采后成熟胁迫下细胞壁多糖调节酚类物质释放的机制,阐明了采后成熟度诱导干燥特性并调控干制西梅糖分转化的机理,明确了冷等离子体对西梅表面、内部结构的影响及其对干燥特性与环境效益的作用,解析了阶段降湿干燥对西梅干燥特性、能耗以及品质的影响规律,并创制了滑动弧式冷离子预处理装置和热泵阶段降湿干燥设备,为西梅的保质绿色节能干燥提供了技术方案。

西梅( Prunus domestica. ) 是高营养价值的经济作物,我国栽培面积和产量均居世界首位。作为呼吸跃变型水果,西梅在采后成熟过程中呼吸作用旺盛并伴随大量的乙烯生成,为减缓品质劣变,采后西梅必须在低温条件下储运。关于西梅采后储存品质动态变化规律有待揭示。

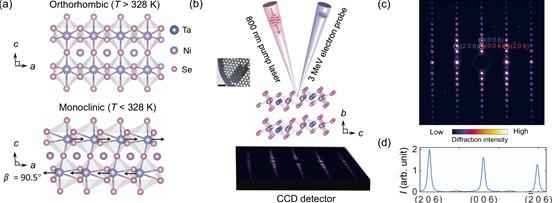

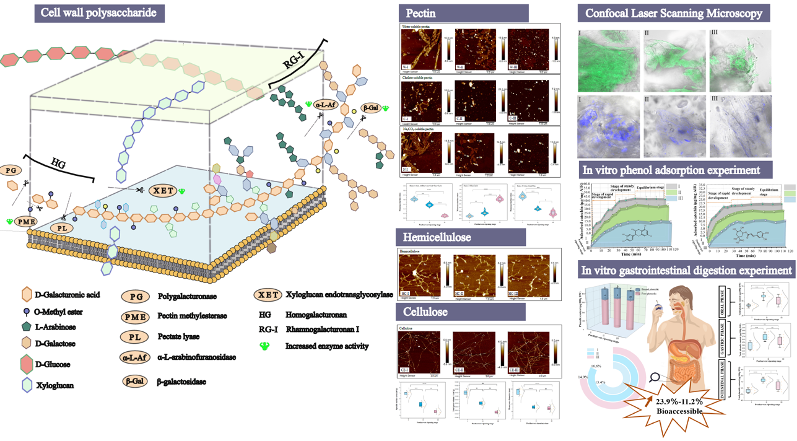

研究重点关注了采后成熟过程中细胞壁多糖调节酚类物质(西梅的重要活性成分)释放的机制对人健康的影响:与新鲜西梅相比,采后成熟过程导致果胶中同型半乳糖醛酸区域的链线性降低,以及RG-I的分支程度减小;果胶和半纤维素在细胞壁降解酶的作用下发生溶解和降解;而纤维素的比表面积减少了19.5%-26.8%,并出现了纤维素聚集现象。

图1 采后成熟度对细胞壁多糖组成、细胞壁多糖-酚类互作及酚类生物可及性的影响

图2 Food Chemistry发表文章

此外,共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)观察、多酚吸附实验和体外胃肠消化实验表明,采后成熟过程中细胞壁的变化导致酚类物质释放,并提高了西梅酚类物质的生物可及性(图 1)。该研究揭示了采后成熟过程中细胞壁改性诱导的酚类物质释放机制,旨在为提高西梅的储存质量和营养价值提供理论指导。该研究结果以《采后成熟诱导的细胞壁多糖修饰对西梅酚类物质生物可及性的影响》(Postharvest ripening-induced modification of cell wall polysaccharide affects plum phenolic bioavailability)为题发表在食品科学领域知名期刊Food Chemistry上 (图 2)。

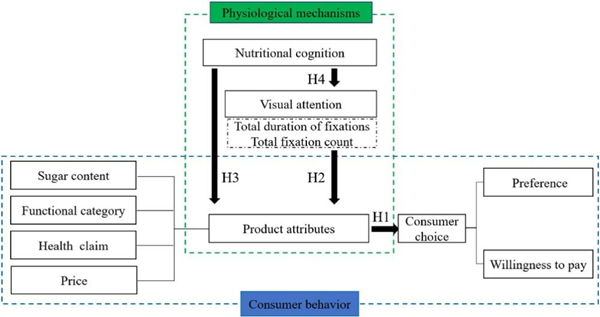

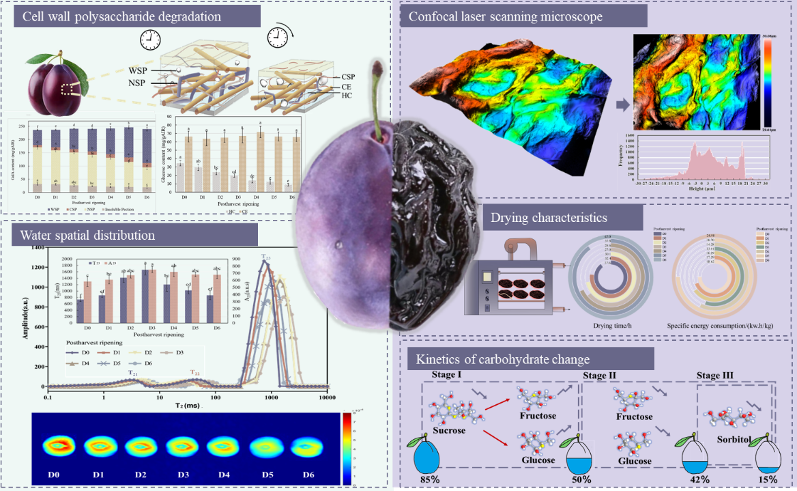

新鲜西梅含水率高,呼吸代谢强,容易腐败变质。干燥是西梅重要的加工方式,对于延长货架期、减少采后损失、增加附加值具有重要意义。在西梅干燥加工过程中,存在干燥不均匀、产品品质不均一等突出问题,究其原因是采后成熟度对西梅干燥行为和品质产生显著影响:在西梅采后储存过程中,水溶性果胶(WSP)和螯合性果胶(CSP)的含量增加,而碱溶性果胶(NSP)和半纤维素(HC)的含量减少。WSP的分子量增加,而NSP的分子量减少,细胞壁变得更薄。

图3 采后成熟诱导细胞壁果胶变化进而影响西梅干燥特性及干制西梅糖分的示意图

图4 Food Chemistry发表文章

上述细胞壁多糖组分的演化显著影响了西梅的干燥特性,导致西梅的干燥时间呈现先减少后增加的趋势。有趣的是,通过研究西梅干燥过程中碳水化合物的演化规律,我们发现干燥过程中糖含量变化分为三个阶段,且与西梅的含水量密切相关。在采后成熟应激条件下,西梅的干燥行为存在显著差异,导致三个阶段的糖分变化反应时间不同,进而影响干制西梅的糖分含量(图 3)。

该研究揭示了采后成熟度对西梅干燥效率和品质的关键作用,为生产高质量干制品提供了科学依据和技术支持。该研究结果以《采后成熟过程中细胞壁果胶组成变化对西梅干燥特性的调控及其对干制西梅糖分含量的影响》(Transformation of cell wall pectin profile during postharvest ripening process alters drying behavior and regulates the sugar content of dried plums)为题发表在食品科学知名期刊Food Chemistry上 (图 4)。

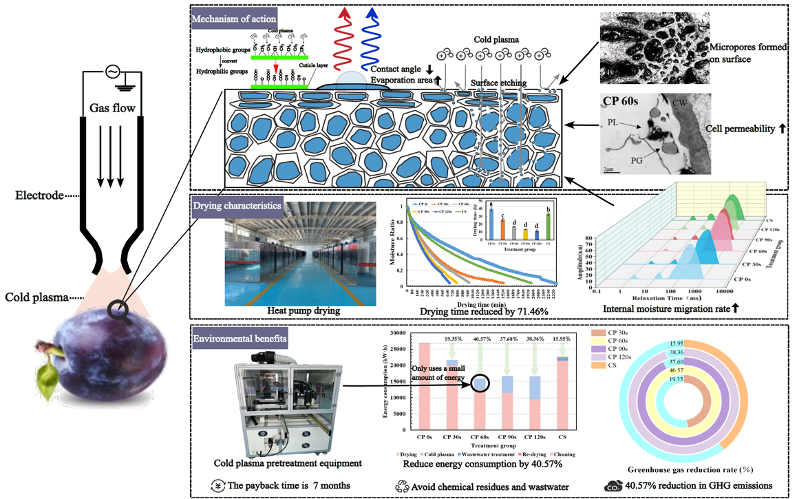

西梅表面有蜡质层覆盖,导致干燥过程耗时长、能耗高,传统的化学促干剂预处理会产生化学残留。针对该问题,研究探索了冷等离子体预处理技术(非热技术),以降低西梅表面蜡质层和果皮结构对水分迁移的阻碍,从而加快干燥速度、减少能源消耗和温室气体排放。

图5 冷等离子体对西梅表面与内部结构的影响及其对干燥特性与环境效益的作用

图6 Innovative Food Science & Emerging Technologies发表文章

研究结果表明,冷等离子体表面刻蚀使西梅表面形成微孔,并将表面化学基团从疏水型转变为亲水型,使细胞渗透性提高了40.97%,细胞壁刚度降低至0.38 MPa,结合水含量减少了42.02%。这些变化促进了水分迁移,并导致西梅内部水分空间分布更加均匀。实验室规模的测试数据显示干燥时间减少了71.46%。工厂规模的测试数据证实了冷等离子体技术的有效性和经济可行性,显示温室气体排放量减少了40.57%(图 5)。

该技术为农产品干燥提供了一种可持续且环保的物理预处理解决方案,展现出显著的工业应用潜力。该研究结果以《西梅滑动弧等离子预处理:一种可持续、环境友好型促干解决方案》(Gliding arc plasma pretreatment to plum: A sustainable and environmentally friendly solution to enhance drying efficiency)为题发表在领域知名期刊Innovative Food Science & Emerging Technologies上 (图 6)。

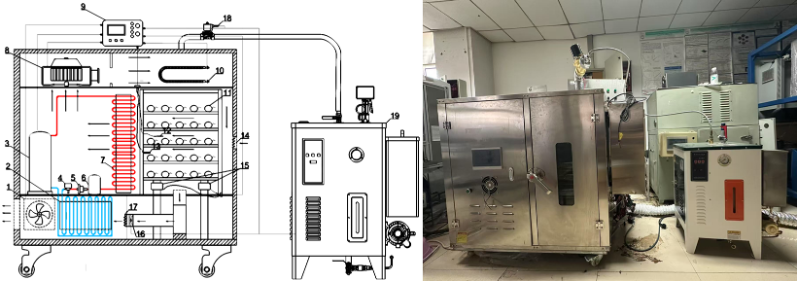

图7 热泵阶段降湿干燥机原理图及其实物图

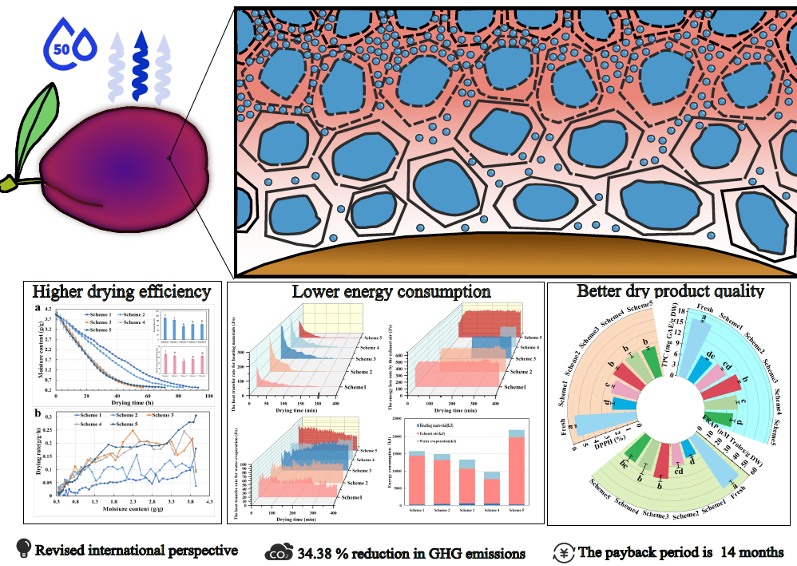

图8 阶段降湿干燥对西梅干燥特性、能耗以及品质的影响机制

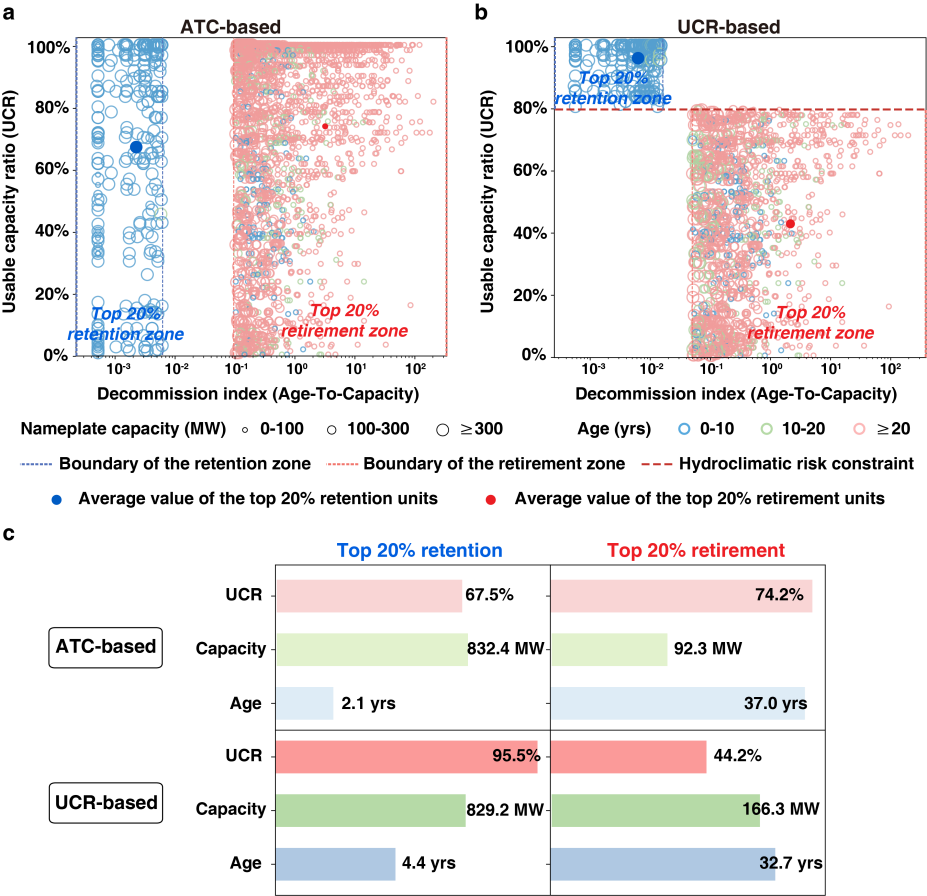

西梅果体相对较大,表面有蜡质层覆盖且高糖分,是最难以干燥的果品之一,存在干燥时间长、能耗高、品质差等问题,迫切需要寻求新的保质节能干燥技术。该研究深入解析了干燥介质相对湿度对西梅干燥动力学和能耗的影响,修正了降低湿度有助于增大干燥速率的传统观点,提出了基于温湿度调控的精准干燥理念并创制了热泵阶段降湿干燥机(图 7)。

研究表明,阶段性提高干燥介质的相对湿度(RH)可抑制西梅结壳并大幅度缩短干燥时间,这是因为在干燥初期,高相对湿度抑制了西梅表面的水分蒸发,并提高了西梅内部水分迁移速率。同时,高RH干燥介质具有高焓值,破坏了细胞膜和细胞壁,有助于水分迁移微孔通道的形成。这种方法减少了碳排放,缩短了投资回收期,并增加了干西梅的总酚含量和抗氧化活性。这些发现为开发绿色保质、节能低碳的干燥技术提供了启示。该研究结果以《阶段降湿改变西梅的超微结构和水分分布,改善了其干燥行为、品质特性、设备能效、环境和经济效益》(Step-down relative humidity improves plums drying behavior, quality attributes, and 3E (energy, environmental, economic) equipment performance by changing its ultrastructure and water distribution)为题,已被食品科学知名期刊Journal of Future Foods收录。

工学院在读博士生牛潇潇为上述论文的第一作者,我校“绿色智能干燥技术装备”青年科学家创新团队负责人肖红伟教授为上述论文的通讯作者,新疆维吾尔自治区农业科学院农业装备研究所王庆惠研究员为上述论文的共同通讯作者,上述系列研究得到了国家自然科学基金项目(No.32372014、32260616)和中国农业大学“2115人才支持计划”等项目的资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...