中国农业大学植保学院王晓丹教授团队在Cell子刊和JIPB封面连发两篇关于马铃薯寄主抗性高水平文章

文章导读

马铃薯免疫系统如何精准平衡“抗病”与“生长”?中国农大王晓丹团队最新研究揭晓关键“分子开关”!他们发现StBPA1蛋白能精细调控PRR免疫复合体激活,单点突变即可让马铃薯同时抵御青枯病和晚疫病,避免免疫过激导致的矮化。更惊人的是,NLR受体Rpi-blb1/RB仅需一个氨基酸改变(Ser347位点),就能扭转对致病疫霉的识别特异性,甚至突破病原菌的进化逃逸。这两项发表于Cell子刊与JIPB封面的突破,首次在PTI/ETI层面解析了马铃薯持久抗病的分子逻辑,为培育“少打农药、高产稳产”的超级品种提供精准靶点——读完你将掌握作物抗病育种的下一代密钥。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,植物保护学院王晓丹教授团队分别在Developmental Cell、Journal of Integrative Plant Biology(封面文章)杂志上在线发表研究论文StBPA1 attenuates surface receptor activation and finely regulates immune responses against bacterial and oomycete pathogens in potato和Solanum bulbocastanum nucleotide‐binding leucine‐rich repeat receptor evolution reveals functional variants and critical residues in Rpi-blb1/RB,揭示了核心免疫调控组分StBPA1抑制PRR激活精细调控马铃薯多种病原抗性的分子机制和NLR蛋白Rpi-blb1/RB单个氨基酸改变决定马铃薯对病原菌不同识别特异性的分子机理,在PTI和ETI层面为马铃薯寄主抗病性研究提供了新见解,为利用抗、感病基因进行马铃薯持久抗病性改造提供了新思路。

由模式识别受体(pattern recognition receptor,PRRs)介导的免疫复合体激活是PTI(pattern-triggered immunity)信号转导的关键步骤,必须被严格调控,其持续激活会引发免疫过激、打破植物免疫与生长的动态平衡。负调节因子介导的负反馈过程是维持植物免疫稳态所必需的,但负调节因子如何调控PRR免疫复合体激活并不清楚。马铃薯( Solanum tuberosum )是世界第四大粮食作物,易遭受多种病害侵袭,其中由致病疫霉( Phytophthora infestans )引起的晚疫病和雷尔氏菌( Ralstonia solanacearum )引起的青枯病最为严重。然而,马铃薯协调PTI信号激活对不同病原菌产生适当抗性的分子机制,目前仍知之甚少。

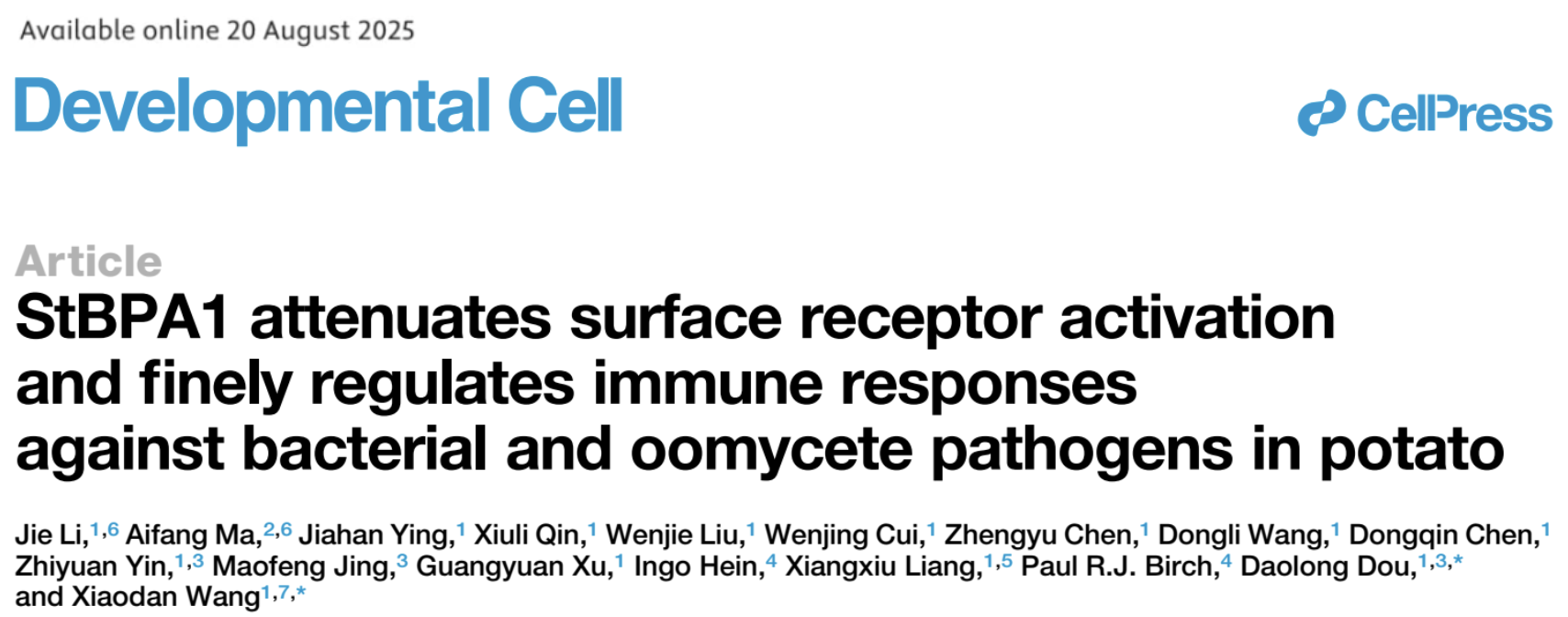

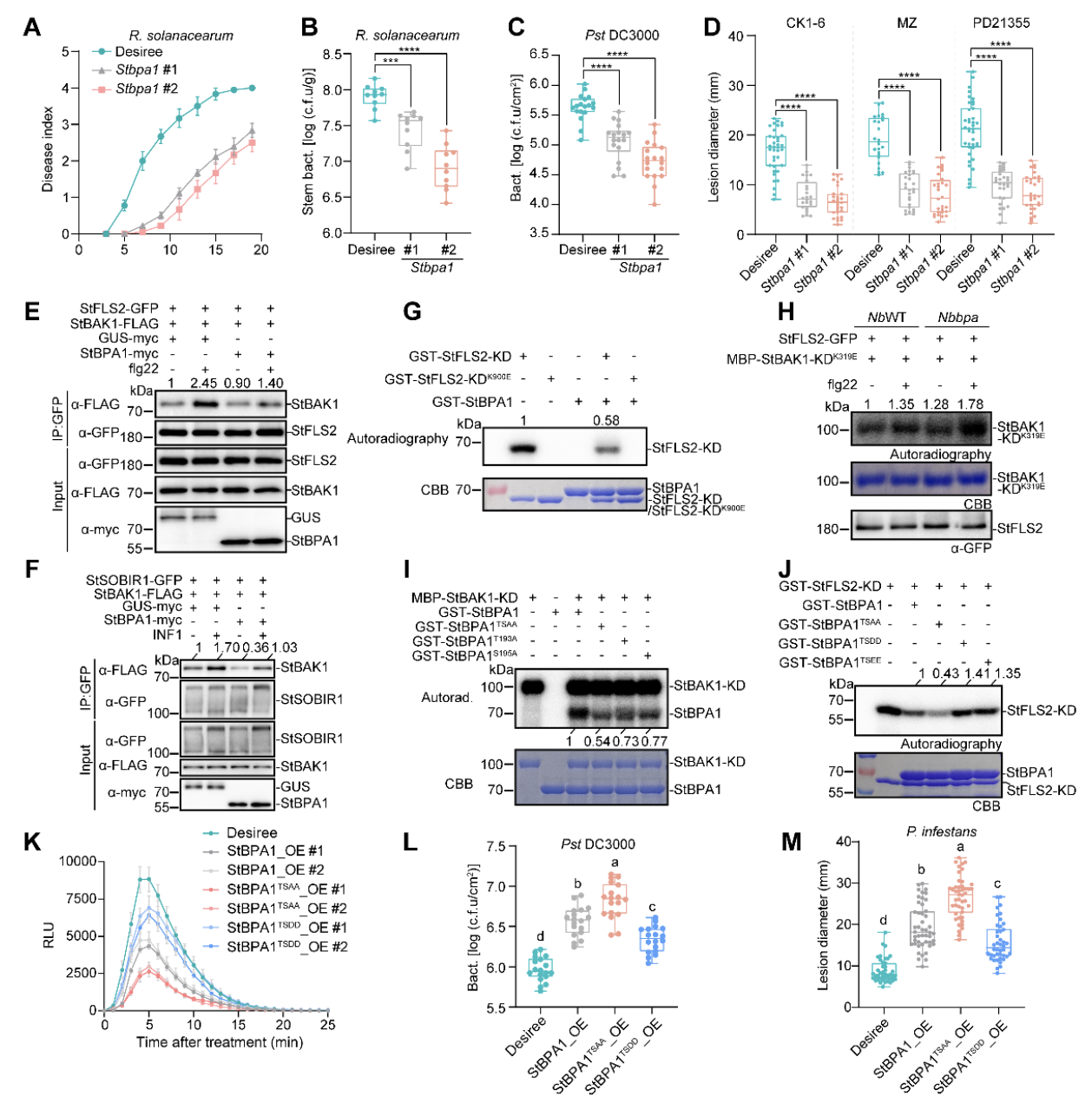

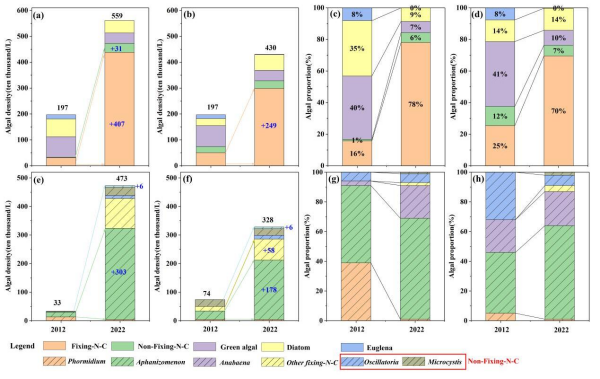

该团队发现StBPA1(binding partner of ACD11)是植物先天免疫的核心负调节因子,在马铃薯中敲除 StBPA1 增强了对细菌青枯菌、丁香假单胞菌DC3000和对卵菌致病疫霉的抗病性,提高了多种早期PTI反应(ROS、MAPK、防御基因表达等)水平,但伴随着不同程度的矮化表型。StBPA1能够结合细胞表面的免疫关键受体激酶StFLS2和StBAK1,并干扰StFLS2-StBAK1免疫复合体形成、强烈地抑制StFLS2的激酶活性,是PRR免疫信号激活的关键限速组分,防止免疫的自激活。而StBAK1通过磷酸化StBPA1T193/S195对抗其免疫抑制,并促进StBPA1与StFLS2解离、释放StFLS2激酶活性,进而提高马铃薯对细菌的免疫水平。与之类似地,StBPA1能够结合细胞表面的重要共受体StSOBIR1,抑制StSOBIR1-StBAK1免疫复合体形成,防止植物抗卵菌信号组成型激活。StBAK1通过磷酸化StBPA1T193/S195抑制其对致病疫霉的感病性,减弱StBPA1-StSOBIR1互作、促进免疫复合体形成,激活马铃薯防御卵菌免疫信号(图1)。该研究获得了一个保守的StBPA1-PRR免疫复合体调节模块,强调了StBPA1作为免疫“分子开关”,在精细调控马铃薯抗细菌和抗卵菌免疫信号、确保植物对不同病原菌做出适当的免疫反应中的重要功能(图2)。

图1 StBPA1抑制多重PRR激活,负调控马铃薯抗细菌、抗卵菌免疫

图2 StBPA1调节马铃薯抗病性和PTI的工作模型

王晓丹教授和窦道龙教授(南京农业大学)为共同通讯作者,我校博士研究生李洁(现入职植物保护学院博士后)和马爱芳博士后为该文共同第一作者。中国农业大学植物保护学院王冬立、陈东钦、徐光远、郭海龙等老师给予大力支持。南京农业大学植物保护学院景茂峰、尹志远;英国邓迪大学Paul Birch、Ingo Hein;华南农业大学梁祥修等老师对本研究的材料提供了帮助并给予重要指导。其他老师的帮助均在本文致谢中体现。该研究得到了国家自然科学基金项目(32372558)、国家重点研发项目(2023YFD1700700,2022YFD1400104)、中国农业大学2115人才工程等项目的资助。

马铃薯晚疫病抗性基因 Rpi-blb1/RB 编码CC-NB-LRR(CNL)类免疫受体,对致病疫霉呈现广谱、持久抗病性。Rpi-blb1/RB能够识别致病疫霉分泌的RXLR类效应蛋白IPI-O1,激活免疫反应。随着致病疫霉的不断变异,IPI-O家族效应蛋白IPI-O4不仅逃脱了Rpi-blb1/RB识别,还能够抑制Rpi-blb1/RB对IPI-O1的识别。然而,马铃薯中自然发生的 Rpi-blb1/RB 基因遗传多样性却很少受到关注,Rpi-blb1/RB如何发生适应性进化以应对效应蛋白的变异并不清楚。

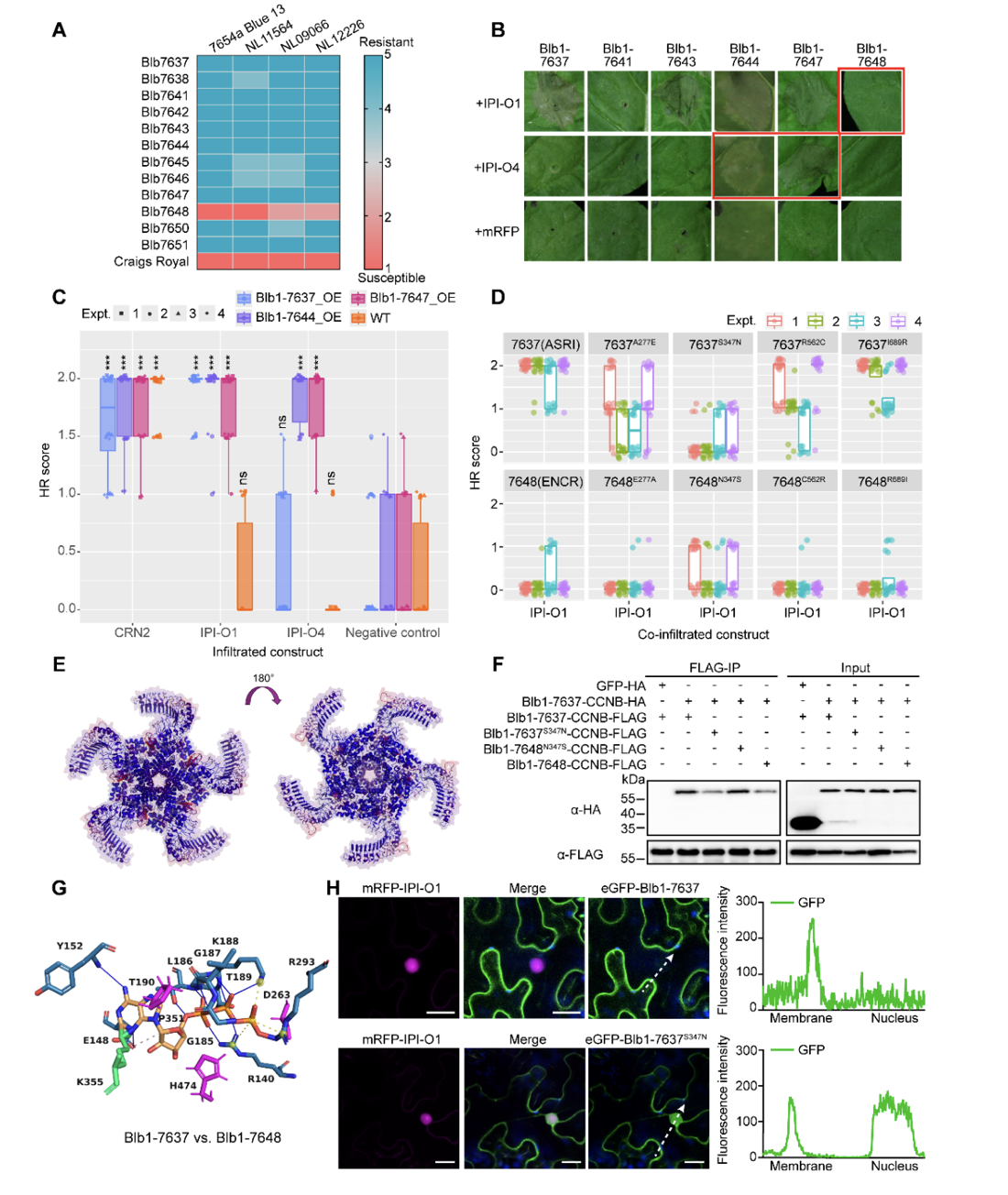

该团队通过收集12份 S. bulbocastanum 材料,进行致病疫霉抗病性鉴定发现其中11份材料呈现抗病,1份材料(Blb7648)呈现感病。利用抗性基因富集测序( R gene enrichment and sequencing, RenSeq)和诊断抗性基因富集测序(diagnostic Renseq, dRenSeq)技术分析 NLR (nucleotide-binding leucine-rich repeat)基因组成,其中 Rpi-blb1/RB 基因变异频率最高。通过基因克隆和功能分析,发现Blb1-7641和Blb1-7648丧失了抗病性和对IPI-O1的识别,Blb1-7637(野生型Rpi-blb1/RB)、Blb1-7643、Blb1-7644和Blb1-7647则保留了抗性功能。此外,Blb1-7644和Blb1-7647增加了对IPI-O4的识别,在转基因过表达植株中验证了识别特异性。随后,通过分析非功能性Rpi-blb1/RB变体(Blb1-7648),发现其NB-ARC(nucleotide binding)结构域中的Ser347位点对IPI-O1识别、ATP结合和CCNB结构域的自相互作至关重要。细胞生物学实验表明,Rpi-blb1/RB在IPI-O1存在时向细胞膜转移,而这种定位改变依赖于Ser347位点(图3)。这项研究对自然发生的Rpi-blb1/RB多态性进行了深入分析,为马铃薯NLR蛋白的进化及抗性机制提供了重要见解。

图3 野生马铃薯NLR免疫受体分析揭示Rpi-blb1/RB动态进化特征

中国农业大学植物保护学院为本文第一完成单位,王晓丹教授和英国詹姆士•哈顿研究所Ingo Hein教授为共同通讯作者,植物保护学院李洁博士和英国詹姆士•哈顿研究所Sophie Mantelin博士为该文共同第一作者。研究得到了国家自然科学基金-英国皇家科学学会中英牛顿基金(32061130211)、the Rural and Environment Science and Analytical Services Division of the Scottish Government through project JHI‐B1‐1 (BBSRC)、中国农业大学2115人才工程等项目的联合资助。该文章成功入选JIPB封面,将于2025年九月份出版发行。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...