文章导读

你是否想过,宇宙中最古老的“时钟”——白矮星,其冷却速度竟可能被一种元素悄然改写?南京大学孙建教授团队联合剑桥大学等机构,首次利用机器学习揭示氧在百亿大气压下的神秘相变路径,发现它在极端高压下竟比氦更擅长导热。这一颠覆性发现不仅破解了氧在白矮星中如何聚合的长期难题,还重新定义了我们对恒星演化的理解。当传统理论失效,AI与物理的碰撞,正揭开宇宙深处最隐秘的逻辑。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,南京大学物理学院孙建教授团队与南京大学深空探测科学与技术研究院倪冬冬教授以及剑桥大学Chris J. Pickard教授等人合作,利用机器学习力场首次描绘出氧元素在接近白矮星极端压强(百亿大气压,PPa)下的相变路径及熔化曲线。该研究揭示了氧元素在白矮星极端环境中比氦的热导率更高,为这类“宇宙时钟”的冷却演化提供了新启示。

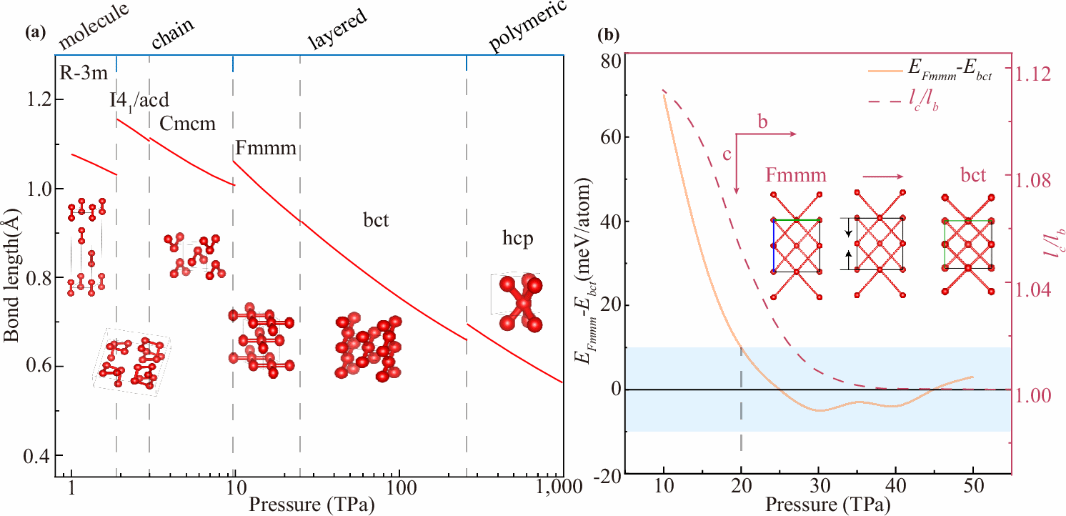

氧作为宇宙中丰度最高的元素之一,其在极端条件下的物质状态对于理解天体的形成和演化至关重要。早期实验研究表明,氧在约100 GPa左右逐渐转变为金属态【Phys. Rev. Lett. 74, 4690 (1995); Nature 393, 767 (1998); Phys. Rev. B 76, 064101 (2007)】。孙建教授等人早期通过第一性原理计算揭示,氧在TPa压强下从分子相转变为螺旋链状聚合结构,然后是层状正交相(空间群Fmmm),并且具有超导性【Phys. Rev. Lett. 108, 045503 (2012)】。Cogollo-Olivo等人【Phys. Rev. B 98, 094103 (2018)】补充计算了氧在1–10 TPa压强范围内的相边界。然而,上述研究表明,氧即使在10 TPa仍未完全聚合为三维网络结构,孤对电子的强排斥作用严重阻碍其深层聚合过程。当前研究面临双重挑战:一方面是在TPa及以上压力,采用更小截断半径赝势和更高能量截断导致的计算成本剧增;另一方面是传统力场无法准确描述物质在如此超高温高压条件下的动力学行为。这导致氧在超高压下的聚合路径与动力学性质长期存疑,尤其涉及白矮星等致密天体环境——其包层压力可达TPa甚至更高量级【Nature584, 51(2020)】。白矮星作为“宇宙时钟”,其冷却速率直接关联星系演化年龄估算【Astron. Astrophys. Rev. 27, 7 (2019)】,而近期星震学分析表明,部分白矮星实际氧含量远超理论预期【Nature 554, 73 (2018)】,氧包层与氦包层热输运性质的显著差异将深刻影响星球的冷却过程【Astron. Astrophys. Rev. 18, 471 (2010)】。

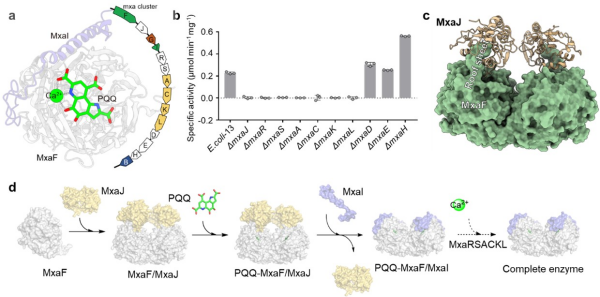

在本工作中,研究团队采用孙建课题组自主开发的机器学习与图论加速的晶体结构预测方法MAGUS【Natl Sci. Rev. 10, nwad128 (2023); Nature Computational Science, 5, 255 (2025)】结合NEP机器学习力场预测氧元素在高达1 PPa压强下的晶体结构。研究团队总结了单质氧的多步聚合过程,发现了bct相和一个三维聚合结构hcp相。

图1,单质氧在高压下从分子相到聚合相的转变过程,以及两种层状氧之间的转变过程

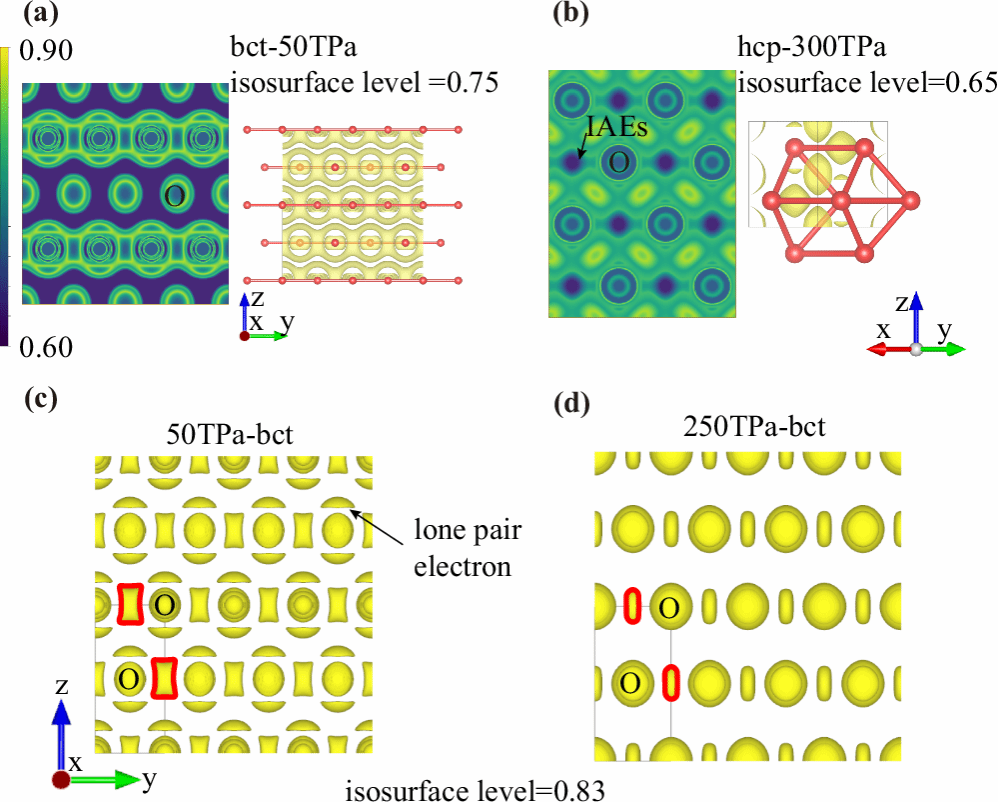

通过计算电子局域化函数(ELF),确定了bct相中持续高达248TPa的二维成键 ,随着压力的增加,氧的孤对电子逐渐消失,而键合软化,进而在更高压强下转变为hcp相。

图2,bct相和hcp相的电子局域函数

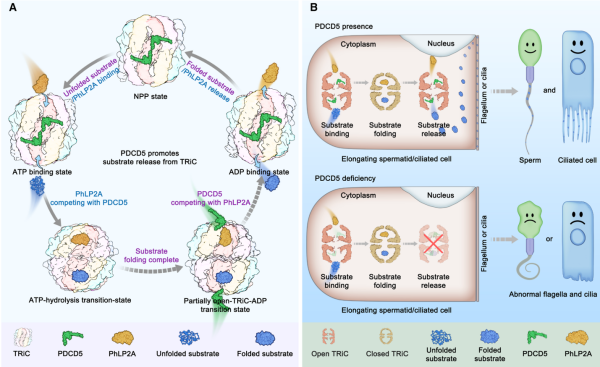

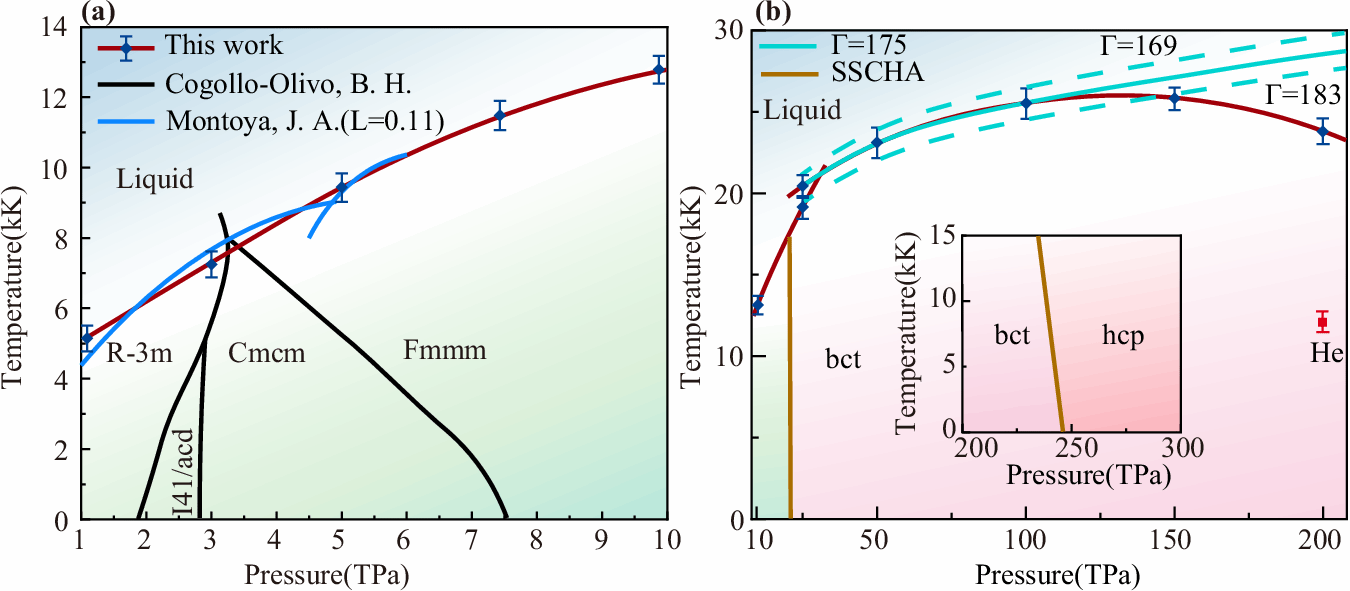

为了进一步探索这种电子结构对有限温度动力学行为的影响,研究团队利用孙建课题组与樊哲勇等人合作开发的GPUMD分子动力学软件包【J. Chem. Phys. 157, 114801 (2022)】通过两相方法计算了高达200TPa的氧的熔化曲线,并通过使用随机自洽简谐近似(SSCHA)方法确定bct和hcp相之间的相边界。与天文学中传统库仑耦合参数Γ估算白矮星熔点相比,本工作成功地揭示了bct相在100TPa以上的反常熔化。

图3,氧在1-200TPa下的熔化曲线及相边界

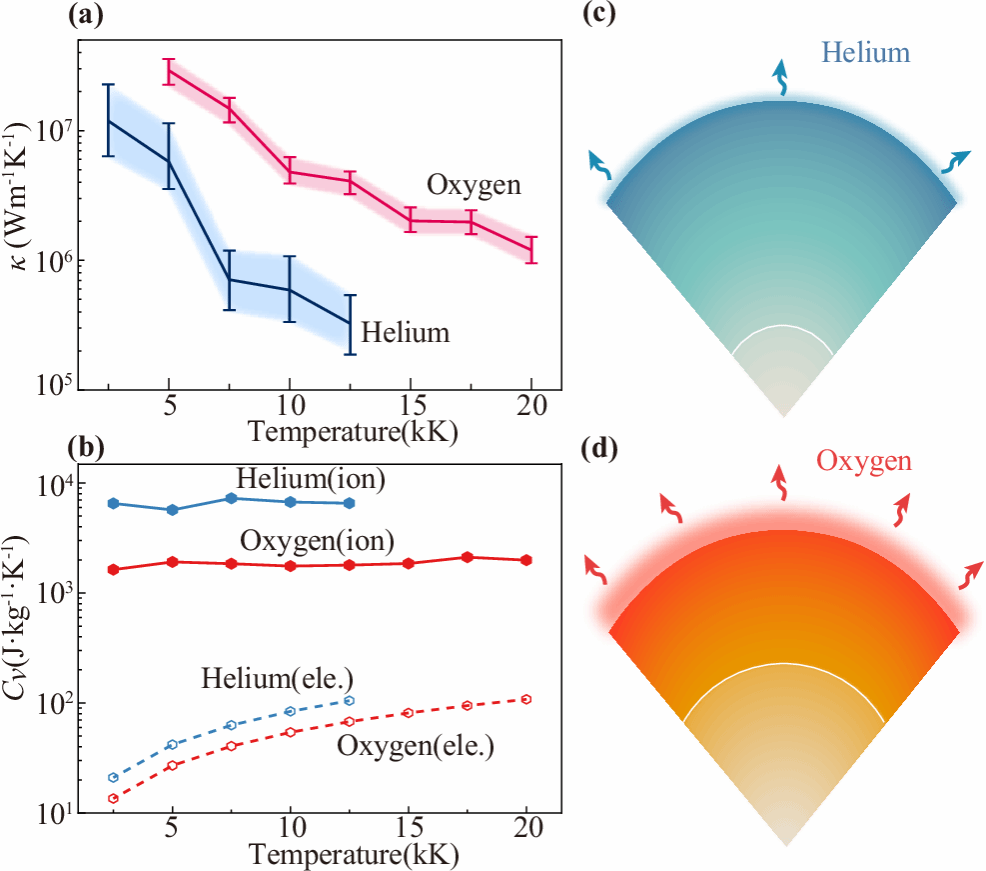

在此基础上,为了阐明这种氧包层对白矮星条件下热演化的影响,研究团队使用Kubo Greenwood方法计算了200TPa下氧和氦的热导率,并同时计算了等容比热容,发现在同等条件下氧包层相较于氦包层具有更高的热导率和更低的等容比热容,因此能够比氦包层更有效地传导和释放热量。

图4,同压强下氧和氦的电导率及等容比热容对比

相关研究成果以“Machine Learning simulations reveal oxygen’s phase diagram and thermal properties at conditions relevant to white dwarfs”为题,于近日发表在国际著名学术期刊《自然•通讯》上【Nat. Commun. 16, 5504 (2025).】。南京大学物理学院孙建课题组博士生王云龙和施九洋为该论文的共同第一作者;南京大学物理学院孙建教授,深空科学技术研究院倪冬冬教授,以及物理学院博士后丁驰为该论文的通讯作者。剑桥大学Chris J. Pickard教授,南京大学物理学院邢定钰院士和王慧田教授提供了重要指导,合作者还包括孙建教授课题组的博士后王俊杰、黄天衡,以及博士生梁智新。

该项研究得到了南京大学固体微结构物理全国重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心、江苏省物理科学研究中心的支持,得到了国家自然科学基金委重大项目、杰出青年基金项目、江苏省基础研究发展计划(省自然科学基金)、江苏省卓越博士后人才资助计划、国家资助博士后研究人员计划、南京大学人工智能与量子物理(AIQ)基金、中央高校基本科研业务费专项资金、南京大学AI for Science等项目的资助。相关计算工作主要在南京大学人工微结构科学与技术协同创新中心高性能计算中心、南京大学高性能计算中心等超级计算机上进行。(王云龙)

论文链接:

Yunlong Wang, Jiuyang Shi, Zhixin Liang, Tianheng Huang, Junjie Wang, Chi Ding*, Chris J. Pickard, Hui-Tian Wang, Dingyu Xing, Dongdong Ni* and Jian Sun*,”Machine Learning simulations reveal oxygen’s phase diagram and thermal properties at conditions relevant to white dwarfs”, Nat. Commun. 16, 5504 (2025).

https://doi.org/10.1038/s41467-025-61390-0

南京大学孙建课题组网站:https://sun.nju.edu.cn

本工作中使用的自主开发程序:

1. MAGUS

MAGUS是南京大学孙建教授课题组开发的机器学习和图论辅助的晶体结构搜索软件,支持三维晶体,二维晶体,分子晶体,表面重构,团簇,受限空间等体系的定组分和变组分搜索。支持VASP,CASTEP,ORCA,MTP,NEP,HotPP,DeepMD,GAP, MACE, CHGNET, GULP,LAMMPS,XTB,ASE等接口,便于扩展。 MAGUS已被用于研究多个体系,设计的新材料被实验合成,发表了多篇高水平学术论文(Nat. Phys./Nat. Comput. Sci./NC/PRL/PRX/NSR/Sci. Bull.等)。

MAGUS介绍:https://gitlab.com/bigd4/magus

MAGUS注册:https://www.wjx.top/vm/m5eWS0X.aspx

2. GPUMD

GPUMD是一款由渤海大学樊哲勇教授主导开发的机器学习力场拟合与通用分子动力学模拟的软件。近年来,南京大学孙建教授课题组深入参与了GPUMD的开发,为其增添了诸多基础与高级模拟功能。GPUMD在多个研究领域表现出卓越的应用价值,涵盖热输运、力学性质、结构相变、冲击模拟、离子输运、光谱计算、原子核量子效应、催化、腐蚀、辐照损伤及受限体系等课题,助力发表了大量高水平学术论文。

GPUMD 网站:https://gpumd.org/

GPUMD源代码:https://github.com/brucefan1983/GPUMD

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...