研究发现大质量恒星形成中的碎裂双模式和多尺度动态物质吸积图景新证据

文章导读

大质量恒星如何从宇宙尘埃中诞生?最新研究颠覆传统认知!利用ALMA望远镜高分辨率观测,科学家首次在I18308恒星形成区捕捉到碎裂双模式:丝状结构呈现湍流主导的柱状碎裂,而中心hub团块则显示引力主导的类球状碎裂,挑战了单一碎裂模型的主流理论。这一发现不仅为多尺度动态物质吸积图景提供新证据——低质量星前核通过引力坍缩和物质吸积“成长”为高质量恒星,还开辟了恒星形成研究新方向。发表于《天文学与天体物理学》,国际合作团队揭示的教科书式案例,将重塑我们对宇宙演化的理解。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,由中国科学院上海天文台、云南大学和日本国立天文台等科研团队主导,联合日本、墨西哥、美国、德国和智利等国家以及中国台湾的科研人员,利用阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA)的高分辨率观测数据,揭示了枢纽-丝状系统(HFS)分子云中存在的碎裂双模式和多尺度动态物质吸积现象,为大质量恒星形成机制提供了新证据。

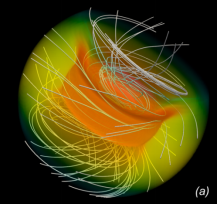

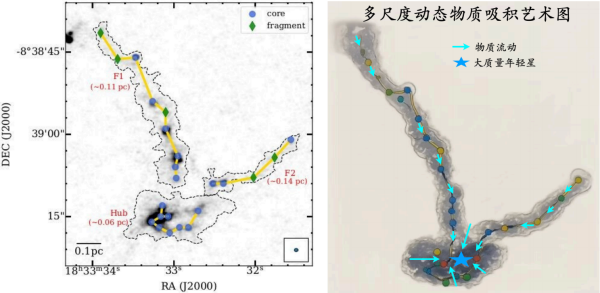

研究团队利用国际最先进的(亚)毫米干涉阵望远镜ALMA,在1.3mm波段以约3000天文单位的空间分辨率,对观测目标I18308这例具有HFS形态特征的大质量恒星形成区进行了精细刻画。研究发现,该单个分子云中存在依赖空间尺度的两种不同碎裂模式,为目前鲜有的大质量恒星形成中的碎裂双模式候选提供了新的教科书式案例。HFS云中的丝状结构F1和F2表现为柱状碎裂模式,云核呈准周期性分布,其特征间距分别约为0.11和0.14 秒差距,该数值符合湍流主导的碎裂机制。然而,位于HFS中心处的尺度更小的hub团块表现为类球状碎裂模式,云核特征间距约为0.06秒差距,符合引力主导的热金斯碎裂机制。这一发现为碎裂双模式提供了直接观测证据,对仅预言单一碎裂模式和碎裂机制的部分主流模型提出了观测新挑战,如整体引力坍缩模型,为恒星形成理论研究开辟了新方向。

研究在整个HFS云中未探测到30倍太阳质量以上的星前核,此外,研究还发现云核的质量和密度随演化阶段显著系统性增加趋势。这为多尺度动态物质吸积的大质量恒星形成图景提供了又一新的观测证据。研究团队认为,I18308目标区域中具有清晰的HFS形态为该图景提供了天然条件——hub处的低质量星前核通过金斯碎裂形成,经由引力坍缩过程形成中低质量原恒星,通过涉及丝状结构、团块和云核等多尺度物质吸积方式“成长”为最终的大质量恒星。

8月6日,相关研究成果发表在《天文学与天体物理学》(Astronomy & Astrophysics)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、云南省基础研究计划、中国科学院战略性先导科技专项、上海市自然科学基金等的支持。

左:目标区域I18308中的HFS形态结构特征以及云核间距的分布。该HFS分子云由两条独立丝状结构和中心hub团块构成。右:多尺度动态物质吸积艺术图。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...