中山大学张潇悦课题组发展极性与分子构象耦合关系的纳尺度表征新方法

文章导读

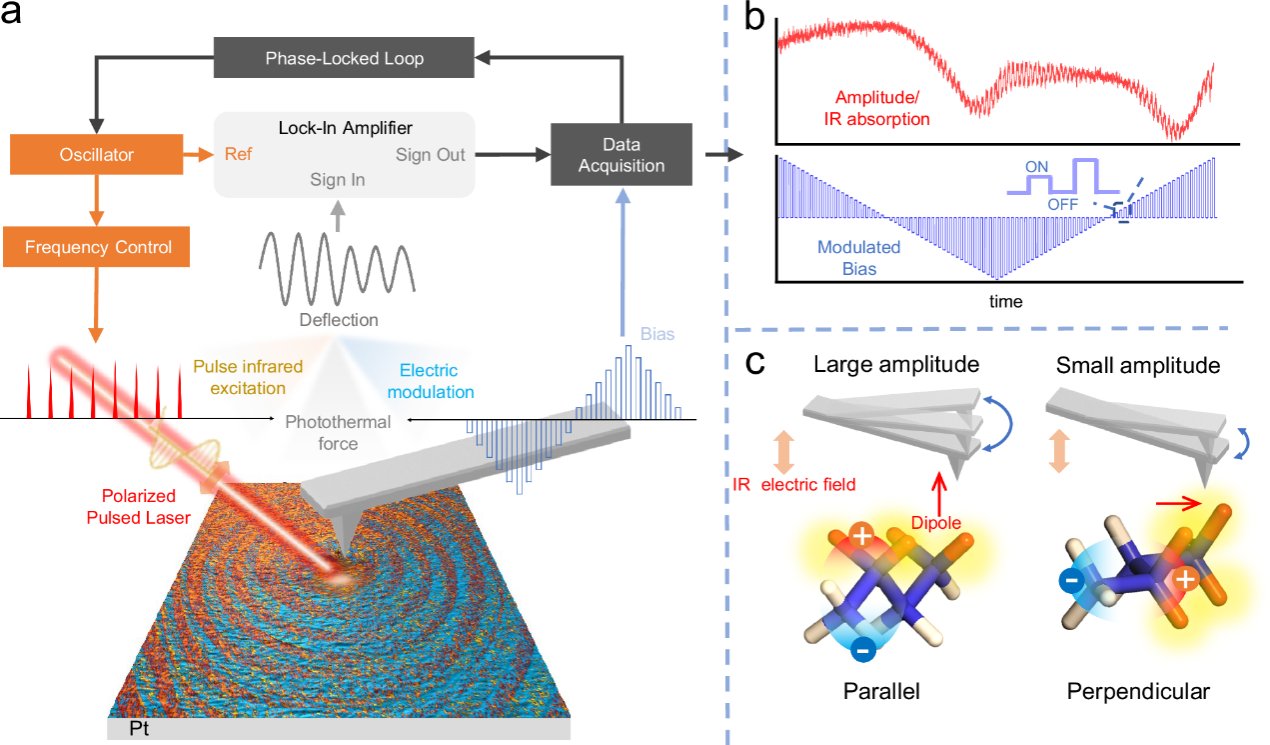

纳米尺度下,分子的极性舞蹈如何被“看见”?中山大学张潇悦课题组在《自然·通讯》重磅推出ePTFM技术——电控光热力显微镜,首次实现对有机极性基团取向与构象的精准捕获。它破解了困扰学界多年的力-电-化多场耦合难题:当电场驱动极化翻转时,分子键的微妙变化不再隐匿。这项突破让柔性电子、能量收集材料的设计从“盲调”走向精准调控,直接赋能新一代智能器件研发。想掌握从分子层面革新材料性能的密钥?这篇颠覆性研究将彻底改变你的认知。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

(通讯员姚松佑)近日,中山大学物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室张潇悦副教授课题组提出了一种电控光热力显微镜技术(Electrically Modulated Photothermal Force Microscopy, ePTFM),其在纳米尺度上实现了极性演化过程中有机极性基团和极性键取向、构象的特异性表征,可有效研究电驱动下极化与化学结构演变的耦合关系。相关研究成果发表于《自然·通讯》。

具有压电/铁电性的极性聚合物因其独特的力、电特性,在能量收集、传感、驱动及柔性电子等前沿领域展现出巨大潜力与应用价值。然而,这类材料的核心力学行为与电学响应与其内在的化学结构,特别是极性基团和极性键的空间排布与有序度,存在着深刻的耦合关系。这种力-电-化多场耦合机制,一方面极大地拓展了材料性能的可设计性与调控维度,为创造新一代智能材料提供了丰富可能;另一方面,也构成了研究中的核心难点。要真正理解并精准调控极性聚合物性能,亟需在纳米甚至分子尺度上同步解析极性微区结构与特定化学键/基团构象的动态关联。

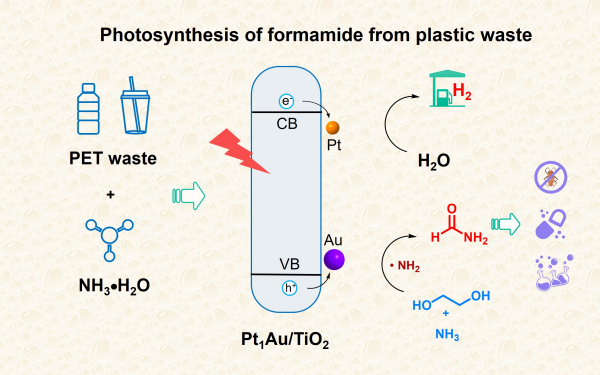

针对上述挑战,研究人员通过结合原位电学调制、线偏振红外激励和原子力探针测量,成功实现了纳米尺度上极性与特定化学键/基团构象的关联分析。运用该方法,本工作分别研究了edge-on和face-on型P(VDF-TrFE)极化翻转的结构机理。相信ePTFM 技术将为有机极性材料的力-电-化多场耦合研究提供新的视角,对于深入理解并精准调控极性聚合物性能具有重要价值。

该工作由中山大学独立完成,物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室张潇悦副教授与郑跃教授为论文通讯作者,博士研究生姚松佑为论文第一作者。研究工作得到了国家自然科学基金、广东省磁电物性分析与器件重点实验室、广东省磁电物性基础学科研究中心和中山大学分析测试中心的大力支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...