中国农业大学土地学院廖人宽教授团队在合成DNA示踪技术应用于胶体迁移研究方面取得新进展

近日,中国农业大学土地科学与技术学院廖人宽教授团队在合成DNA示踪技术应用于胶体迁移研究方面取得重要进展。相关成果在美国化学会(ACS)旗下环境与生态领域旗舰期刊Environmental Science & Technology(Nature Index收录期刊)上发表封面文章 High-resolution characterization of the size exclusion effect on the transport of low-concentration mixed-size colloids in porous media using a synthetic DNA labeling method 。

胶体在地下水中的迁移行为对污染物的扩散具有重要影响。尺寸排阻效应(Size Exclusion Effect, SEE)会加速胶体及其相关污染物在多孔介质中的移动,是决定其在多孔介质中胶体迁移行为的关键机制。尤其在低浓度、多粒径胶体混合的复杂条件下,传统紫分光检测方法难以有效区分不同粒径胶体并实现高灵敏度定量检测,严重限制了对SEE机制的深入研究。

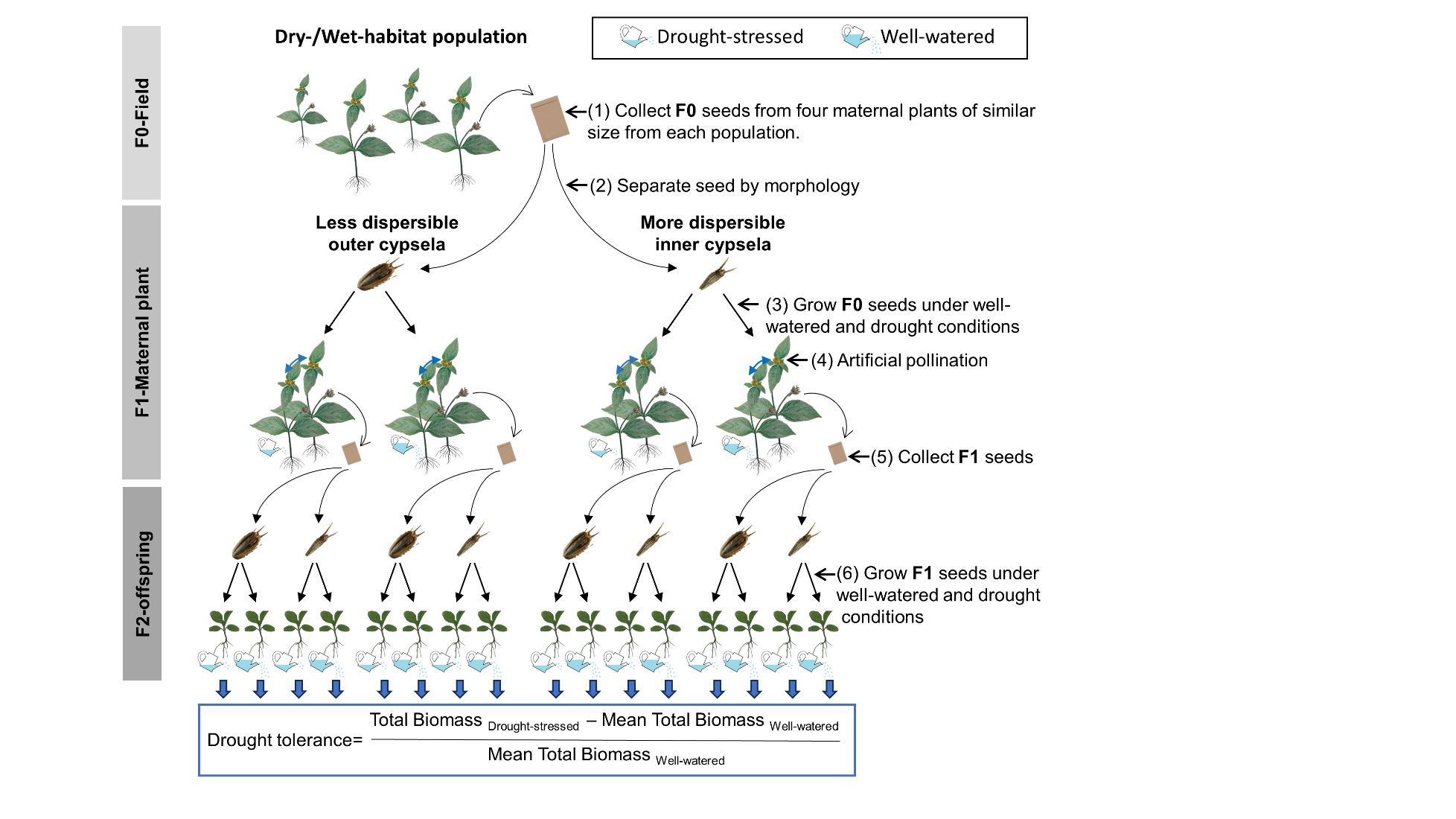

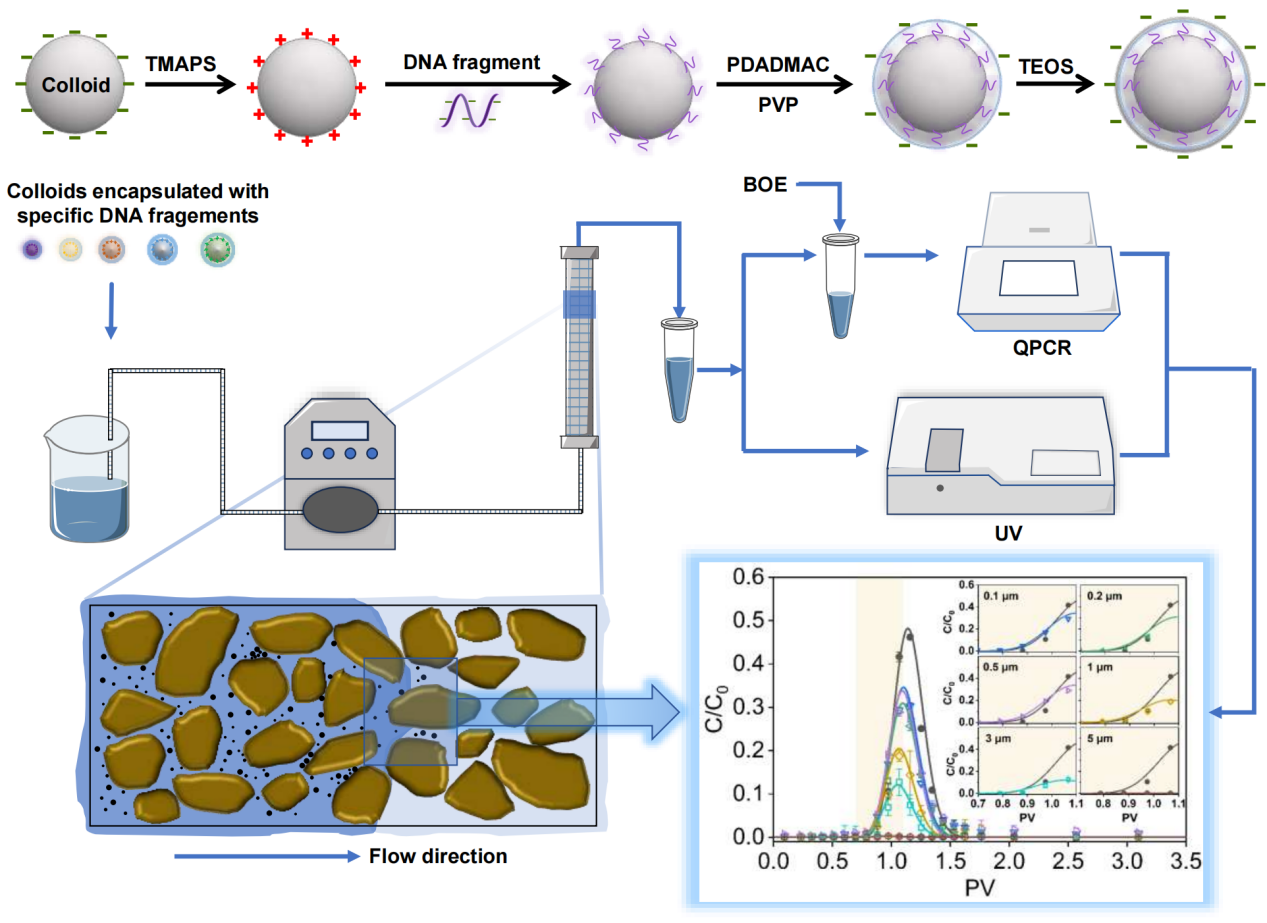

针对上述难题,该论文提出将多条特异性DNA片段封装于粒径为0.1、0.2、0.5、1.0和5.0 μm的二氧化硅胶体中,结合实时荧光定量PCR(qPCR)测试方法,实现对不同粒径胶体的精准区分与定量分析(图1)。

柱迁移试验示意图

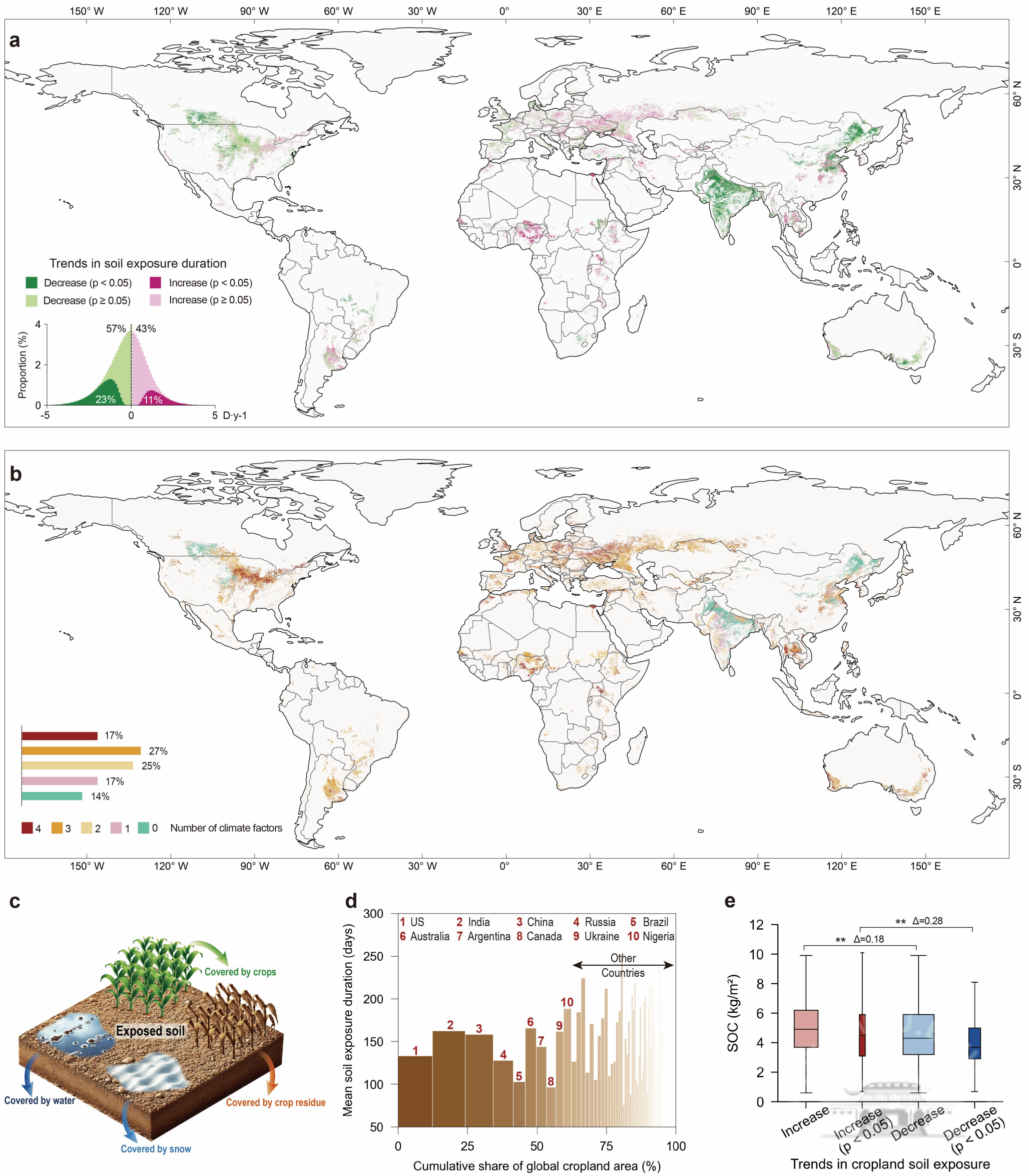

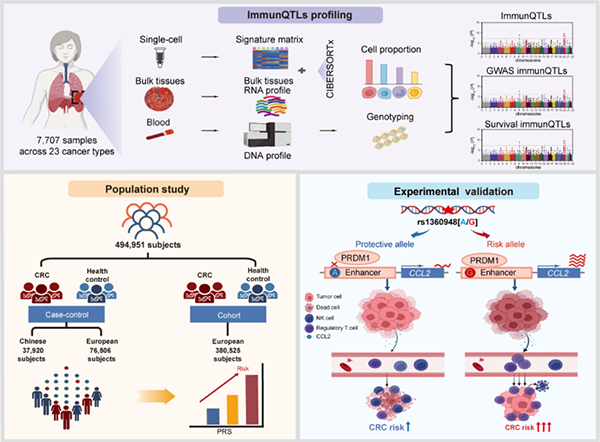

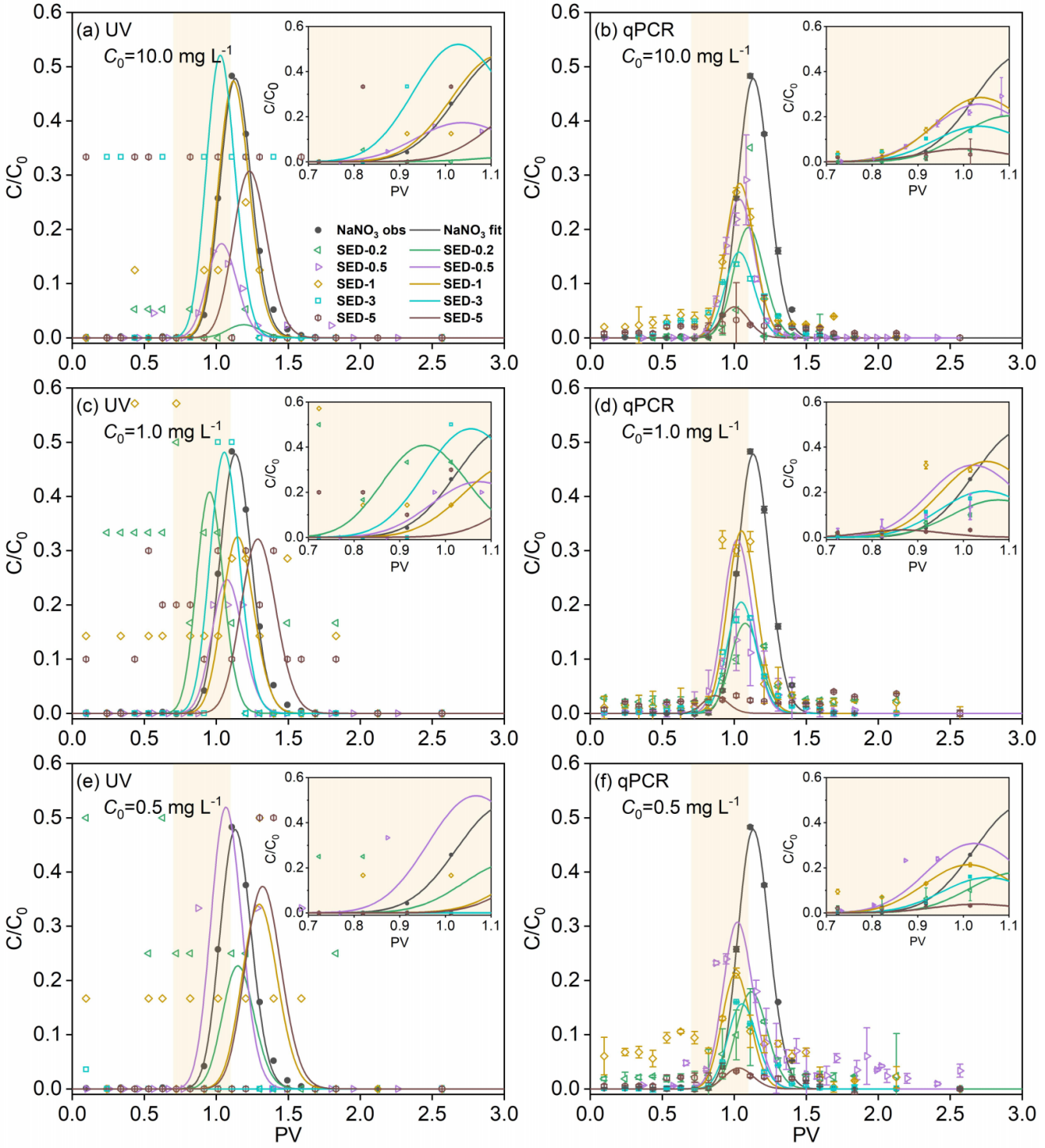

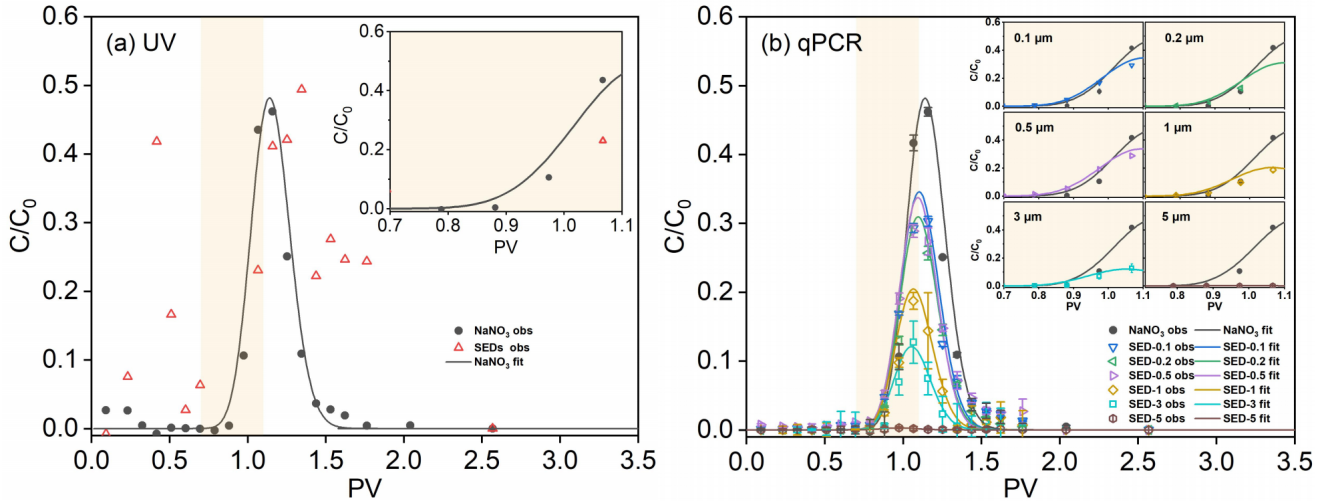

在单粒径和混合粒径条件下开展柱试验,结合Hydrus模型拟合胶体穿透曲线,量化SEE关键参数—“移动胶体无法进入的孔隙水饱和度”( γ ),首次实现了低浓度混合粒径胶体迁移行为的高分辨率定量表征。结果表明,合成DNA示踪技术大幅提高了胶体检测灵敏度,即使在浓度低至0.5-10 mg/L的情况下也能准确地检测胶体并区分其粒径(图2 和图3)。

不同浓度下单一粒径二氧化硅胶体的穿透曲线

(左为紫外分光UV测试结果,右为合成DNA标记结合qPCR测试结果)

不同粒径胶体在浓度为1mg/L时混合注入的穿透曲线

(左为紫外分光UV测试结果,右为合成DNA标记结合qPCR测试结果)

进一步分析表明,γ值与胶体直径之间存在幂函数关系,随着粒径增大,尺寸排阻效应显著增强。该研究不仅深化了对SEE机制的理解,也为地下水中多粒径胶体迁移规律的揭示提供了新手段。本研究成果展示了DNA示踪技术在复杂胶体体系高精度检测与迁移机理解析中的巨大潜力,为地下水污染机制研究和防控提供了新的理论与技术支持。

中国农业大学土地科学与技术学院博士研究生王常茜和硕士研究生段兆飞为共同第一作者,廖人宽教授为通讯作者,美国加州大学河滨分校Jirka Šimůnek教授和康奈尔大学Dan Luo教授为合作作者。该研究受国家自然科学基金面上项目和中国农业大学与康奈尔大学合作种子基金的联合资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...