研究发现东北黑土区耕地土壤有机质空间分布的多尺度影响因素

文章导读

黑土地为何如此肥沃?中科院团队最新研究揭秘东北粮仓的"养分密码"!通过多尺度分析发现:超过68%的耕地有机质含量突破30g/kg大关,其中流域尺度分布最均匀。更颠覆认知的是——气温和耕地类型竟是驱动有机质空间分布的核心因素,而降水、海拔等要素会因地貌产生非线性增强效应!该研究首次揭示网格尺度聚集性最强,并精准绘制出"高-高"、"低-低"聚集区域图谱,为黑土地量身定制"分区管理处方",让每寸沃土都获得精准养护。这项登上国际期刊的研究,正为守护中国粮仓命脉提供科学利器。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

耕地土壤有机质是维持土壤健康、提升生态系统服务能力以及促进全球碳循环的重要物质。关于我国东北黑土区耕地土壤有机质研究聚焦于单一尺度分析,缺乏系统性和全面性。目前,东北黑土区耕地土壤有机质空间分布的多尺度影响因素及其相互作用机制未获揭示。

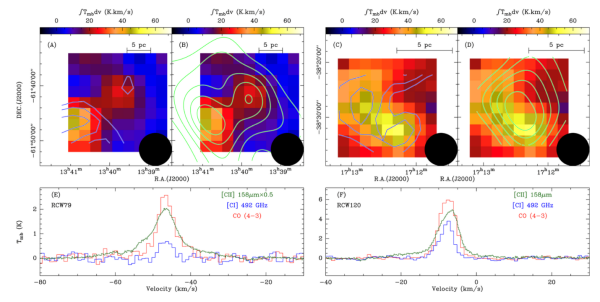

中国科学院东北地理与农业生态研究所助理研究员罗冲团队利用空间自相关技术、地理探测器和结构方程模型,探讨了东北黑土区耕地土壤有机质空间分布的多尺度影响因素。研究结合行政区尺度、流域尺度和网格尺度,揭示了不同尺度下东北黑土区耕地土壤有机质空间分布差异,为精准化土壤管理提供了科学依据。

研究发现,东北黑土区有机质含量大于30g/kg的耕地面积占比达68.31%,其中流域尺度的耕地土壤有机质空间分布较为均匀。同时,耕地土壤有机质含量的空间分布呈现显著的空间集中趋势。莫兰指数显示,耕地土壤有机质在网格尺度的空间聚集性最强,其次为流域尺度和行政区尺度,主要表现为“高-高”和“低-低”的聚集类型。进一步,分析发现,在多个尺度下,气温和耕地类型是驱动耕地土壤有机质空间分布的主要因素。同时,降水、海拔以及距离城市远近对耕地土壤有机质的影响具有显著的区域差异,且任何两个因素之间的相互作用多为非线性增强效应。

上述研究提出了差异化的土壤管理策略,有望助力东北黑土区耕地高效保护工作。同时,这一研究为科学制定土壤保护政策提供了理论支持。

近日,相关研究成果发表在Catena上。研究工作得到国家重点研发计划等的支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...