研究揭示猕猴前额叶皮层对有限工作记忆资源的灵活调配机制

文章导读

大脑容量有限,为何却能灵活应对海量信息?中国科学家最新研究揭示了前额叶皮层的惊人“调配术”:当记忆项目少时,神经元会为每个信息开辟独立“抽屉”;一旦任务加重,大脑并非盲目增援,而是巧妙“再利用”同一批神经元,让它们在保留旧信息和编码新信息间动态平衡。这项发表于《自然-通讯》的研究,首次从神经层面破解了工作记忆资源灵活分配的核心机制。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

11月24日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合上海交通大学、临港实验室,揭示了前额叶皮层在认知资源有限的条件下灵活分配并高效编码工作记忆信息的机制。

生活中,大脑总在处理各种信息,其容量有限,但仍能随时应变。那么,大脑如何在资源有限的情况下,实现高效而灵活的记忆运作?

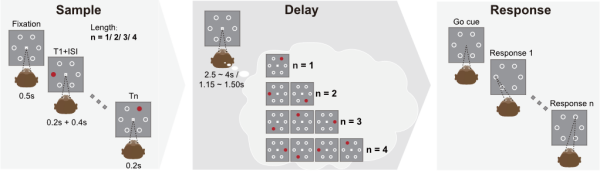

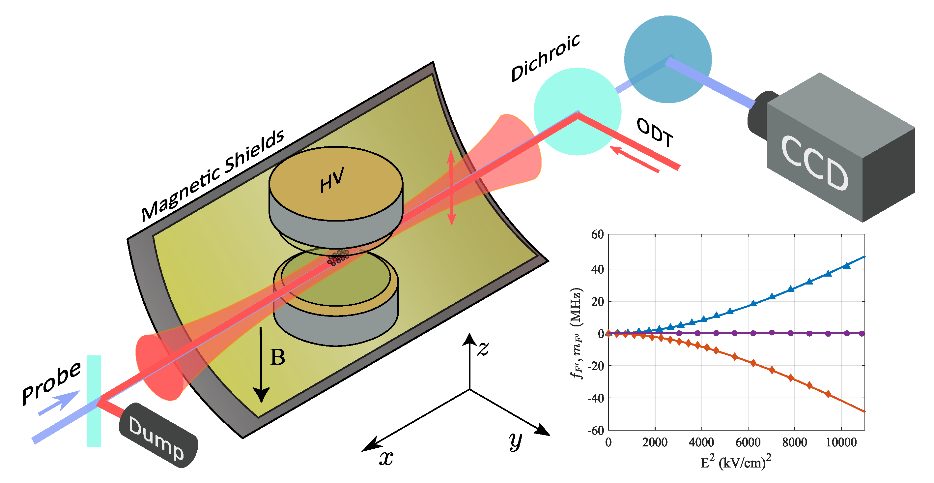

研究团队设计了可变长度的序列工作记忆任务。在每个试次中,猕猴需要依次记住1、2、3或4个依次闪现的空间位置,并按顺序报告。这一任务要求猕猴维持多个记忆项目,还要根据当下的记忆负荷动态地组织这些信息。

团队使用双光子成像和多通道电极阵列,在猕猴前额叶皮层记录大量神经元的活动。结果显示,当需要记住的项目较少时,神经元群体表征呈现出高分辨率、彼此分离的几何结构,如同整齐地把每个记忆项目放进单独的小抽屉;随着记忆项目增多,这些表征逐渐压缩并相互重叠,提示前额叶皮层内部正在进行资源共享与竞争。

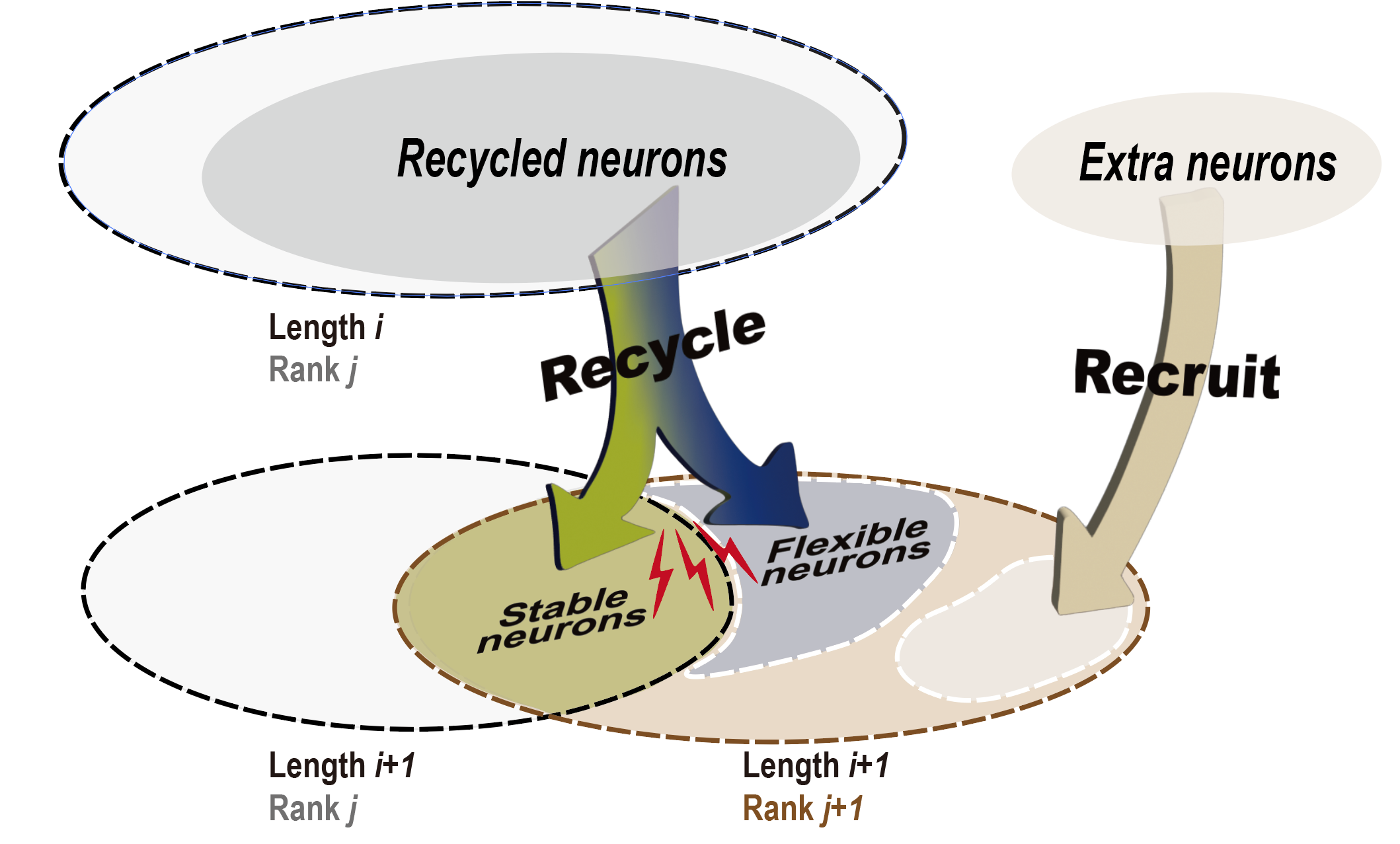

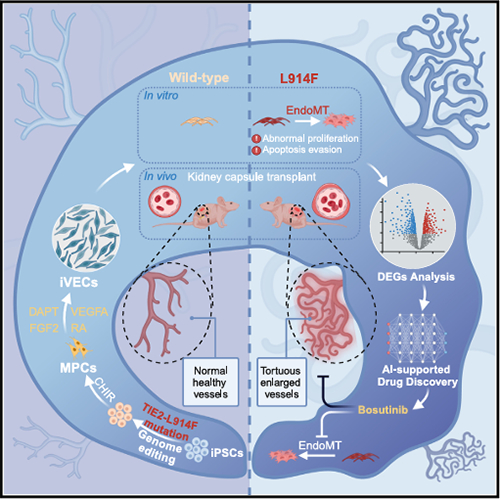

进一步的分析发现,当记忆负荷增加时,大脑并不是不断招募新的神经元,而是反复“再利用”已有的神经元。这些神经元既能稳定保留早先的信息,又能灵活调整去编码新的信息,并尽量减少不同记忆项目之间的干扰。随着需要记住的项目增多,这些神经元在保留旧信息、编码新信息以及减少信息间干扰之间进行权衡,体现了前额叶皮层对有限资源的主动调配。

这一研究揭示了前额叶皮层能够在认知资源受限的条件下,通过动态重组群体表征的几何结构,实现高效而可泛化的工作记忆编码,为理解工作记忆资源上限及其灵活调配机制提供了关键神经依据。

相关研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会和中国科学院等的支持。

长度可变的视觉空间位置序列记忆任务

当新项目进入工作记忆时,前额叶可通过两种方式分配资源——招募新的神经元、循环利用已有神经元。循环利用的神经元包括稳定型(绿,兼顾旧/新信息)和灵活型(蓝,从旧信息切换到新信息)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

作者发量看着就靠谱,支持!

这机制要是能用到AI上,效率肯定暴涨

能不能解释一下,信息重叠会不会导致记混?

原来前额叶是在“重复利用”神经元,不是招新,太卷了😂

所以是记不住是因为神经元太忙?🤔

这研究有点意思,像在看大脑怎么“整理抽屉”🧠

太厉害了,猕猴大脑居然这么聪明!