中高层大气风场探测研究获进展

文章导读

如何精准捕捉96公里高空的大气风场?中科院团队近日取得重大突破,他们研制出一种新型光学干涉仪,通过探测氧原子气辉光谱的多普勒频移,实现对中间层顶中性风场的精确测量。这项技术不仅通过创新材料组合大幅提升了环境稳定性,更在实测中展现出与激光探测高度一致的结果。这一进展将为大气模型优化和空间环境研究提供关键数据支撑。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

地球大气的中间层顶与低热层构成了重要区域,区域内的物理和化学过程受到源自低层大气与近地空间能量传输的影响。中性风在理解中层顶区域的动力学特性、物质输运机制及能量收支平衡等方面具有重要作用。同时,中性风场也是大气模型中的关键性参数。

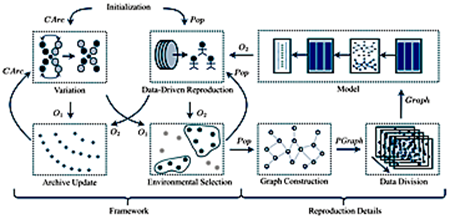

近日,中国科学院国家空间科学中心团队研制出基于非对称空间外差光谱技术的光学干涉仪。该干涉仪能够通过探测氧原子557.7nm气辉光谱的多普勒频移,实现对中间层顶约96km高度的中性大气风场的测量。

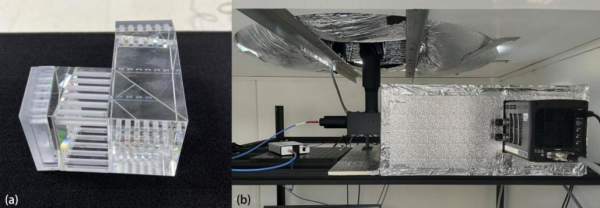

该光学干涉仪采用一体化集成设计,其光学元件由多种类型玻璃材料构成。团队通过科学设计并组合具有不同热膨胀系数的玻璃材料,降低了仪器对温度变化的敏感性,提升了其在复杂环境条件下大气风场探测的鲁棒性与稳定性。实验室测试结果表明,该干涉仪的空间频率和相位偏置与温度的敏感系数分别为−0.038 cm−1/°C和0.624 rad/°C。团队进一步通过搭建实验室测风标定系统,评估了干涉仪的测风能力。实验数据显示,在五十次测量中,风速反演误差范围被确定为−2 m/s至1.8 m/s。

为验证该新型仪器的测量有效性,团队对部署在漠河站的ASHS干涉仪和激光在中间层顶附近夜间开展的中性风探测结果进行对比分析。分析表明,两种不同探测系统的观测数据表现出一致性——经向风观测结果的皮尔逊相关系数达0.845,纬向风观测结果的皮尔逊相关系数为0.780。观测数据回归斜率小于1的现象,可能源于对不同高度层风场数据进行加权平均处理引入的观测偏差。

相关研究成果发表在Atmospheric Measurement Techniques上。研究工作得到国家自然科学基金和中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划等的支持。

(a)一体化ASHS干涉模块,(b)野外观测站的ASHS干涉仪配置

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

误差控制在±2m/s内,实验室数据靠谱吗?

国产科研越来越硬核了,支持!😊

这技术牛啊,96公里高空的风都能测准!