研究解析全球土壤水分40年动态与数据不确定性

文章导读

当全球最先进的23种土壤水分监测系统对同一地区的干湿状况给出截然相反的结论,我们该相信谁?中科院团队历时43年追踪发现:过去40年全球土壤呈现微弱变干趋势,但2010年后竟出现显著变湿信号。更惊人的是,热带地区数据误差可能高达41%!这项发表于《科学通报》的研究不仅揭开了隐藏在全球土壤水分数据背后的真相,更为气候预测和干旱预警提供了颠覆性的科学选择框架——原来我们一直用错了数据。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

土壤水分是连接全球水、能量和碳循环的关键变量,其精确监测对于气候预测、农业生产和灾害预警(尤其是在水资源极度敏感的干旱区)至关重要。然而,来自卫星遥感、陆面过程模型和再分析系统的海量数据集,因其算法和观测的差异,常常对同一地区的干湿状况给出相互矛盾的结论,严重制约了这些数据的科学应用。

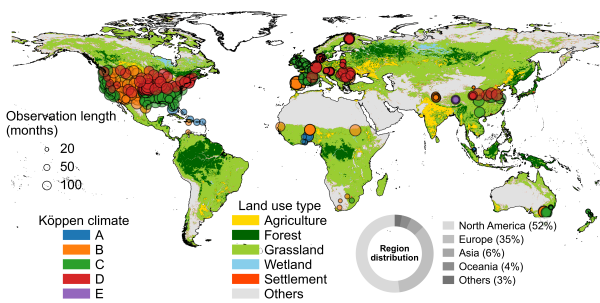

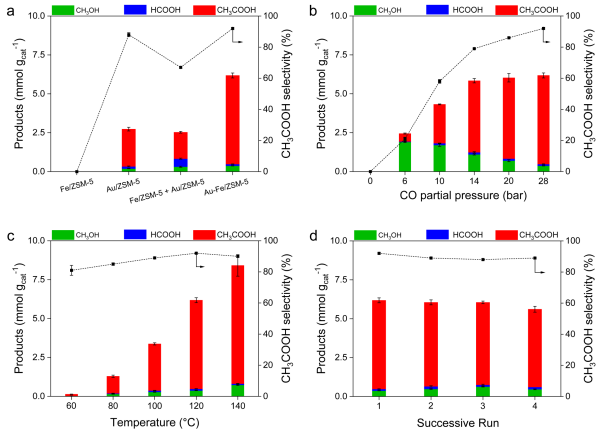

中国科学院新疆生态与地理研究所研究团队,系统评估了1980至2023年间23种全球主流土壤水分数据集,并利用国际土壤水分网络(ISMN)的992个地面观测站点作为验证基准。研究提出并实施了一套双重验证框架:不仅使用了全部站点进行常规评估,还筛选出483个位于高度均质地表的高代表性站点进行第二次精细评估,旨在精准剥离并定量揭示站点空间代表性误差对评估结果的关键影响。

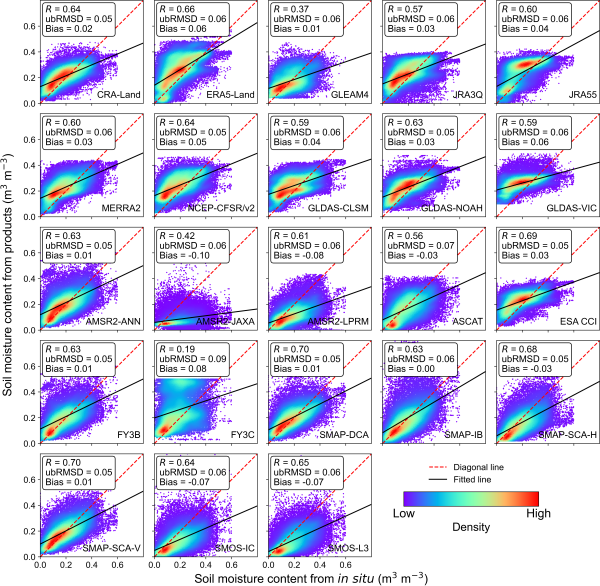

研究发现,全球土壤水分趋势呈现复杂的双重性:在1980年—2023年的长期尺度上,多数数据集呈现微弱的变干趋势(-4.30×10-4m3·m-3·a-1);但在2010年后,部分产品则显示出显著的变湿信号(7.17×10-4m3·m-3·a-1)。在性能评估方面,多数产品表现中等偏上,其中SMAP系列遥感产品在捕捉时间动态方面表现最优。研究最重要的发现是,空间代表性误差会严重掩盖产品的真实性能,在验证难度极大的热带地区,当切换到高代表性站点进行评估后,产品的平均相关系数(R)显著提升了0.41。然而,在干旱区,不同产品的性能表现出高度的分散性,表明当前在干旱环境下应用这些数据面临巨大挑战。

该研究定量揭示了站点空间代表性误差对全球土壤水分产品评估的关键影响,并系统阐明了各数据集在不同气候与土地利用场景下的优劣势。研究成果强调,未来全球土壤水分研究应摒弃单一或普适性的数据使用方式,转向基于本研究框架的、面向应用的精细化选择策略,这对于提升全球,特别是干旱区水文气候研究的可靠性提供了重要的科学基础。

相关研究结果以Global soil moisture dynamics since 1980: datasets biases, trends, and science-informed selection为题,发表在《科学通报》(Science Bulletin)上。研究工作得到中国科学院战略性先导科技专项等的支持。

研究采用的全球992个ISMN地面观测站点空间分布

土壤水分数据集与全球992个地面站点观测值的散点密度对比图

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

SMAP表现最好?难怪最近发了好多相关论文,追了!

数据矛盾这么严重,那以前的研究岂不是都得重新评估?🤔

这研究太硬核了,为干旱区农业打call!👍