文章导读

你是否想过,信息存储的下一次革命将如何突破速度与能耗的极限?南京大学缪峰团队联合多家高校,首次在范德华手性反铁磁材料CoTa3S6中实现全电控自翻转,无需外加磁场即可完成自旋信息的写入与读取。这一突破源于材料内部局域磁矩与巡游电子的协同作用,借助拓扑杂化能带实现自驱动翻转,颠覆传统多层异质结设计。实验结合角分辨光电子能谱、扫描隧道谱与微磁模拟,系统揭示了反铁磁序调控的新机制,为超快、高密度、低功耗自旋电子器件开辟了全新路径。这项发表于《物理评论快报》的研究,或将重新定义未来量子信息技术的底层逻辑。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

自旋电子学以前所未有的高效能、低功耗和高存储密度优势,成为后摩尔时代信息技术发展的关键方向。该技术不仅已在磁存储器等领域实现商业化,更在存内计算与类脑神经形态计算等前沿方向展现出突破“内存墙”及模拟生物神经元功能的巨大潜力。然而,随着器件尺度持续缩小与速度要求不断提升,传统铁磁材料在速度与集成度方面已难以满足发展需求。在此背景下,反铁磁材料凭借其皮秒级超快动力学和零杂散磁场的本征特性,为构建下一代高速、高密度自旋电子器件提供了全新可能。但与此同时,其核心序参量——奈尔矢量——难以被电场直接调控,这一基础物理难题构成了制约反铁磁材料走向实际应用的根本瓶颈。

近日,由南京大学、南京理工大学、浙江大学和上海科技大学等多个高校组成的合作团队在范德华的手性反铁磁材料CoTa3S6中首次实现了全电学自驱动反铁磁序翻转。进一步,团队揭示了该现象源于材料中局域磁矩与巡游电子之间的协同作用,并借助扫描隧道谱、角分辨光电子能谱和拓扑能斯特效应等多种实验手段,确立了基于拓扑杂化能带的自翻转新机制。本研究利用拓扑反铁磁材料自身作为内禀驱动源,成功实现了奈尔矢量的自驱动电控翻转与自旋信息读写一体化,突破了传统异质结架构的限制,为发展超快、高能效、高密度信息器件开辟了全新的技术路径。

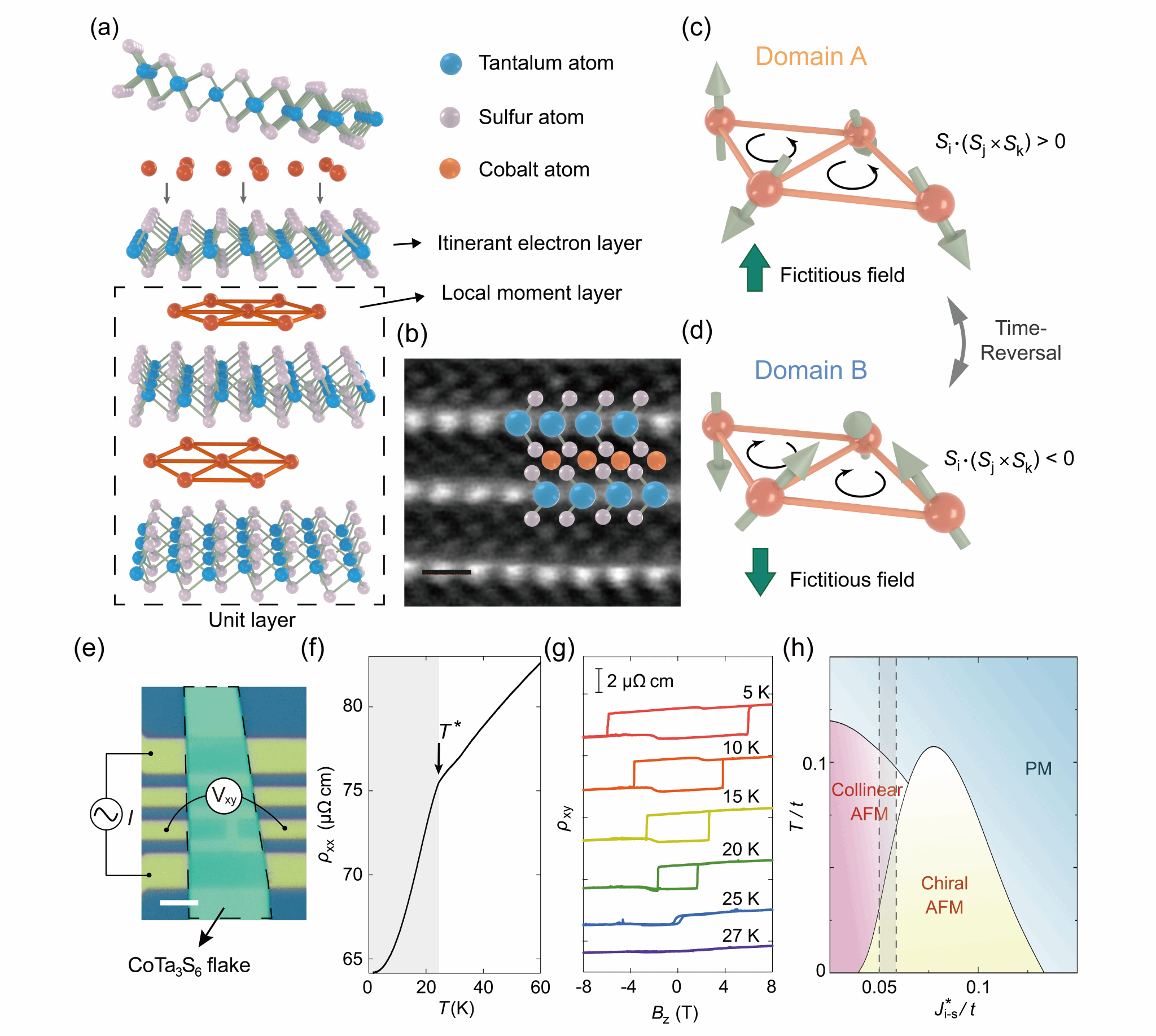

在这项工作中,研究团队首先通过化学气相传输法合成了高质量的新型范德华非共线反铁磁材料CoTa3S6,并发现其具有可产生拓扑霍尔效应的手性反铁磁序。该材料的晶体结构由交替堆叠的钴原子层(携带局域磁矩)和金属2H-TaS2层(提供巡游电子)构成(图1a)。高分辨率扫描透射电子显微镜(STEM)进一步确认了钴原子层具有原子级平整度(图1b)。钴原子的插层不仅打破了2H-TaS2原有的镜面对称和反演对称性,还诱导出非共线反铁磁序,形成具有手性特征的磁结构(图1c–d)。这种手性反铁磁序可产生等效赝磁场,进而引发自发的拓扑霍尔效应。为了验证该手性反铁磁序的存在,研究团队制备了多个霍尔器件,并系统测量了不同温度下的纵向电阻率(ρxx)和霍尔电阻率(ρxy)。结果显示,ρxx随温度降低近似线性下降,并在25 K以下呈现典型的费米液体行为(符合T2依赖关系),标志着CoTa3S6进入非共线反铁磁相(图1f)。与此同时,ρxy在低温下表现出清晰的矩形磁滞回线(图1g),与手性反铁磁序预期的拓扑霍尔效应一致。随着温度升高,该磁滞回线逐渐消失,进一步确认相变温度约为25 K。

图1. (a)CoTa3S6晶体结构的示意图。(b)CoTa3S6薄片的横截面高分辨STEM图像。比例尺为0.5 nm。(c–d)原子尺度下具有正、负标量手性的反铁磁序示意图(e)典型器件的光学图像。比例尺为4 μm。(f)纵向电阻率与温度的依赖关系。灰色区域表示体系处于手性反铁磁相。(g)不同温度下的霍尔电阻率随垂直磁场的磁滞回线。(h)基于紧束缚模型计算得到的磁相图,显示手性反铁磁相的出现。

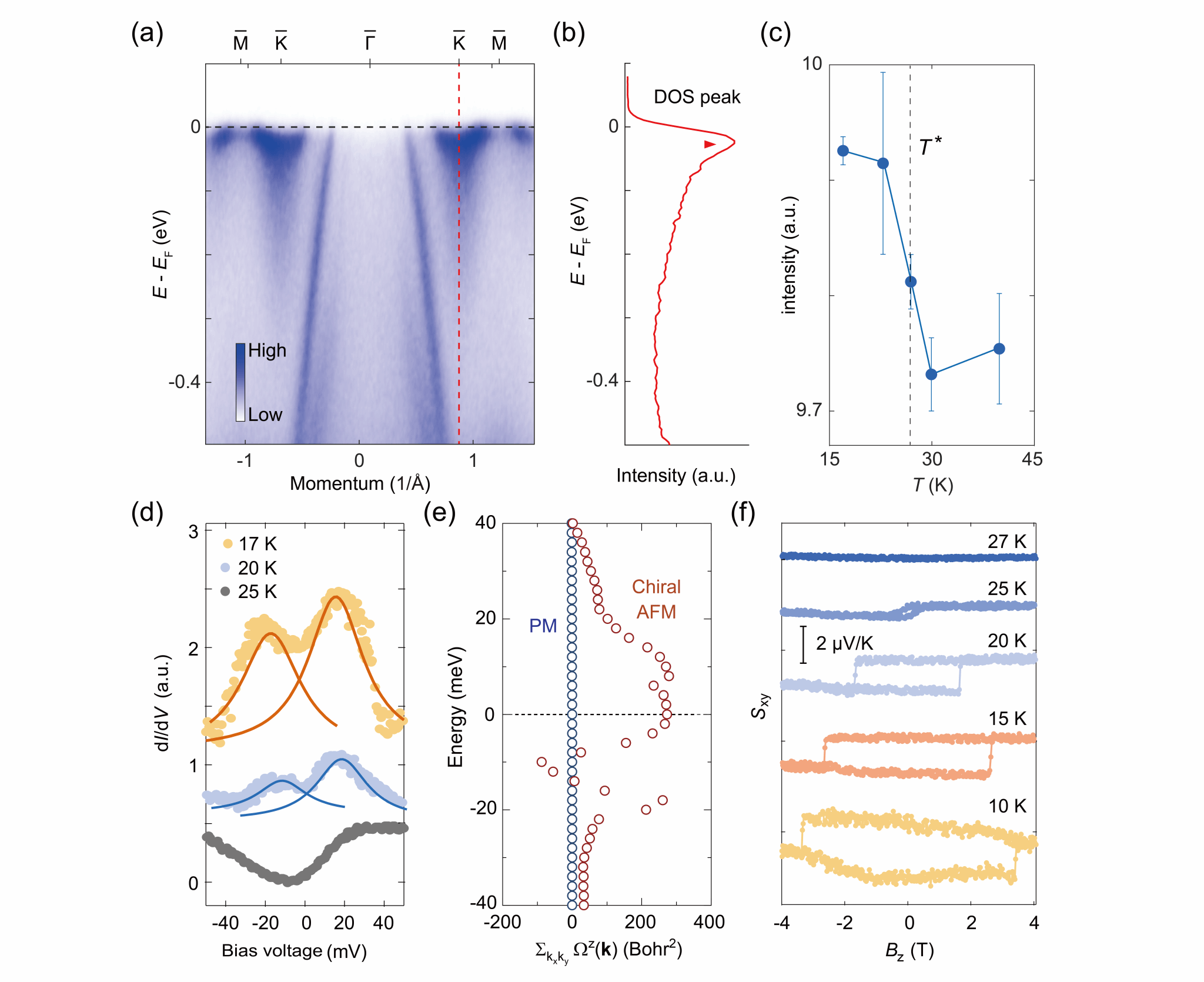

结合第一性原理计算,研究团队绘制了CoTa3S6的磁相图(图1h),揭示非共线反铁磁相的形成源自局域磁矩与巡游电子之间的相互作用。同时,角分辨光电子能谱和扫描隧道谱测量进一步支持上述机制。实验结果显示,在K点附近费米能级处的能带呈现平带特征(图2a),与理论预测的Co–Ta轨道杂化能带相符。此外,态密度分析进一步表明,K点附近的态密度峰随温度的降低而减弱,变化趋势与磁相变温度T*一致(图2b–c)。扫描隧道谱进一步揭示了由该相互作用诱导的杂化能带结构,其特征的对称dV/dI峰在低温下出现并随温度升高至约25 K时消失(图2d)。此外,费米面附近存在的杂化能带承载着显著的贝里曲率(图2e),其诱发的拓扑能斯特信号在低温下出现并于25 K消失(图2f),进一步确证了拓扑能带与磁相变之间的内在关联。以上结果表明,手性反铁磁序通过调控电子结构可诱导出自发拓扑霍尔和能斯特效应,为反铁磁态的高效电学读取提供了可行的技术路径。

图2. (a)CoTa3S6在温度为12.8 K下沿路径测量的角分辨光电子能谱图。黑色虚线代表费

能级。(b)对应(a)中红色虚线的态密度分布曲线。红色三角标记费米能级附近的态密度峰。(c)态密度峰强度的温度依赖性,表明在磁相变附近发生电子结构转变。(d)温度为17 K至25 K的dI/dV谱。为了清晰展示,谱图进行了垂直偏移。(e)顺磁相(PM)与手性反铁磁相(Chiral AFM)在动量空间积分贝里曲率随能量的变化。(f)不同温度下能斯特信号随磁场的变化关系。

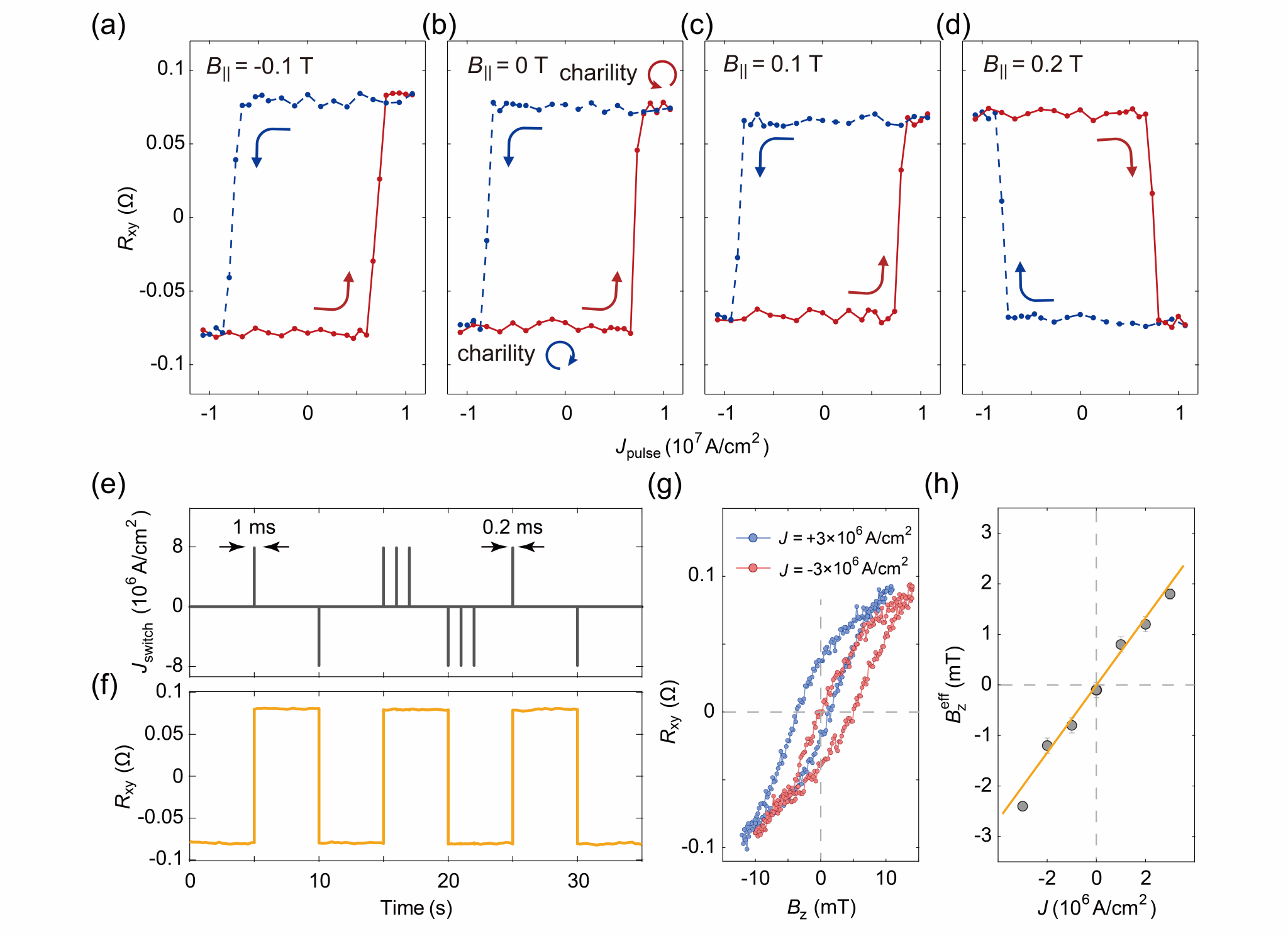

尤为关键的是,CoTa3S6中局域磁矩与巡游电子之间的强耦合机制,使得仅施加电流脉冲即可实现反铁磁态的电控写入。研究团队首先在不同外磁场(B||)条件下,观测到电流诱导手性反铁磁序的翻转行为(图3a–d)。进一步施加一系列电流脉冲,更实现了无磁场下手性反铁磁序的非易失、可逆翻转(图3e–f)。这些结果表明,CoTa3S6单晶可同时作为自旋转矩源和自旋信息载体,无需依赖传统多层结构,从而显著简化了自旋电子器件的构造,为高密度集成器件开辟了新路径。通过分析磁滞回线在直流电流作用下的偏移,研究团队进一步提取出电流诱导的有效场。图3g展示了正负直流电流下磁滞回线的变化情况:在+3×106 A/cm2的正向电流下,磁滞回线中心向负场方向偏移;而在–3×106 A/cm2的负向电流下,磁滞回线则向正场方向偏移。不同电流强度下的实验结果总结于图3h,显示从磁滞回线偏移提取出的有效场与所施加电流之间呈现近似线性关系。这些结果证实了电流可诱导产生垂直有效场,为实现无外磁场电控非共线反铁磁序奠定了实验基础。

图3. (a–d)温度为20K,在不同平行磁场B||下,施加200 μs电流脉冲诱导的磁序翻转。(e)通过一系列电流脉冲实现的确定性翻转。(f)使用5 μA的交流激励电流测量得到的霍尔电阻。(g)正向或负向直流电流下的磁滞回线,显示出电流极性依赖的回线偏移。(h)有效场与电流的线性关系,确认了磁序自翻转的自旋转矩起源。

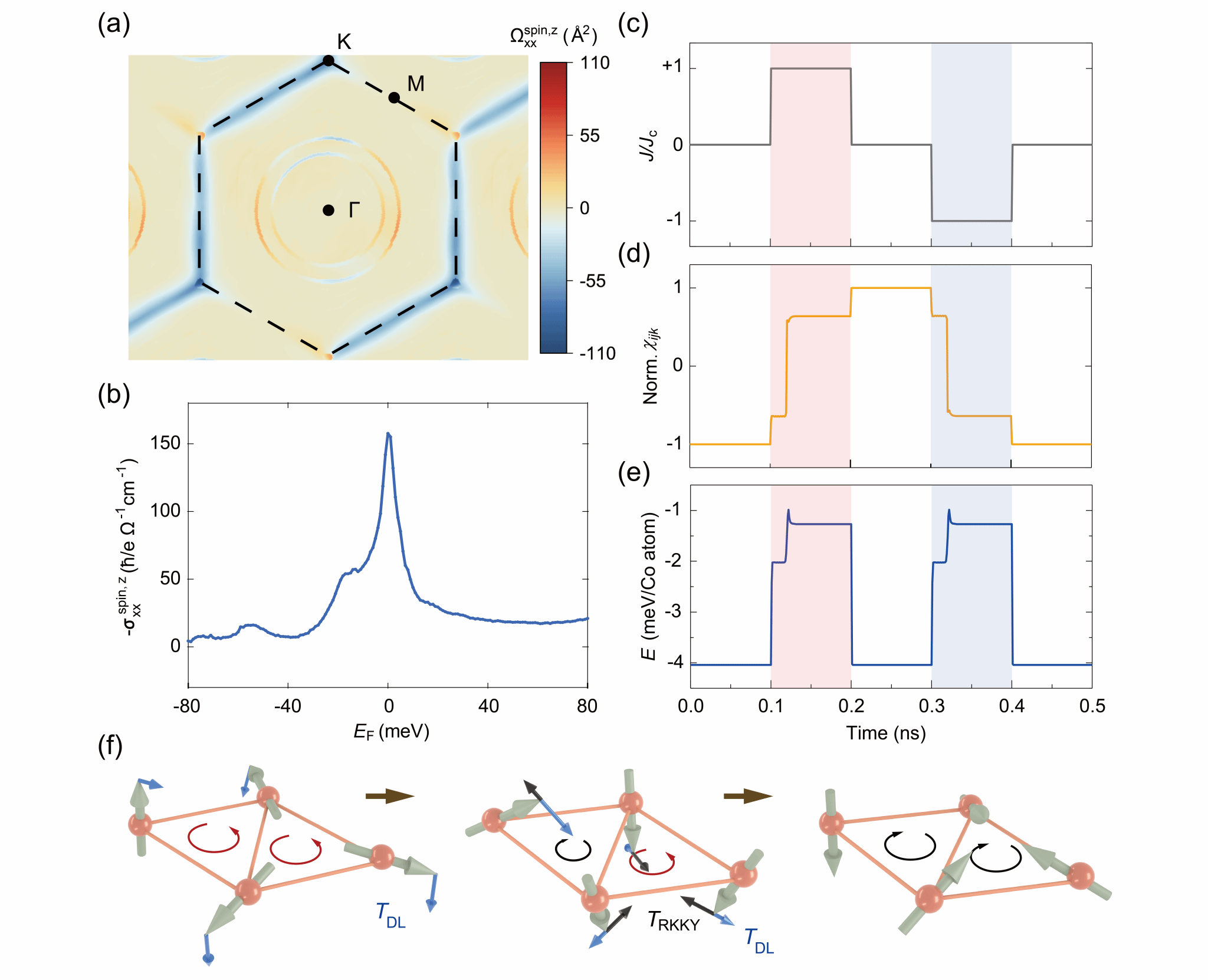

最后,研究团队深入探讨了电流驱动手性反铁磁序翻转的物理机制。在CoTa3S6中,镜面与反演对称性破缺可实现非常规的电荷–自旋转换过程,由此产生的自旋流作用于磁矩,从而驱动非共线反铁磁序的翻转。第一性原理计算表明,该电流驱动手性反铁磁序翻转的效应源于费米能级附近杂化能带中显著增强的自旋贝里曲率(图4a–b)。这一增强的自旋贝里曲率使得电流可诱导出具有垂直自旋极化的自旋流,进而在手性反铁磁磁矩上施加有效场,与实验观测结果一致。为进一步验证电流驱动手性反铁磁序翻转的机制,研究团队进行了原子尺度的微磁模拟(图4c–f),成功复现了实验中观测到的磁滞回线偏移行为。具体而言,电流驱动的手性自旋–轨道转矩首先驱动每个磁矩发生转动;随后,Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida(RKKY)交换相互作用驱动反铁磁序的集体旋转;最终,RKKY交换转矩与手性自旋–轨道转矩协同作用,实现了无需外部自旋源的反铁磁序电控自翻转(图4f)。上述研究结果不仅为自旋电子器件的微型化设计开辟了新路径,更为实现基于手性反铁磁材料的下一代超快、高能效和高密度量子信息技术奠定了理论与实验基础。

图4. (a)计算得到的CoTa3S6中动量分辨的自旋贝里曲率。颜色表示自旋贝里曲率的大小。(b)计算得到的自旋电导率随费米能级变化的函数,表明在杂化能带附近显著增强。(c)原子尺度自旋动力学模拟中的输入电流脉冲。(d)标量自旋手性的时间演化。(e)每个Co原子的总能量随时间的演化。(f)原子尺度手性反铁磁序翻转机制的示意图。

相关成果以“范德华手性反铁磁材料的全电学自翻转(All-electrical self-switching of van der Waals chiral antiferromagnet)”为题于2025年11月12日发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。南京大学物理学院博士后熊俊林、蒋家伟、副研究员崔艳威和上海科技大学的博士生高晗为该工作的共同第一作者,南京大学缪峰教授、南京理工大学/南京大学程斌教授、浙江大学杨洪新教授、上海科技大学柳仲楷教授和南京大学崔艳威副研究员为该工作的共同通讯作者。

该工作由浙江大学杨洪新教授-常凯院士团队提供理论支持,上海科技大学柳仲楷教授团队进行了Nano-ARPES测试,郑州大学程少博教授团队进行了STEM表征,中科院物理所吴克辉研究员团队提供了STM测试支持,美国Rutgers大学Sang-Wook Cheong课题组提供部分实验的样品。该研究还得到科技部重点研发计划项目、国家自然科学基金委优秀青年基金、国家自然科学基金委重点/面上项目、江苏省前沿引领技术基础研究重大项目、中科院先导B项目和中央高校基本科研业务费等项目的资助,以及固体微结构物理全国重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心和江苏省物理科学研究中心等单位的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1103/2vc9-t8qt

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

手性反铁磁+拓扑效应,这组合有点东西啊~

又是缪峰团队,自旋电子学领域真稳!

看半天没太懂,但感觉是重大突破,求科普!

全电控反铁磁翻转?以后内存是不是要起飞了🤔

这成果太硬核了!南大团队牛啊 👍