研究发现电场调控的负极界面相可提高锂电池快充性能

文章导读

锂电池快充为何总是瓶颈?中科院王雪锋团队重磅揭秘:电流密度竟能“指挥”负极界面相!研究发现,大电流下电解液优先双电子还原,形成细小无机颗粒紧密堆叠的SEI膜,为锂离子开辟晶界高速通道,迁移势垒骤降40%,快充性能飙升。这不仅颠覆“小电流才稳定”的常规认知,更提供可量产的界面设计新方案——告别充电焦虑,让电动车5分钟补能300公里成为可能。前沿突破已登顶刊,速览技术内核!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

锂离子电池应用主要归功于,其在电极-电解液界面处形成良好的钝化膜(又称固体电解质界面SEI膜),阻止了界面副反应。通常,SEI膜具有复杂的结构和成分,包含多种理化性质显著差异的有机与无机、结晶与非晶物种。在实际电池运行过程中,SEI膜的结构和成分动态演变,控制电池内部反应动力学和健康状态。因此,研究SEI膜的形成、生长与演化机制,对提升电池性能具有科学意义和应用价值。

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心特聘研究员王雪锋团队,聚焦电极-电解液界面动态演变过程,结合冷冻电镜技术和其他先进表征方法,揭示界面相在不同工况下的形成机制和演变过程。此前研究发现,降低温度导致电解液不彻底分解,在金属锂负极表面形成阻碍锂离子传输的富有机亚稳态SEI膜。因此,团队提出通过“低LUMO能级+极性基团”电解液设计策略,形成富无机SEI膜,来提高电池低温容量。

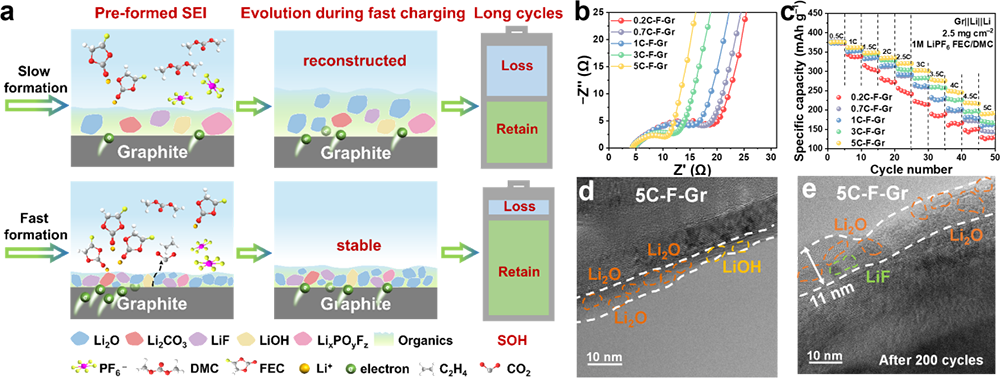

在上述工作的基础上,研究团队进一步探讨负极界面在不同电流密度下的形成与演变规律,发现电流密度会改变电解液中溶剂与锂盐的分解路径,即SEI膜形成路径。在小电流密度时,电解液优先发生单电子还原反应,形成富含有机物的SEI界面相;在大电流密度时,电解液优先发生双电子还原,形成富含无机物的SEI界面相。团队发现,无机物的形核与生长过程符合经典形核理论,且随着电流密度升高,生成的无机物数量增多、粒径减小。这些细小的无机颗粒在SEI膜内紧密堆叠且分布均匀,可为Li+提供丰富的晶界传输通道,降低Li+迁移势垒并提升其在界面的传输速率,提高电池的倍率性能。同时,致密结构可抑制电解液的持续分解,保障后续快速充电过程中SEI膜的动态稳定性。这种界面层能够增强界面离子传输,改善石墨负极的快充性能。

上述研究突破了常规认识,为高性能二次电池的界面设计和性能提升提供了新思路与实验依据。

近日,相关研究成果发表在ACS Energy Letters上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金及北京市自然科学基金的支持。

(a)电流密度衍生界面演变规律示意图,(b)界面离子传输阻抗,(c)不同化成制度下电极倍率性能,(d)快速化成界面结构,(e)快速化成界面演变结构

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...