文章导读

想用AI透视地球内部,却总被海量数据和庞大算力劝退?北大团队刚刚颠覆了传统!他们研发出全球首个物理感知AI层析成像系统,将全波形反演效率提升数万倍,同时保持惊人精度。这项突破不仅让"实时扫描"地球内部成为可能,更开创了从数据驱动到物理模型智能学习的新范式。想知道AI如何帮我们看清地核奥秘?这篇被NeurIPS收录的研究正在重新定义地球探测的未来。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,北京大学地球与空间科学学院讲席教授宋晓东和心理与认知科学学院/人工智能研究院助理教授朱毅鑫组成的研究团队,在全球地震层析成像及人工智能地球物理应用方面取得重要进展,成功研制出基于物理感知深度学习的全球结构全波形反演层析成像系统,相较传统方法实现数万倍计算加速的同时保持高精度成像效果。该研究成果以“GlobalTomo: A global dataset for physics-ML seismic wavefield modeling and FWI”为题,最近被人工智能领域顶级会议Neural Information Processing Systems(NeurIPS 2025)Dataset and Benchmark Track接收发表。

地球深部结构探测是地球科学的核心问题之一,对理解地球内部动力学过程、地震机制及资源分布具有重要意义。地球内部是人类直接观测的禁区,只能通过地震波传播来“透视”地球内部。全波形层析成像作为前沿的地球内部成像技术,能够利用地震波形的全部信息重建地球三维结构,但在全球尺度应用时面临巨大挑战:传统数值方法需要极其庞大的计算资源来精确模拟地震波在复杂地球介质中的传播过程,海量的反演参数空间使得优化求解异常困难,而不断增长的全球地震观测数据也对处理能力提出了更高要求。

要实现全球尺度的高效全波形反演,需要克服多方面技术难题:传统基于网格剖分的数值方法计算复杂度极高,单次全球地震波传播模拟往往需要数小时甚至数天,使得成千上万次正演计算的反演过程在实际中难以实现;全球地震数据的多样性和复杂性要求反演方法具备强大的泛化能力,而传统方法在处理不同震源位置、地球结构模型时往往需要重复进行耗时的数值计算;地震波传播涉及弹性波动力学在复杂的地球介质传播过程,如何在保证物理约束的前提下实现高效计算,一直是该领域的核心挑战。

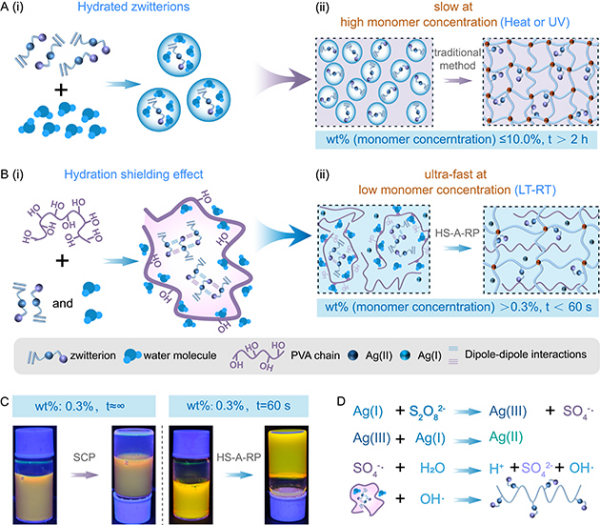

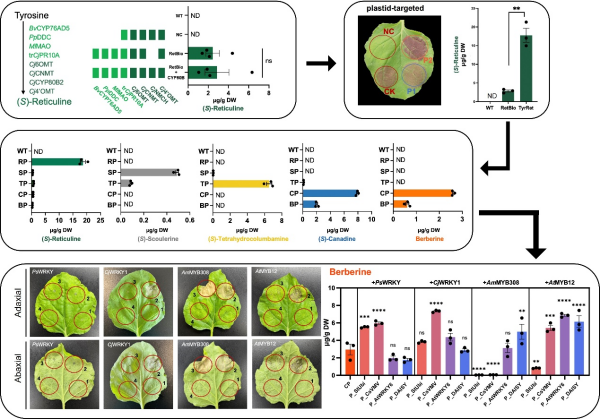

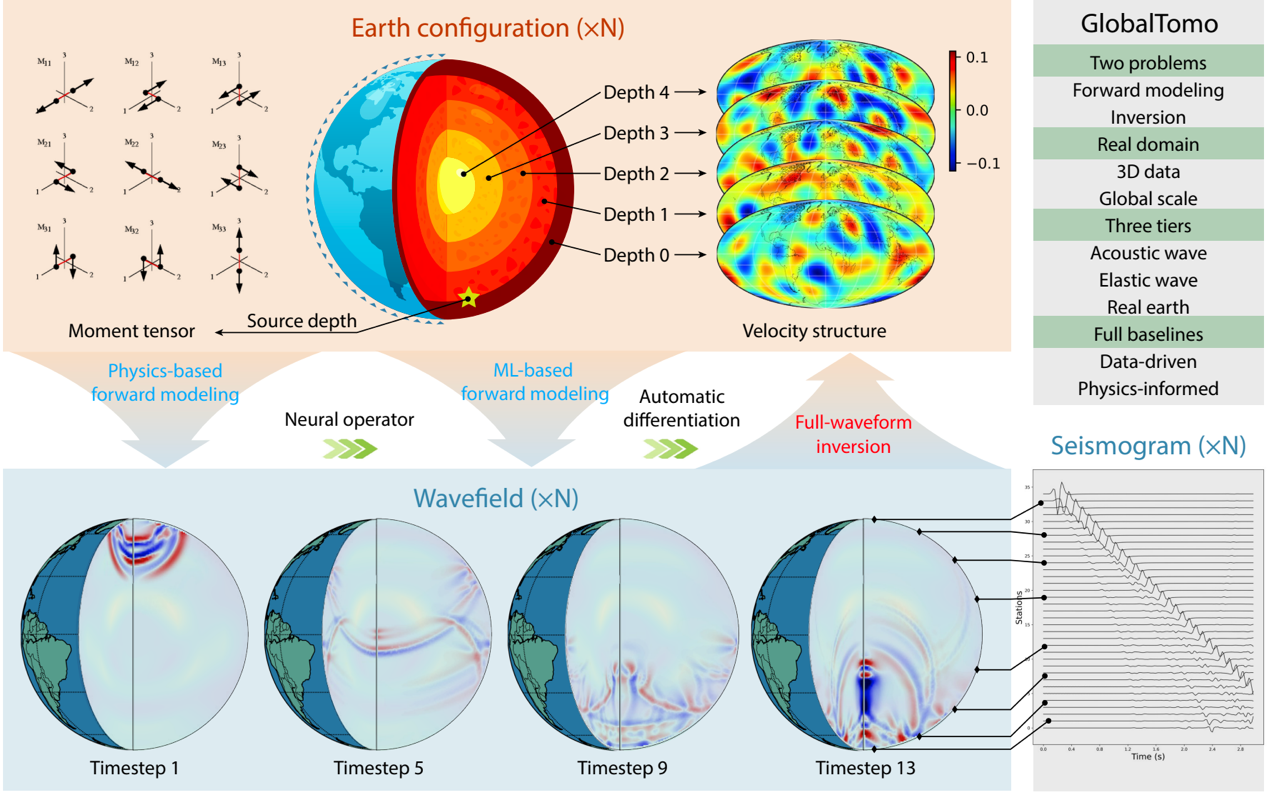

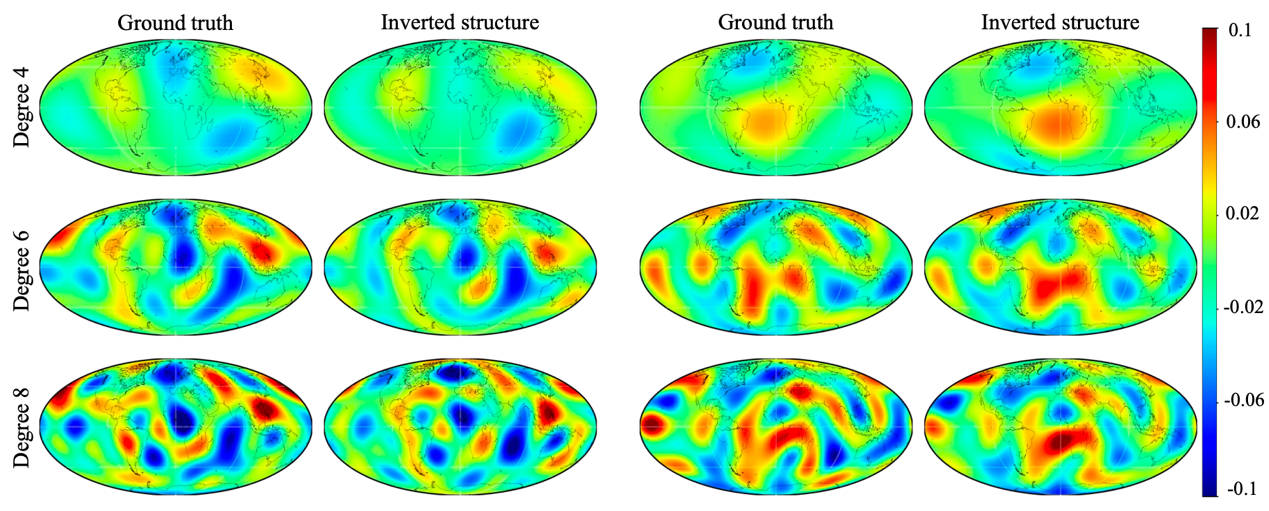

针对以上问题,宋晓东和朱毅鑫团队依托北大“AI+”战略和人工智能研究院智慧宜居地球研究中心,提出了创新性的解决方案。研究团队首先利用大规模计算资源,采用前沿高效的数值轴向谱元法(AxiSEM3D)生成了覆盖全球尺度的大规模地震波传播数据集,然后融合最新的物理感知深度学习神经算子网络技术。该框架的核心创新在于将弹性波动物理特征作为约束条件嵌入人工智能网络,直接学习“震源-波场-速度结构”之间的复杂算子映射关系,构建了具备物理感知能力的地震全波形波场神经网络。通过球谐函数表征地球内部结构,系统实现了对全球地震波传播过程的快速预测和结构反演。

研究团队还同步向人工智能社区发布了GlobalTomo数据集,这是首个全球尺度下球谐表征的三维正演模拟全波形数据集,综合涵盖了声波、弹性波、固液耦合等符合真实地球内部物理的应用场景,并建立了多个机器学习基线模型。该数据集为推动人工智能在地球物理领域的应用提供了重要基础平台。

宋晓东与朱毅鑫团队在国际上率先将物理感知深度学习技术应用于全球尺度地震层析成像,近年来在地球物理与人工智能交叉领域取得了系列成果。本项研究成功地将人工智能技术从“加速计算”工具转变为科学研究模式革新的驱动力,实现了从海量数据到物理模型驱动、从偏微分方程求解到地球反演结构智能学习的新范式转变。

该论文第一作者为北京大学人工智能研究院博士生李世乾、地球与空间科学学院博士后李智,通讯作者为宋晓东和朱毅鑫。主要合作者还包括英国卢瑟福阿普顿实验室和NVIDIA公司的相关研究人员。该研究受到国家自然科学基金重大项目“地核的精细结构及时变机制”(42394111)以及北京大学新工科交叉专项的支持。

图1 地球结构全波形反演层析成像框架示意图。基于对大数据地球波场模拟的学习和物理感知深度学习神经算子网络,新框架有望全面提高全球尺度下地震波传播和全波形反演层析成像的效率和精度

图2 合成测试结果。在地球内部结构球谐表征下,利用新的人工智能全波形反演层析成像框架可以很好地恢复三维模型输入,较传统基于数值模拟的算法加速数万倍

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...