惯性活性物质中的集群相分离研究获进展

文章导读

你是否好奇,一群粒子如何自发形成高速集群并定向传播?中科院物理所突破性研究揭示:在环形跑道上的铁磁小球系统中,当密度超过临界值,系统自发产生“集群相分离”——一个高密度、高极化的集群在稀疏气相中定向传播。这一现象符合Toner-Tu理论预测,展现均匀体相、尖锐界面、杠杆定律、一级相变证据等特征。更令人惊奇的是,集群具有非平衡特性:类激波传播(速度超越个体平均)、粒子捕获与释放、有效温度失衡(集群温度低但速度快)。实验证明,非弹性碰撞是核心机制,通过正反馈回路实现“越密越快”,颠覆传统“越密越慢”的认知。这一发现为自然界昆虫集群和未来机器人设计提供新视角。立即阅读全文,探索集群运动的完整奥秘!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

集群现象是一类特殊的集体运动,广泛存在于自然界与人工系统。以往研究通常忽略惯性效应,其动力学是过阻尼的。然而,在宏观尺度上,无论是空中的昆虫、地上的动物,还是未来大规模部署的机器人集群,惯性都在其运动中发挥重要作用。

近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心,在实验上构建了由成千上万个毫米级的铁磁小球组成,且被限制在一个水平放置的环形跑道的惯性活性物质实验系统。

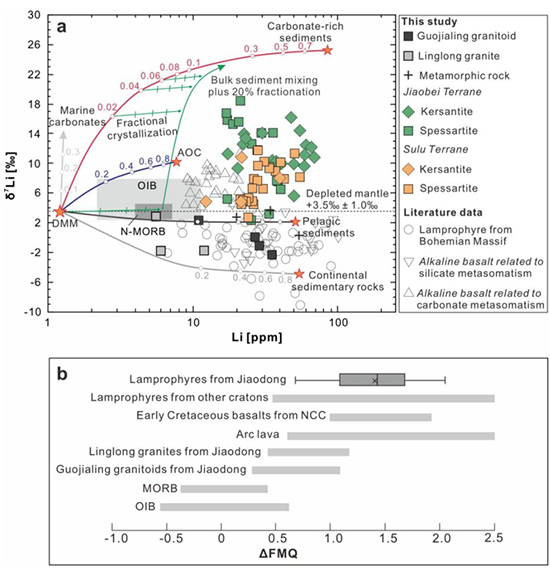

在这一系统中,当跑道中滚珠的面积分数超过临界密度后,系统自发成核产生一个高密度、高极化的“集群”。该集群作为一个整体在稀疏的气相中定向传播。这一新现象称为“集群相分离”,是Toner-Tu理论预测的三种群集斑图之一。该现象具有如下特征:均匀体相与尖锐界面,即集群内部和气相内部的密度和速度均匀,在交界处发生突变进而形成清晰界面;杠杆定律,即增加总密度只线性地增加集群长度,符合经典一级相变的杠杆定律;一级相变证据,即改变磁场频率观测到明显的滞后回线;相图特征,即实验明确各相的存在区域;正常粒子数涨落,即粒子数涨落是正常的(标准差与均值平方根成正比)。

同时,集群相分离展现出较多平衡系统中不可能存在的特性。一是类激波传播与粒子交换:集群的传播速度大于集群内个体的平均速度,满足Rankine-Hugoniot跳跃条件;粒子在集群前端被“捕获”,在尾部被“释放”。二是有效温度失衡:集群相中粒子运动速度更快,但其有效温度比无序的气相低一个数量级。

这一研究建立了粒子模型,通过“关闭”相互作用发现:磁偶极-偶极相互作用对集群相分离形成并非必需,而关闭碰撞中的非弹性耗散,集群相分离则完全无法形成。这表明,非弹性碰撞是速度对齐和集群形成的关键。两个粒子碰撞实验揭示了正反馈回路:局部密度升高→碰撞更频繁→速度对齐更有效→形成更快的定向运动→该快速集群可更有效从前方气相中“扫入”粒子→局部密度进一步升高。这与运动诱导相分离“越密越慢”反馈机制不同。

相关研究成果作为封面文章,发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划和中国科学院相关项目的支持。

集群相分离现象

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...