文章导读

基站控制RIS太烧钱?清华戴凌龙团队联手东南大学崔铁军院士,竟让6G智能超表面"长出眼睛"!他们颠覆性提出自控制RIS(SC-RIS),巧妙移植光学全息原理——集成微波功率计后,表面电磁干涉图竟能自主解析用户位置,无需基站发号施令。实测数据震撼:定位误差低至2.61°,信号功率暴增16.4dB,部署成本直线下降。这意味着阴影衰落、覆盖死角将被彻底终结,RIS首次成为无线网络的独立智能体。告别复杂链路,6G革命已悄然落地——这不仅是技术突破,更是通信逻辑的重构。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

基于人工电磁超材料的智能超表面技术(Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)能够通过改变无线信道主动创造有利于电磁波传播的无线信道环境,是未来6G的潜在关键技术之一。RIS是一种集成低功耗低成本可调器件的平面天线阵列,其可以对入射电磁波的幅度、相位、频率、极化等电磁特性进行多维度调控,从而克服通信系统中的阴影衰落、补偿路径损耗,进而提升无线通信的覆盖质量和系统性能。

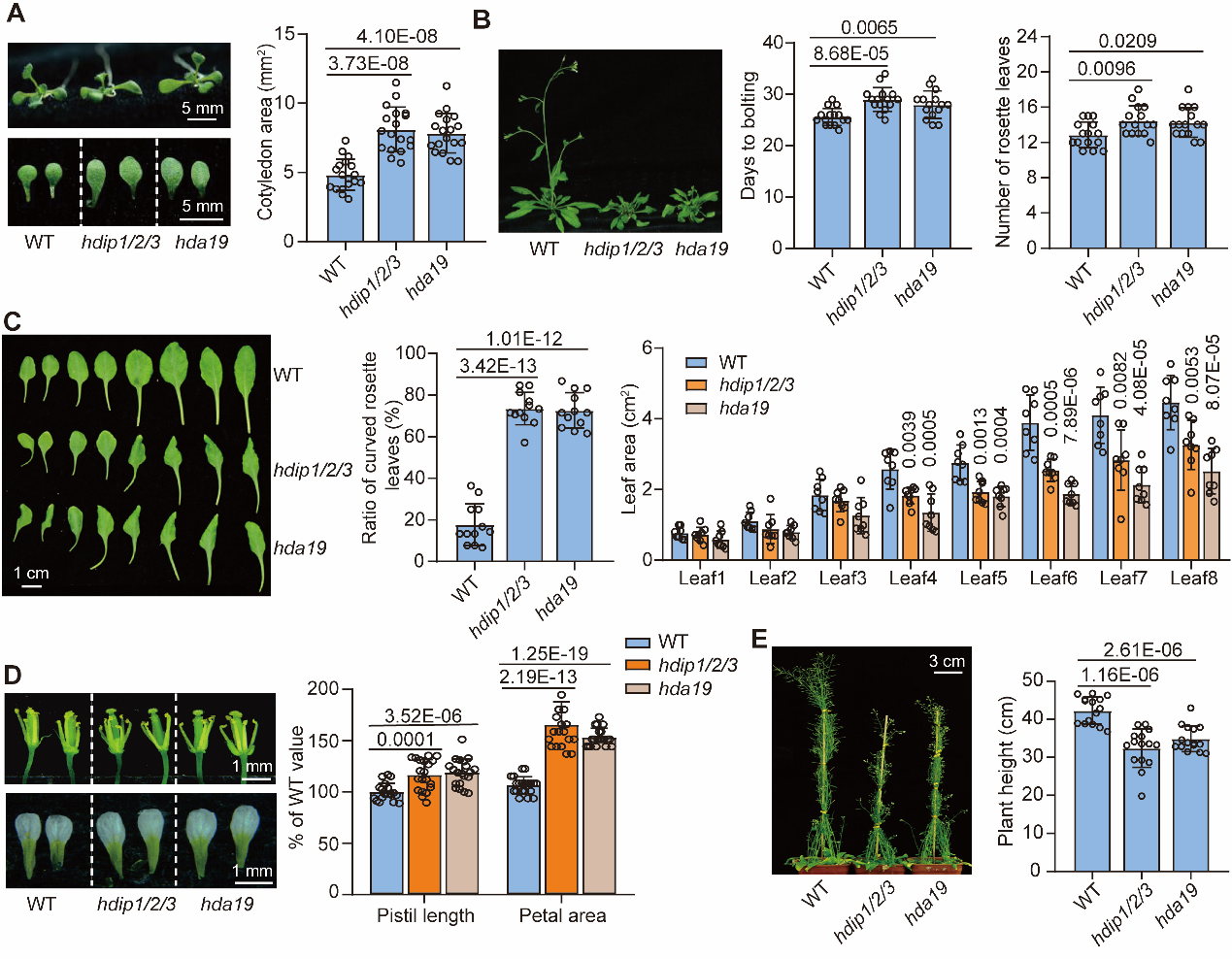

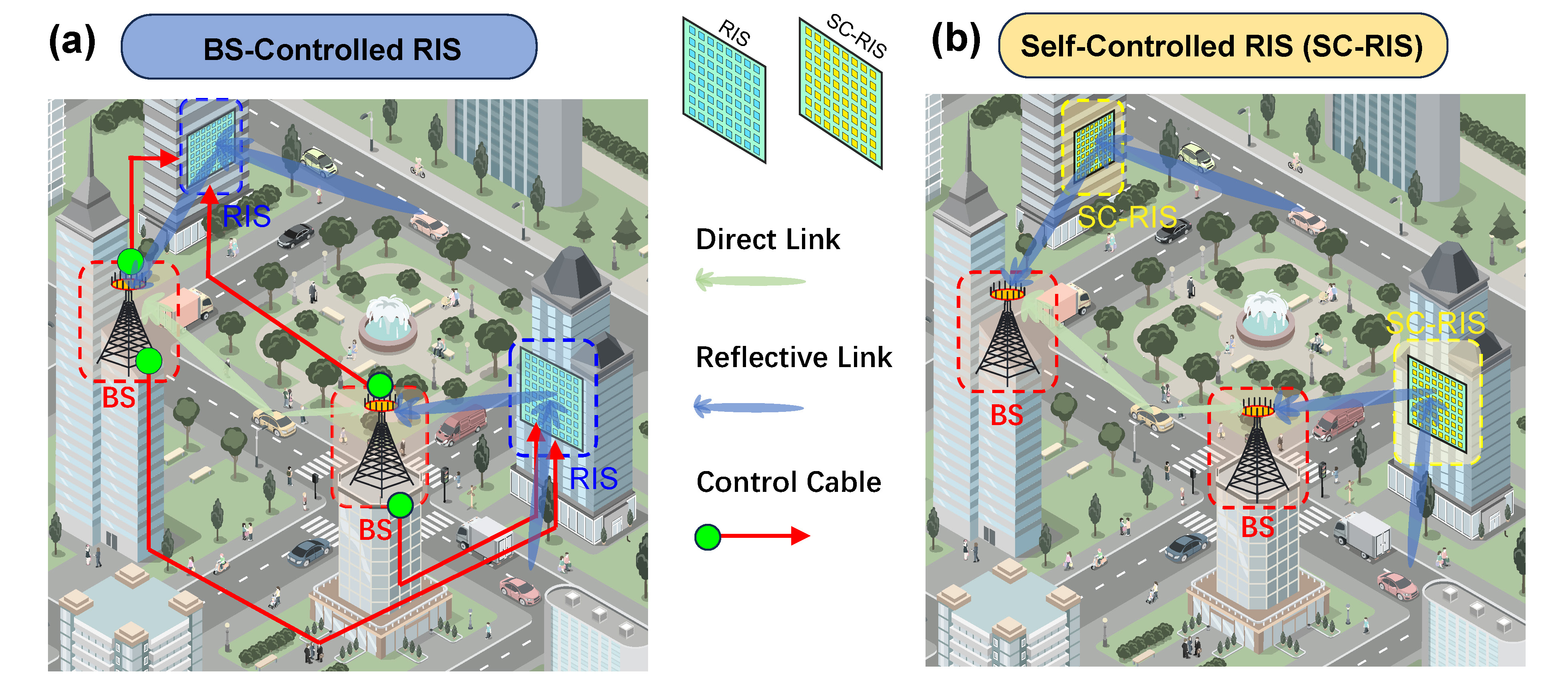

为了在实际通信环境中主动创造良好的电磁波传播环境,RIS需要针对变化的电磁信道作出实时响应。如图1所示,典型的实现方式是先让基站获取信道状态信息,然后基站计算RIS的赋相矩阵,最后通过额外的控制链路将赋相信息传递给RIS,从而完成对RIS的闭环控制。这一控制流程需要在基站和RIS之间建立额外的控制链路,无论是采用有线控制还是无线控制的方式,都会明显提高RIS部署的硬件成本和控制流程的复杂度。这一RIS控制难题成为RIS大规模部署的重要制约因素之一。

图1.(a)现有的基站控制RIS;(b)提出的自控制RIS(SC-RIS)

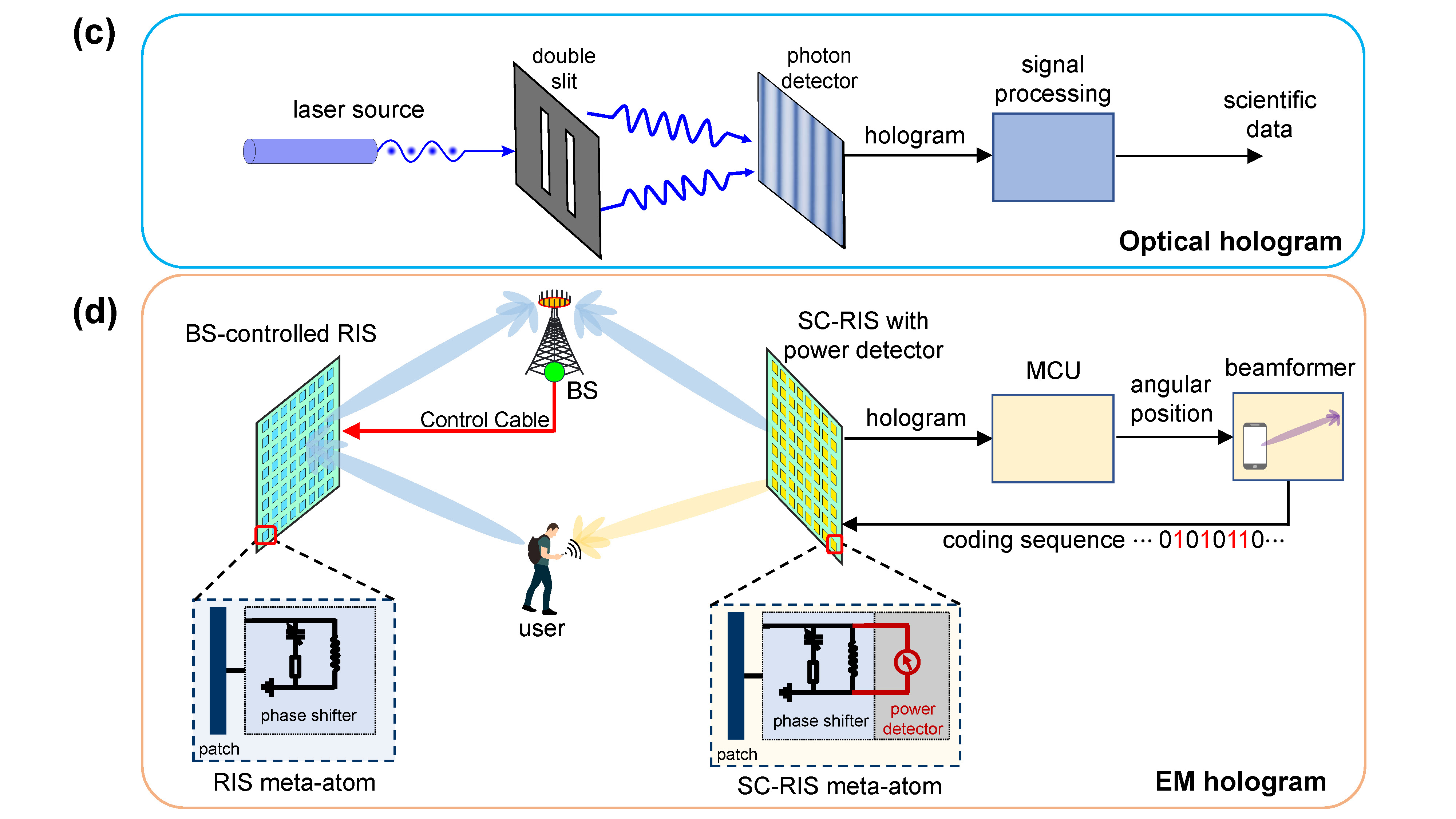

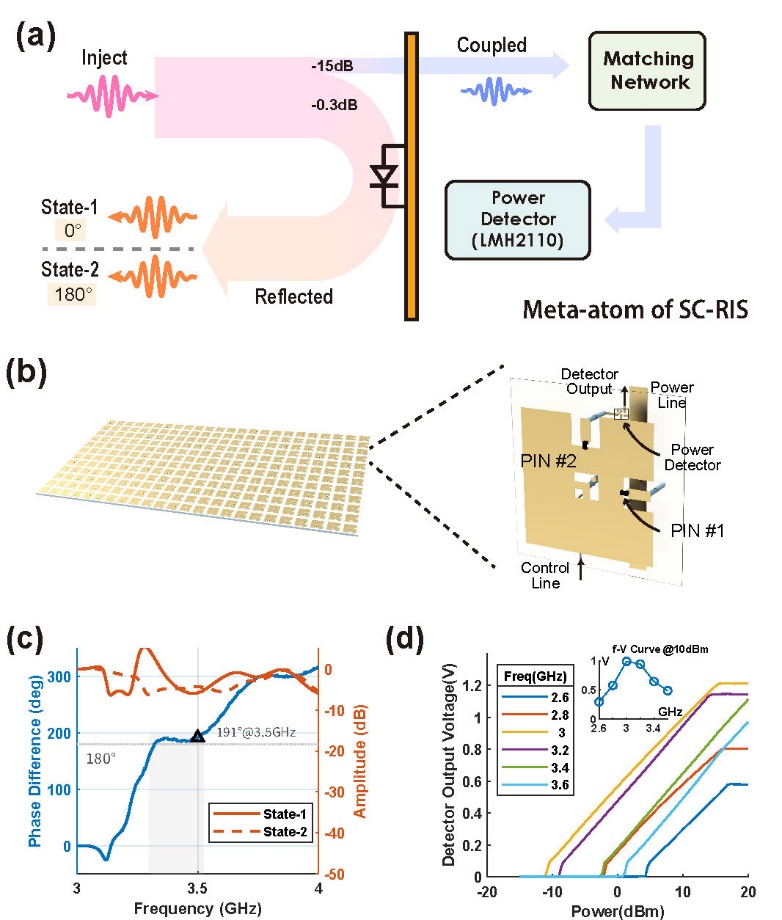

针对上述RIS控制难题,清华大学电子工程系戴凌龙团队与东南大学信息科学与工程学院崔铁军团队借鉴了光学中的全息成像原理,提出了一种自控制RIS方案(self-controlled RIS, SC-RIS)。如图2所示,通过在RIS单元中额外集成的低成本微波功率计,SC-RIS可以检测基站与用户信号在RIS处发生电磁干涉所形成的全息图,RIS利用此全息图就可以自主反推出用户的角度信息进行波束赋形,从而实现了不依赖于基站控制的RIS独立自主控制。图3展示了自控制RIS单元的硬件实现及电磁特性。

图2.光学全息成像启发的SC-RIS硬件架构设计

图3.自控制RIS单元的硬件实现及电磁特性

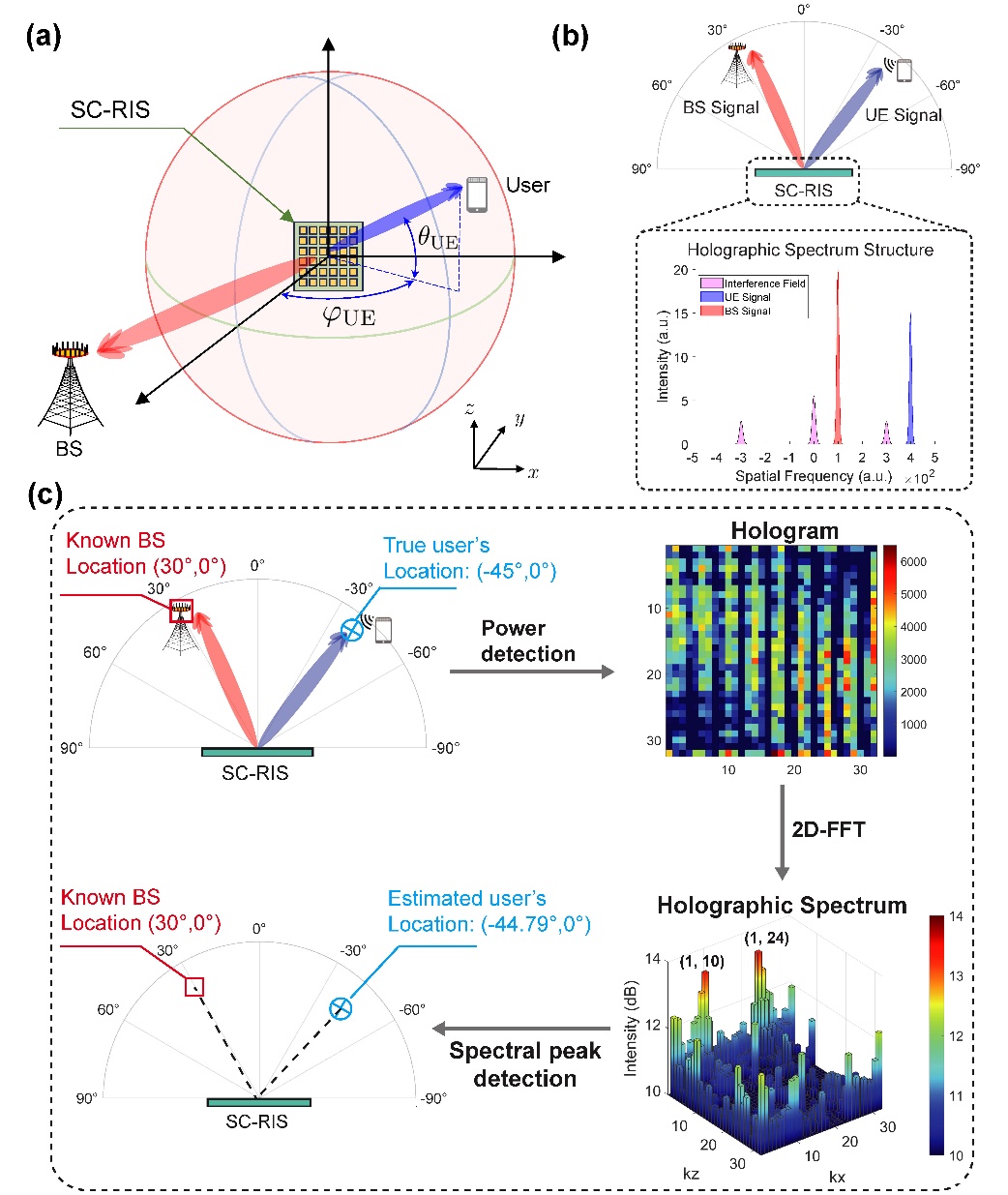

进一步,研究提出了一种基于二维快速傅里叶变换(2D-FFT)的用户角度估计算法,称为全息定位算法(holographic localization)。如图4所示,该全息定位算法首先利用2D-FFT将全息图变换到波数域,形成全息图波数谱。然后,通过最大似然算法可以检测全息图波数谱的双峰结构,并从双峰的位置中反推出用户和基站的相对角度信息。最后,算法可从已知的基站角度中计算出未知的用户角度,从而实现用户定位。

图4.全息定位算法的流程

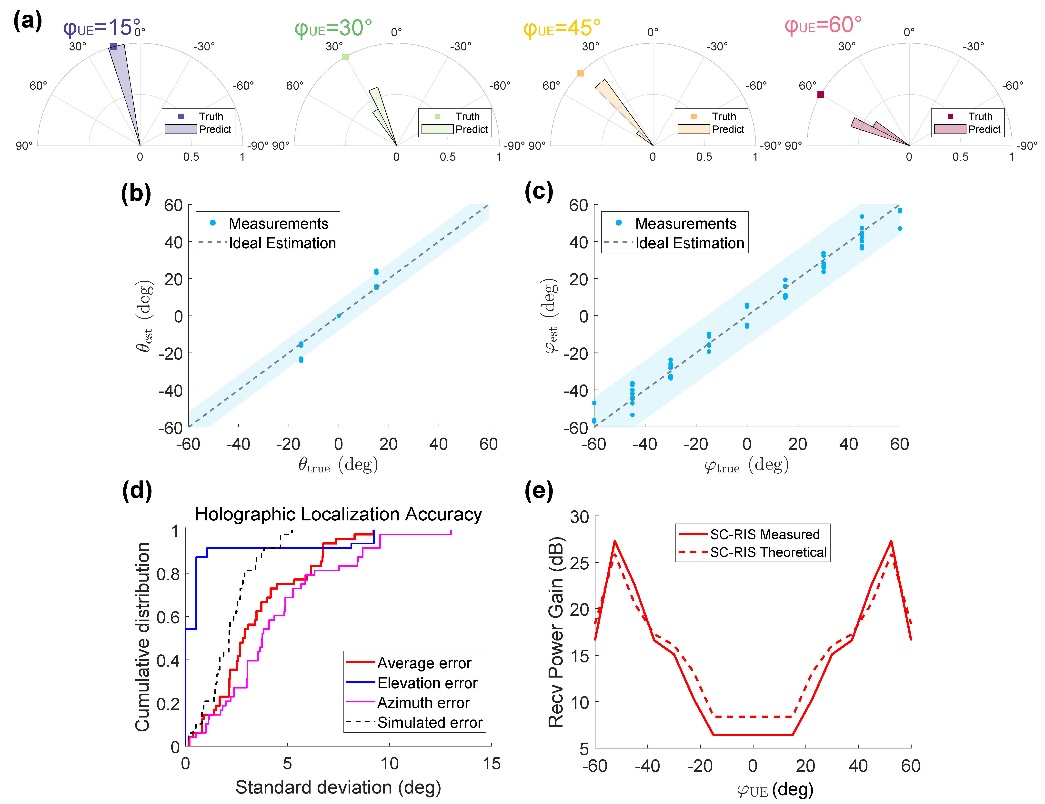

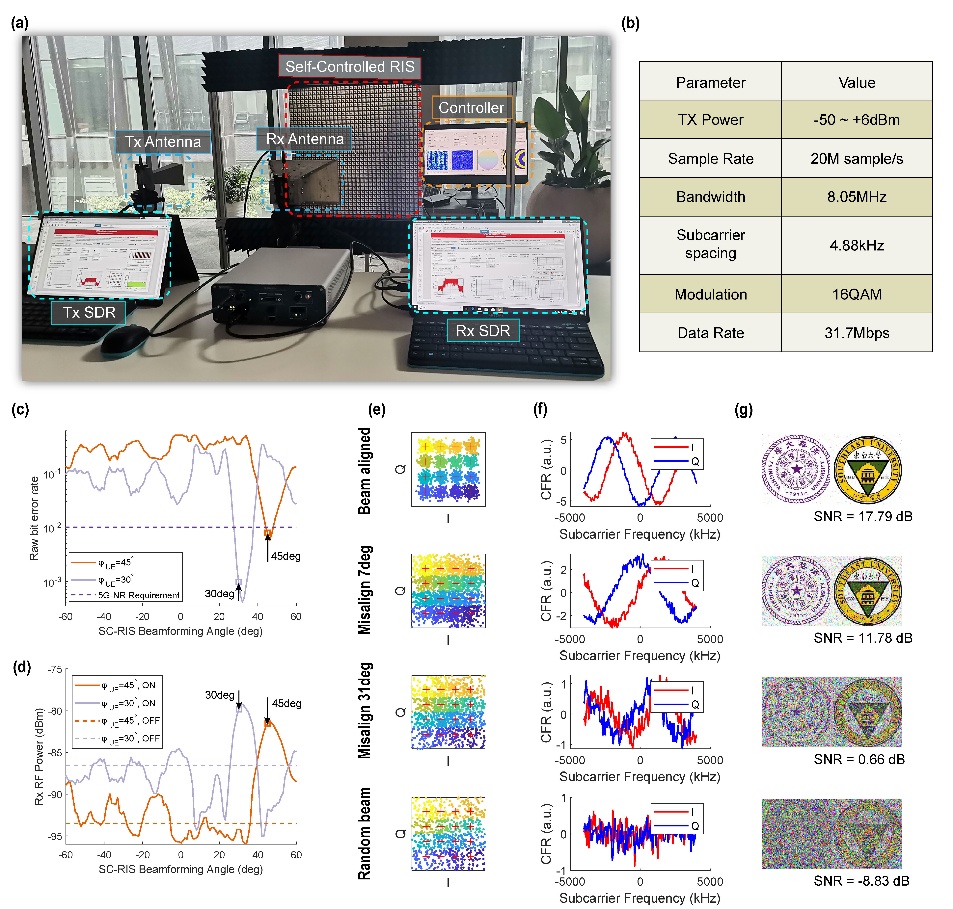

针对所提的SC-RIS硬件架构和算法,研究团队研制了一块32×32单元的SC-RIS硬件,并基于Xilinx FPGA+AD9361构成软件定义无线电平台实现了完整的正交频分复用(OFDM)通信系统,进行了RIS辅助的OFDM通信系统实测。图5中的实测结果表明:在不同的基站-用户角度配置下,该全息定位算法能够将俯仰角和方位角的定位误差分别降低至2.61°与5.24°。受益于最大似然超分辨率算法的应用,全息定位算法的误差可以低于相应阵列分辨率极限(6.62°)。在完成对用户的全息定位之后,就可以根据用户相对于RIS的几何关系来计算RIS赋相矩阵,从而完成RIS波束赋形。实测结果表明,对未调制信息的单音信号,所提RIS闭环控制方案能够在RIS不受基站控制的前提下,相比随机RIS赋相获得16.4dB的用户接收信号功率增益。

图5.全息定位算法的实测性能

如图6所示,通信系统级实测表明,在启用SC-RIS自动波束赋形功能后,SC-RIS能够自主获取用户方位并进行波束赋形,OFDM接收机能获得12dB的平均接收信号功率增益,且OFDM接收机的信道估计、符号解调以及信息解码过程均得到明显改善。

图6.SC-RIS辅助OFDM通信系统的实测结果

该研究针对RIS受基站控制而无法独立自主工作这一瓶颈问题,创新性地引入了光学中全息干涉的思想,通过在RIS单元上集成微波功率计,构成SC-RIS这一新的硬件结构。SC-RIS能够自主检测RIS表面的电磁干涉全息图,并利用全息定位算法完成用户定位,基于此可进行自主波束赋形,最终实现了脱离基站控制的自主控制。该研究工作也为RIS的设计提供了新的思路,即RIS的信道状态信息获取与电磁调控可以由RIS本身自主完成,从而有望使RIS成为无线通信环境中独立的智能体,在无线网络中自主感知无线环境的变化并实时做出响应,以独立完成通信、感知等多重任务。

研究成果以“光学全息启发的自控制智能超表面”(A self-controlled reconfigurable intelligent surface inspired by optical holography)为题,于10月29日发表于《自然·电子学》(Nature Electronics)。

清华大学电子工程系教授戴凌龙、东南大学信息科学与工程学院崔铁军院士为论文共同通讯作者。清华大学电子工程系2021级博士生朱结奥、东南大学信息科学与工程学院2025级博士生顾泽为论文共同第一作者。

研究得到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点项目等的支持。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41928-025-01482-3

供稿:电子系

编辑:李华山

审核:郭玲

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...