中国科学院大学等在有机太阳能电池领域取得重要突破

文章导读

你敢相信吗?中国科学家刚刚把有机太阳能电池效率推上21%的新高峰!轻薄柔韧、可大面积制造的太阳能电池,一直受限于效率瓶颈,而黄辉教授团队联合北航郭林教授等人,巧妙设计出一种有机-无机杂化阴极界面层,用二维非晶氧化锌与有机材料协同作用,一举解决漏电、制备能耗高等难题。不仅刷新世界纪录,更在厚膜、柔性器件中表现优异,让有机太阳能电池离大规模应用只差临门一脚。这项发表于《自然·材料》的突破,或将重塑未来能源格局。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

7月18日,中国科学院大学材料科学与光电技术学院黄辉教授团队联合北京航空航天大学郭林教授等研究人员在《自然·材料》发文,在有机太阳能电池(OSC)领域取得重大突破,成功将光电转换效率(PCE)提升至21.0%(经验证为20.8%)。这一创新成果不仅刷新了有机太阳能电池效率的世界纪录,还为该领域的发展提供了新的思路和方向,具有重要的科学意义和应用前景。

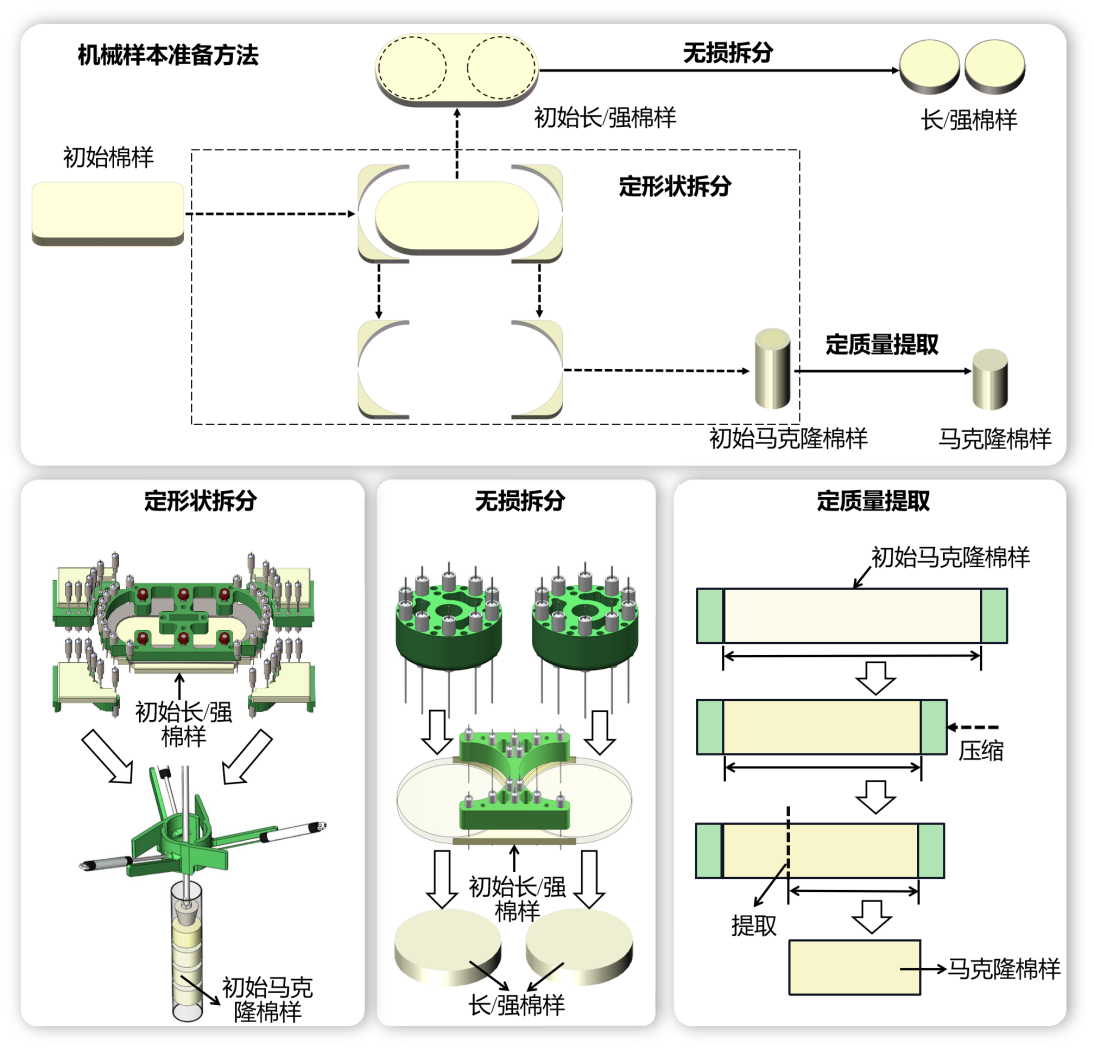

有机太阳能电池作为一种新兴的光伏技术,因其轻质、柔性和可大面积制备等优点而备受关注。然而,其能量转换效率一直低于传统的钙钛矿和硅基太阳能电池,主要受限于开路电压(Voc)和填充因子(FF)偏低。传统阴极界面层(CIL)材料存在诸多问题,如有机共轭材料易产生形貌缺陷导致漏电,金属氧化物则面临高能耗制备工艺的产业化瓶颈。针对这些问题,研究团队开发了一种新型的有机–无机杂化CIL体系,通过将二维非晶态氧化锌(2D A-ZnO)与有机共轭材料PNDIT-F3N相结合,实现了界面质量的显著提升。这种双组分协同策略不仅有效钝化了界面缺陷,还增强了电导率和薄膜的均匀性。实验表明,基于新型CIL的OSC器件在光电转换效率、填充因子以及光稳定性和机械强度等方面均表现出优异性能。

与传统CIL相比,新型CIL在多种活性层材料体系中展现出良好的兼容性和高效性,且在厚膜、大面积、柔性等不同器件配置中均表现出优异的性能和稳定性,为有机太阳能电池的大规模生产和应用奠定了坚实基础。未来,该技术有望进一步推动有机太阳能电池在可再生能源领域的广泛应用,助力实现碳达峰和碳中和目标。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...