纳米团簇动态簇集和催化特性研究取得进展

文章导读

催化反应的规则正在被改写!传统认知中,催化剂一次只能处理一个分子,但中科院最新研究揭示了惊人的“团簇效应”。他们发现,镍原子能自发聚集形成纳米团簇,像一支高效团队,同时激活多个底物分子,一举突破了单核催化剂的极限。这一发现不仅颠覆了催化机理的经典理论,更为实现高选择性、高效率的化学合成开辟了全新路径。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

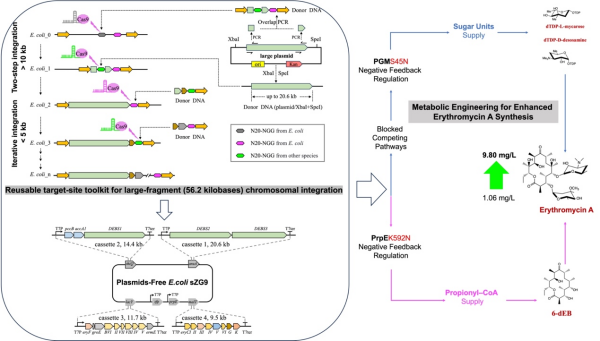

在金属催化反应体系中,预催化剂或在溶液中发生聚集或解离,形成由少量金属原子构成的纳米团簇。与均相络合物催化剂不同,这类原位形成的多金属团簇含有多个金属中心,可同时活化并转化多个底物分子,从而区别于经典单核金属催化剂通常只能顺序活化单一底物的机制。

中国科学院上海有机化学研究所研究团队等,实现了内式炔烃的选择性双硼氢化反应,合成了高价值的谐二硼烷烃衍生物,并通过多团队协作,系统揭示了镍前体在反应中的动态演变过程,深化了学界对原位形成金属纳米团簇反应性及其机理的理解。

传统金属催化的炔烃与硼烷的双硼氢化反应,通常经历两次顺序的硼氢化步骤,涉及烯基硼中间体生成,并面临复杂的位点选择性挑战。研究团队采用简单镍前体与氟化铯添加剂,在不引入复杂配体情况下,实现了内式炔烃的高选择性双硼氢化。科研人员结合反应动力学诱导期、毒化实验、过滤实验、质谱分析、同步辐射XAFS表征及理论计算等,发现活性催化物种或为由多个镍原子组成的金属纳米团簇。该类团簇凭借其表面多金属中心的结构特征,可同时活化多个硼烷分子,从而突破经典单核金属催化剂一次仅能转移一对H与B的限制,并改变加成顺序,实现在单一催化循环中,依次完成H、H、B、B的加成过程。

这一研究解析了催化物种演变,识别了真实活性物种,并揭示了多核结构带来的全新反应路径与机理,显示出团簇的多金属结构特征带来的独特催化性能。

近期,相关研究成果发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部、中国科学院的支持。

镍团簇的多底物活化和全新双硼氢化机制

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...