中山大学谢曦蒋乐伦团队发表磁驱动多模态电子导管研究新进展

文章导读

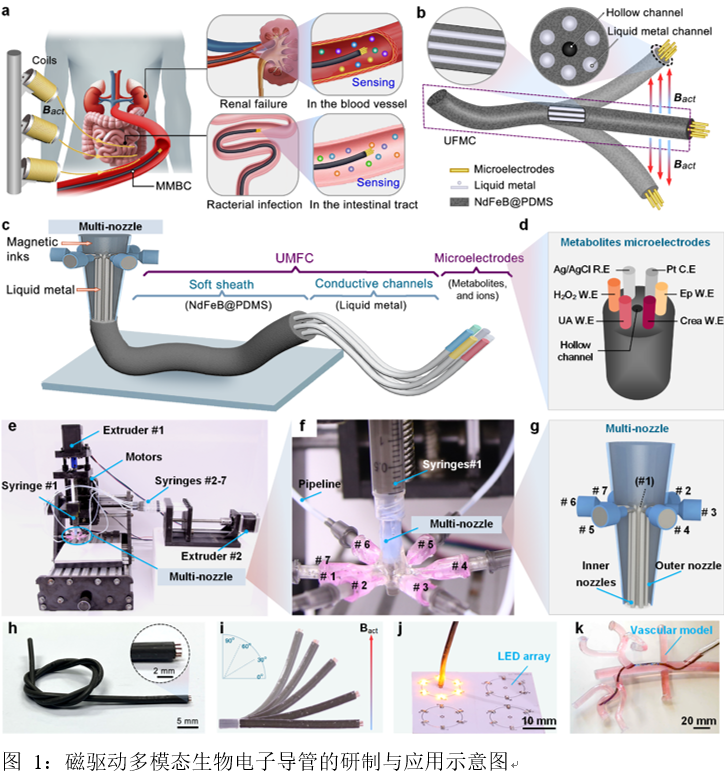

想象一下:一根比头发丝还细的导管,能在人体最弯曲的血管里精准导航,同时实时监测多种生命指标——这不再是科幻场景!中山大学谢曦、蒋乐伦团队最新发表于《自然·材料》的研究,成功研发磁驱动多模态电子导管(MMBC)。它颠覆传统介入手术局限,通过独创的磁响应外鞘与液态金属通道设计,实现四大突破:磁场精准操控、全柔性微创介入、多元生化指标原位检测(覆盖肌酐/尿酸/离子/酸碱度等)、狭窄腔道自由穿梭。这项技术将手术刀升级为"智能侦察兵",为心脑血管疾病诊疗开启精准医疗新纪元!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

(通讯员夏天)近期,电子与信息工程学院(微电子学院)谢曦教授团队与生物医学工程学院蒋乐伦教授团队研发了一款高柔性、磁驱动、集成多参数生化传感的多模态电子导管,能够微介入弯曲复杂的血管内和体腔,原位实时监测器官局部多种生化指标浓度,从而促进微介入手术的功能化和智能化。相关研究成果发表于国际著名期刊《自然材料》(Nature Materials)。

谢曦教授团队和蒋乐伦教授团队自主研发4D多通道打印仪器,制备了一种磁驱动多模态微介入电子导管(Magnetically-actuated Multimodal Bioelectronic Catheter, MMBC)。该多模态导管集磁驱动导航、高导电性能、全柔性、多元生化检测等功能于一体,能在体内狭窄腔道或血管内中实现精准磁操控转向和原位生化检测。MMBC具有典型的“多通道芯—鞘”结构,由磁响应外鞘和多路全柔性液态金属通道组成,解决了多通路导线制约微介入导管磁驱动性的难题,使得磁场能够高效带动传感探头在血管内灵活穿梭。MMBC的微电极与多路液态金属通道连接,通过功能化修饰,可实现四种代谢物(如:肌酐、尿酸、H2O2和肾上腺素)或离子和酸碱度(K+、Na+、Ca2+和pH)的生化检测。所制备的MMBC具有微创性、灵活性、强操纵性和多功能性,能够克服传统介入式手术难以在目标脏器或血管中原位生化检测和药物递送的难题,在复杂和受限环境中导航并完成一系列医疗任务,有望推动磁控机器人手术系统和远程医疗的发展。

谢曦教授、蒋乐伦教授为共同通讯作者,杨静波、张远西博士为共同第一作者。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...