研究发现大质量恒星形成区中气体吸积的多尺度全过程

文章导读

你见过恒星诞生的“宇宙漩涡”吗?一项中国科学家主导的研究,首次完整揭示了大质量恒星形成区中气体从万天文单位尺度层层输运到吸积盘的全过程。借助ALMA和VLA望远镜,团队在IRAS 18134-1942区域发现了一个宛如迷你棒旋星系的“类旋臂—棒状—旋转包层—吸积盘”系统,展现出气体如何有序汇聚并滋养原恒星。更惊人的是,吸积盘与外围包层的倾角“符号相反”,暗示角动量的复杂博弈。这一发现为大质量恒星如何在动荡中成长提供了关键观测证据。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,中国科学院上海天文台研究团队依托阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵列望远镜(ALMA),结合甚大阵(VLA)脉泽天体测量观测,揭示了大质量恒星形成区中气体从大尺度流向小尺度的完整过程。

质量大于八倍太阳质量的大质量恒星在宇宙演化过程中具有决定性作用。但是,与小质量恒星“单体塌缩”形成路径不同,大质量恒星往往形成于大尺度、复杂且高度动态的气体环境中。气体如何从大尺度逐步输运到小尺度并形成围绕大质量原恒星的吸积盘是相关领域的热点。

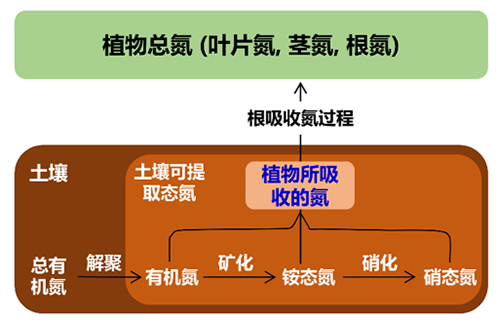

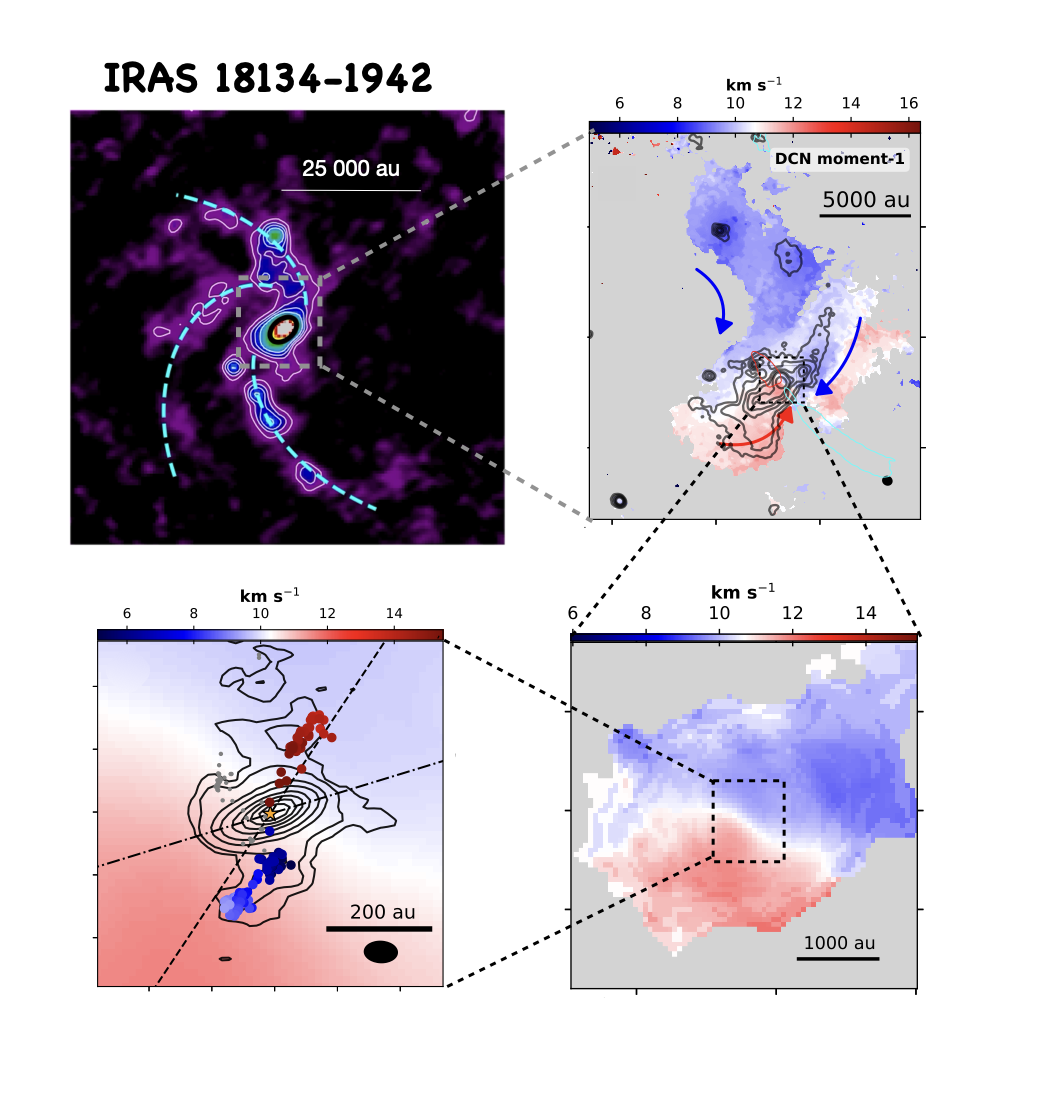

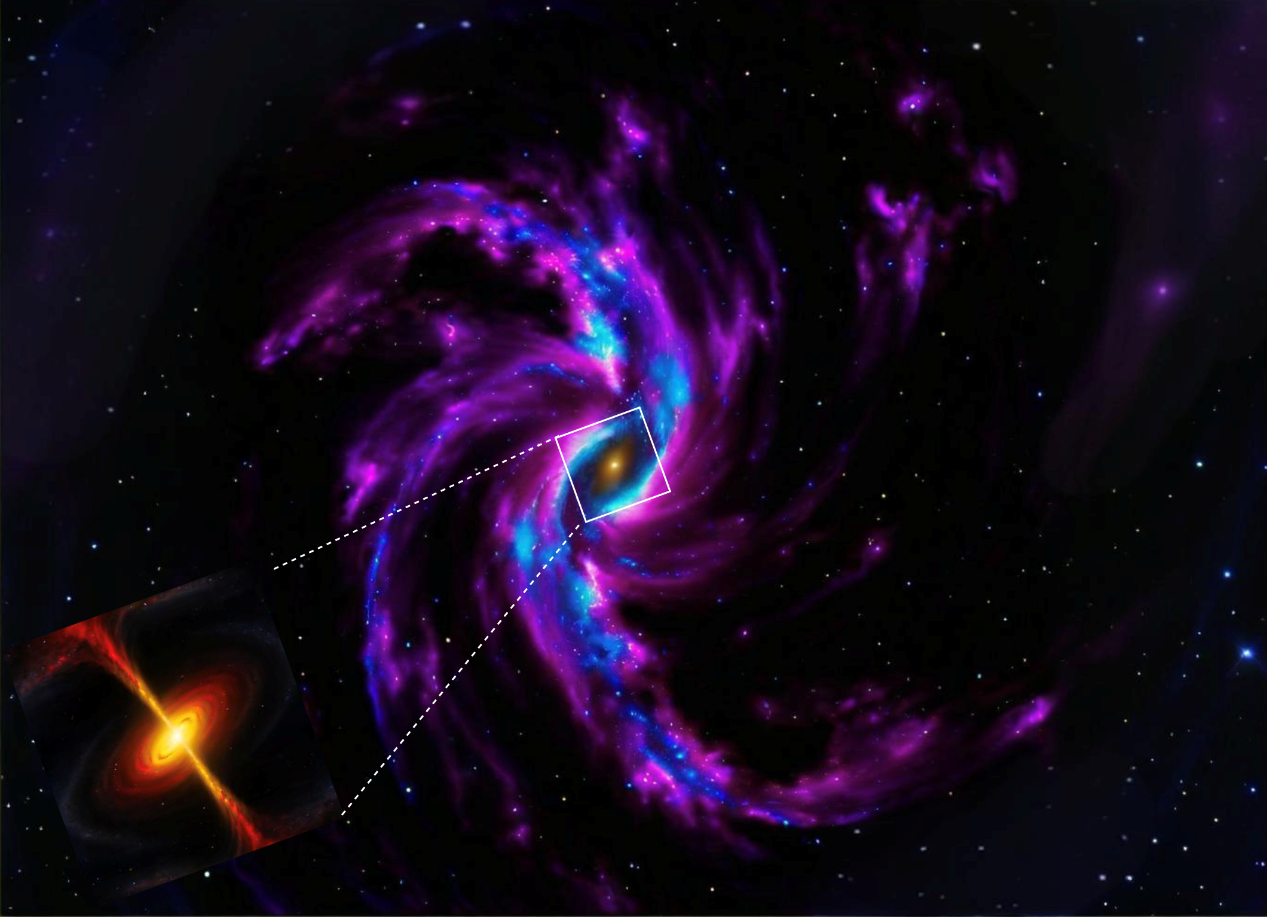

科研团队利用ALMA和VLA,对距离太阳约1.25千秒差距的大质量恒星形成区IRAS 18134-1942,进行多尺度高分辨率观测,揭示了“类旋臂-棒状-旋转包层—吸积盘”复合系统。在约2万天文单位尺度上,数条清晰的气体流将外围物质向核心输运,形成多条“旋臂”,部分气流符合旋转内落的运动特征,显示大尺度团块的整体旋转坍缩,可能在塑造气体内流形态和运动学方面起到关键作用;“旋臂”状气体流连接至一个约7500天文单位长的棒状结构,进一步将气体引导至核心区域;在约2000天文单位的核心范围内,气体形成旋转塌缩包层,并在约500天文单位范围内形成具有开普勒旋转运动特征的吸积盘。这是迄今为止首次在单个大质量气体团块中,同时揭示多个环节相互连接的完整层级气体系统,且与棒旋星系具有相似性。

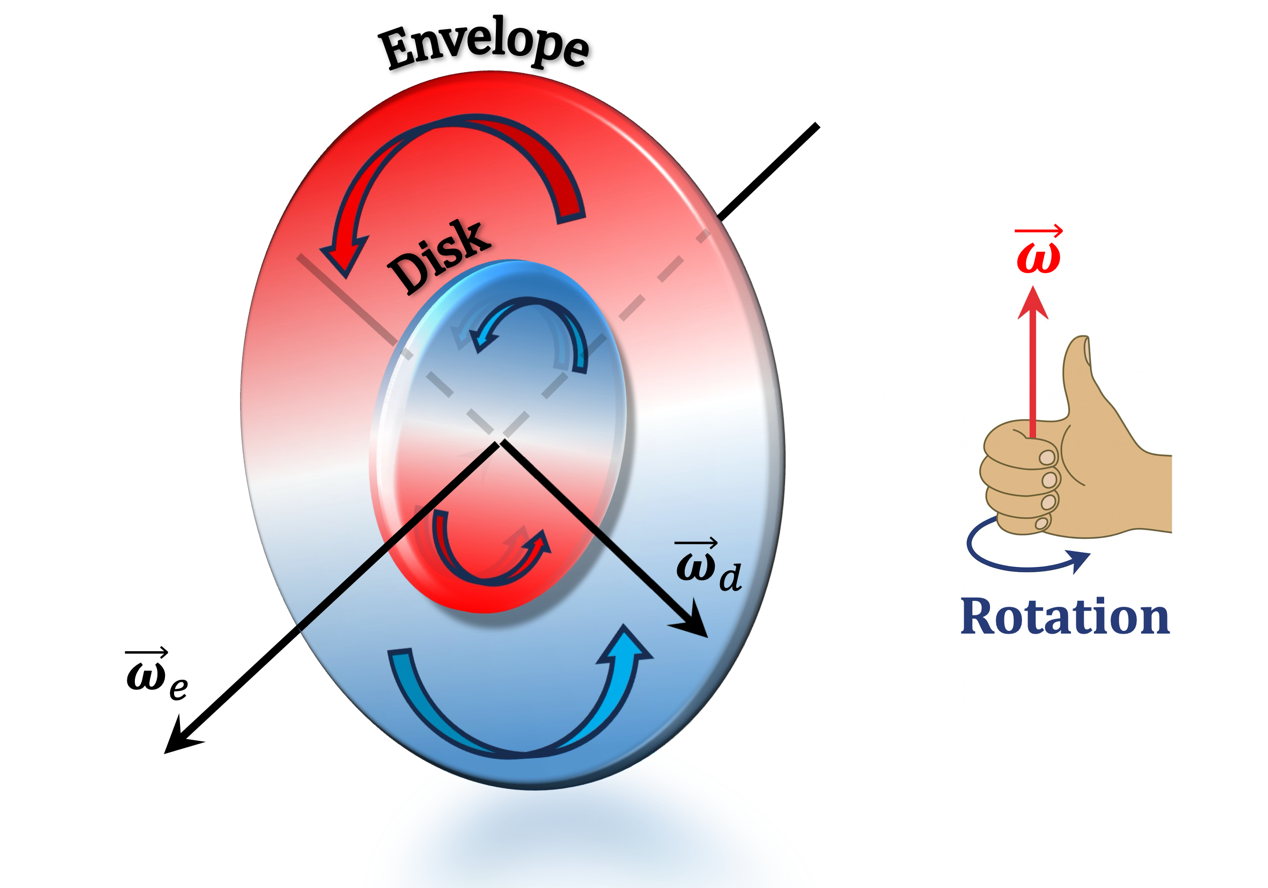

计算发现,“旋臂”和棒状结构的气体运输速率,保持在10-4太阳质量每年的水平,显示出层级但连续的气体下落模式;在吸积盘尺度的气体吸积率下降到10-6太阳质量每年,表明旋转塌缩包层和吸积盘共同调控原恒星的吸积率。旋转包层与由甲醇脉泽示踪的原恒星盘速度梯度相反,这可能是由于湍动的气体输入同时带来不均匀的角动量输入,导致原恒星盘的角动量轴发生摆动,使原恒星盘的倾角与气体包层的倾角“符号相反”,而并非完全的“旋转方向相反”。

这一研究表明大质量分子云团块的内部结构并非简单或无序,而是可呈现出类似棒旋星系的高度有序层级结构,为大质量恒星在复杂环境中积聚质量、形成吸积盘提供了观测证据。

9月18日,相关研究成果发表在《科学进展》(Science Advances)上。

层次化的气体运动学结构。左上开始顺时针从大尺度到小尺度变化。左上:“类旋臂”系统;右上:“棒状”结构;右下:旋转下落的气体包层;左下:吸积盘

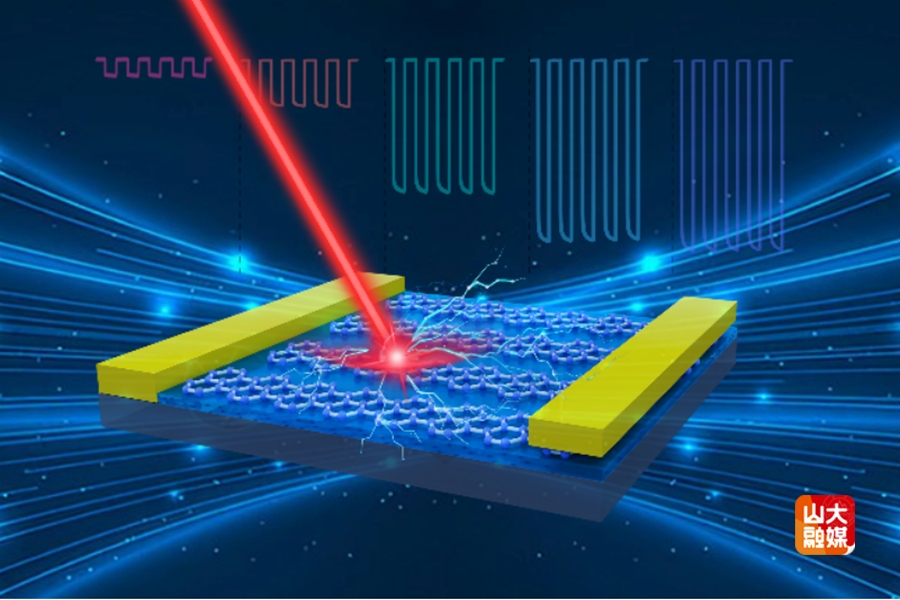

分子云中类迷你“棒旋星系”层级气体结构的艺术图(由百度AI平台制作)

气体包层和原恒星盘“倾角符号相反”示意图

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...