西北农林科技大学(761)经管学院农业经济与管理创新团队在乡村产业振兴领域取得新进展

文章导读

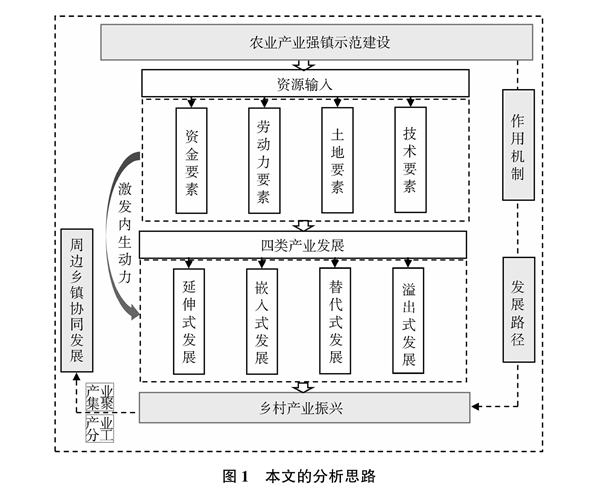

乡村产业振兴如何破局?一项覆盖632个示范镇的研究首次揭示:国家农业产业强镇政策并非“撒胡椒面”,而是通过土地、技术等关键要素精准注入,显著推动产业发展与经济增长。更惊人的是,其效应还能“溢出”到周边乡镇,带动区域协同振兴。研究团队利用夜间灯光、企业注册、植被指数等多源数据,实证检验了政策的三大实现路径,并发现数字基建正成为嵌入式发展的关键门槛。政策落地过程中,耕地与生态红线也未被突破。这背后,究竟是怎样的“资源输入—制度协同—创新驱动”逻辑在起作用?全文揭晓。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,经济管理学院农业经济与管理创新团队、我校旱区农业高质量发展创新团队在《农业经济问题》发表研究论文“乡村产业何以振兴——来自农业产业强镇示范建设的证据”。文章基于国家农业产业强镇示范建设这一准自然试验,在乡镇层面采用双重差分法,探讨产业强镇建设在推动乡村产业振兴中的因果效应、作用机制及其发展路径,为乡村产业高质量发展提供了理论依据与制度启示。助理研究员黄腾博士为第一作者,刘天军教授为通讯作者。

产业振兴是乡村振兴的重中之重,如何切实推进乡村产业振兴是新时代农业强国建设的重大理论与实践问题。尽管现有研究从资源优化、产业发展和制度供给等方面为理解乡村产业振兴提供了有益视角,但有关产业振兴政策成效的因果识别仍较为欠缺。为此,本文基于2013-2021年632个国家农业产业强镇示范建设的数据,从镇级空间尺度考察了强镇建设对产业发展、经济增长、要素供给等方面的影响。为缓解政策试点选择的非随机性问题,本文基于前、后批次的示范乡镇来构建双重差分研究框架。为了克服乡镇层级乡村产业振兴水平及其它关键变量的测度难题,本文使用工商注册企业、夜间灯光、土地出让、发明专利、土地覆被、归一化植被指数(NDVI)、温室气体(CO、CH4和N2O)等附有详细地理位置信息的多源经济地理数据。

本文发现,在中央财政资金安排和各级政府政策协调作用下,强镇建设通过增加乡镇土地、技术等关键生产要素的“资源输入”机制,为乡村产业振兴和经济增长提供了发展动力。进一步分析发现,延伸式、替代式和溢出式是乡村产业发展重要实现路径,而嵌入式路径仅在数字基础设施较完善的地区得到显著发展。此外,在强镇建设过程中,地方政府能够遵守资金使用规范、严守耕地和生态保护红线,而未对本地耕地面积、农作物生长和绿色发展产生负向影响。值得注意的是,强镇建设在邻近乡镇的空间溢出效应显著,促进了周边乡镇的产业与经济发展。最后,在政策启示方面,研究提出要构建“要素赋能—制度协同—创新驱动”三位一体的乡村产业振兴政策体系。推动空间溢出到区域共建的协同产业政策,助力乡村产业规模化和集群化发展。

本研究由国家社会科学基金项目“数字经济提升农业产业链韧性的理论与实践研究”(22VRC152)资助。

原文链接:https://link.cnki.net/doi/10.13246/j.cnki.iae.2025.10.005

编辑:张晴

终审:刘玉峰

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...