研究揭示中国湿地植被春季物候气候响应机制

湿地生态系统面临着气候变化的影响,研究湿地植被物候的气候响应机制是湿地保护与管理的重要环节。植被春季物候与生产力密切相关,其变化对于生态系统的稳定性具有影响,对全球气候变化更为敏感,系统解析其气候响应...

研究发现肠道菌群和脂质代谢对羊肉风味的影响

羊肉是重要的畜产品,其风味形成机制复杂,与脂质代谢、氨基酸代谢、微生物发酵等因素相关。长期以来,羊肉风味研究多停留在化学分析层面,缺乏对形成机制的系统整合。 中国科学院东北地理与农业生态研究所聚焦微生...

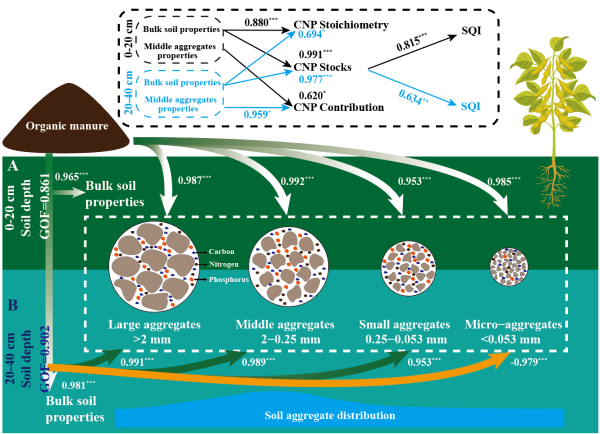

研究揭示调控团聚体尺度养分储量可提升黑土土壤质量内在机制

黑土地被誉为“耕地中的大熊猫”。东北黑土区玉米-大豆轮作是重要种植模式,对保障粮食稳产与生态安全具有战略意义。科学施肥改善黑土结构、恢复土壤质量,是亟待破解的科学问题。 中国科学院东北地理与农业生态研...

线虫与大豆早期互作分子调控机制研究取得进展

大豆孢囊线虫(Heterodera glycines)严重威胁大豆生产。线虫有精准的化学感知系统,能识别寄主根部分泌的信号物质,进而实现定向定位和侵染寄主。揭示线虫化感系统分子调控机制,可为阐明其寄主...

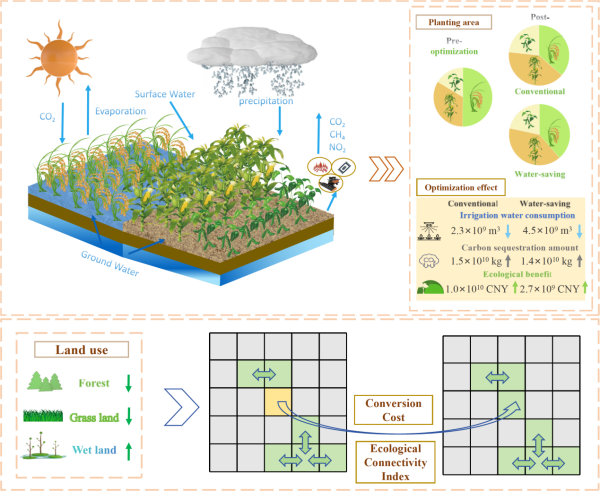

多维要素协同优化提升生态系统连通性研究获进展

农业快速扩张,对水资源供给造成压力,也侵占森林、草地和湿地等生态系统的生态用地,打破生态系统连通性,扰乱自然生态系统碳循环过程。水土资源优化配置要考虑粮食安全和生态安全,涉及水文、生态、农业、地理、经...

研究提出智能土壤有机碳制图新范式

土壤有机碳能维系黑土肥力、调节陆地碳循环平衡,也关系黑土地生态安全与碳汇评估。但土壤有机碳空间异质性强、遥感特征提取能力有限,传统土壤有机碳制图存在系统性误差,制约黑土地退化监测与碳储量精确评估。 针...

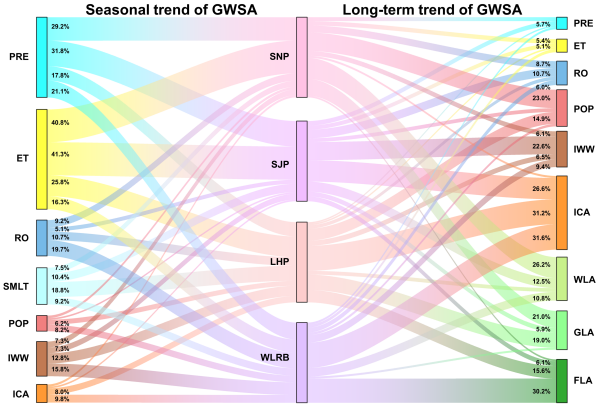

研究揭示东北黑土区地下水储量时空演变及驱动因素

东北黑土区是我国粮食主产区,地下水是当地农业灌溉主要水源。因此,开展东北黑土区地下水储量时空演变及驱动因素研究,揭示其年际、年内季节变化规律及其空间差异性,明确重点区域地下水储量关键驱动因素,对黑土区...

科研人员提出黑土层厚度高效预测新途径

黑土层厚度不仅直接影响土壤肥力,也决定着农作物的产量潜力。传统测量方法费时费力且成本高,难以全面揭示复杂地形条件下黑土层厚度的空间分异,长期制约黑土退化的科学评估和精准治理。 中国科学院东北地理与农业...

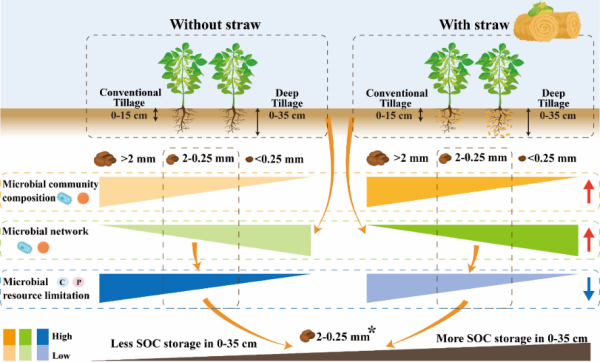

研究揭示秸秆还田影响土壤有机碳储存机制

土壤团聚体能物理保护固存有机碳,形成稳定碳库,并为微生物提供多样化的微生态环境。农业管理方式影响团聚体的形成与稳定,进而改变微生物群落结构。因此,明确这些影响对提升土壤质量至关重要。近期,中国科学院东...

研究解析未来气候与土地利用变化对东北黑土区碳库的影响

准确预测未来气候与土地利用变化对土壤有机碳的协同影响,对保障粮食安全和实现“双碳”目标至关重要。但是,土壤-环境关系复杂,土壤有机碳动态响应存在不确定性。中国科学院东北地理与农业生态研究所研究人员综合...