研究揭示秸秆还田影响土壤有机碳储存机制

文章导读

秸秆深翻还田竟能让土壤碳库"暴涨"?中科院团队最新研究颠覆认知:深翻至35厘米土层,有机碳储量远超常规耕作,揭秘其背后关键——秸秆如何巧妙缓解微生物碳磷"饥饿",促进大团聚体形成!实验发现,>2mm团聚体比例与养分含量双提升,更通过强化微生物网络复杂性,解锁碳积累新机制。这不仅为东北黑土区提供精准还田方案,更直指土壤质量提升核心,助你科学守护"耕地中的大熊猫"。想知具体操作?全文干货已备好。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

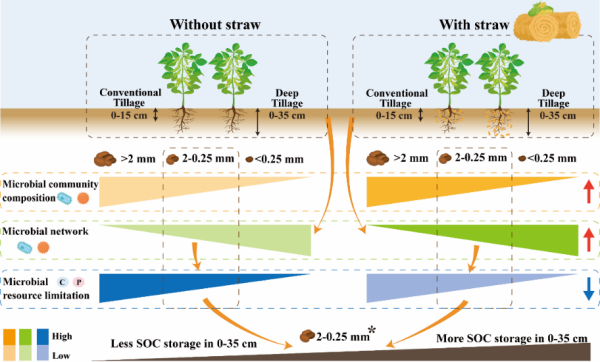

土壤团聚体能物理保护固存有机碳,形成稳定碳库,并为微生物提供多样化的微生态环境。农业管理方式影响团聚体的形成与稳定,进而改变微生物群落结构。因此,明确这些影响对提升土壤质量至关重要。近期,中国科学院东北地理与农业生态研究所科研人员,依托秸秆还田定位试验开展研究,分析不同粒径团聚体的有机碳、养分含量、微生物群落结构及其资源限制特征,揭示秸秆还田通过团聚体中微生物资源限制影响有机碳储存的机制。

研究显示,秸秆深翻还田在0cm至35cm土层中的土壤有机碳储量,明显高于常规耕作、秸秆浅翻还田和深翻;秸秆还田有效增加了>2mm团聚体比例,并提高其养分含量和微生物生物量。

酶化学计量分析进一步表明,秸秆还田能有效缓解微生物的碳和磷限制,该效应在深翻条件下尤为突出。此外,秸秆还田能促进大团聚体的形成与稳定,通过增强2mm至0.25mm粒径团聚体中微生物共现网络的复杂性,有助于缓解微生物资源限制,促进有机碳积累。

上述研究从团聚体尺度上强调了微生物调控对有机碳积累的重要作用,为东北黑土区制定合理的秸秆还田措施、提高土壤有机碳储量提供重要科学依据。

相关研究成果发表在《土壤与耕作研究》(Soil & Tillage Research)上。研究工作得到国家自然科学基金、黑龙江省杰出青年基金等的支持。

团聚体尺度上秸秆还田对土壤有机碳储量的影响

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...