江门中微子实验正式运行

文章导读

你是否想过,宇宙中最神秘的粒子——中微子,正悄悄揭开物质世界的终极奥秘?8月26日,中国主导的江门中微子实验(JUNO)正式运行,成为全球首个超大规模、超高精度的中微子专用装置。它深藏地下700米,远距“捕捉”核电站中微子,将以前所未有的精度破解“中微子质量排序”这一粒子物理十年难题。不仅能提升关键参数测量精度,还将探索太阳、超新星乃至质子衰变的未解之谜。由700名科学家、17国团队历时十余年打造,未来30年将持续升级,甚至可能回答“宇宙为何由物质构成”这一根本问题。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

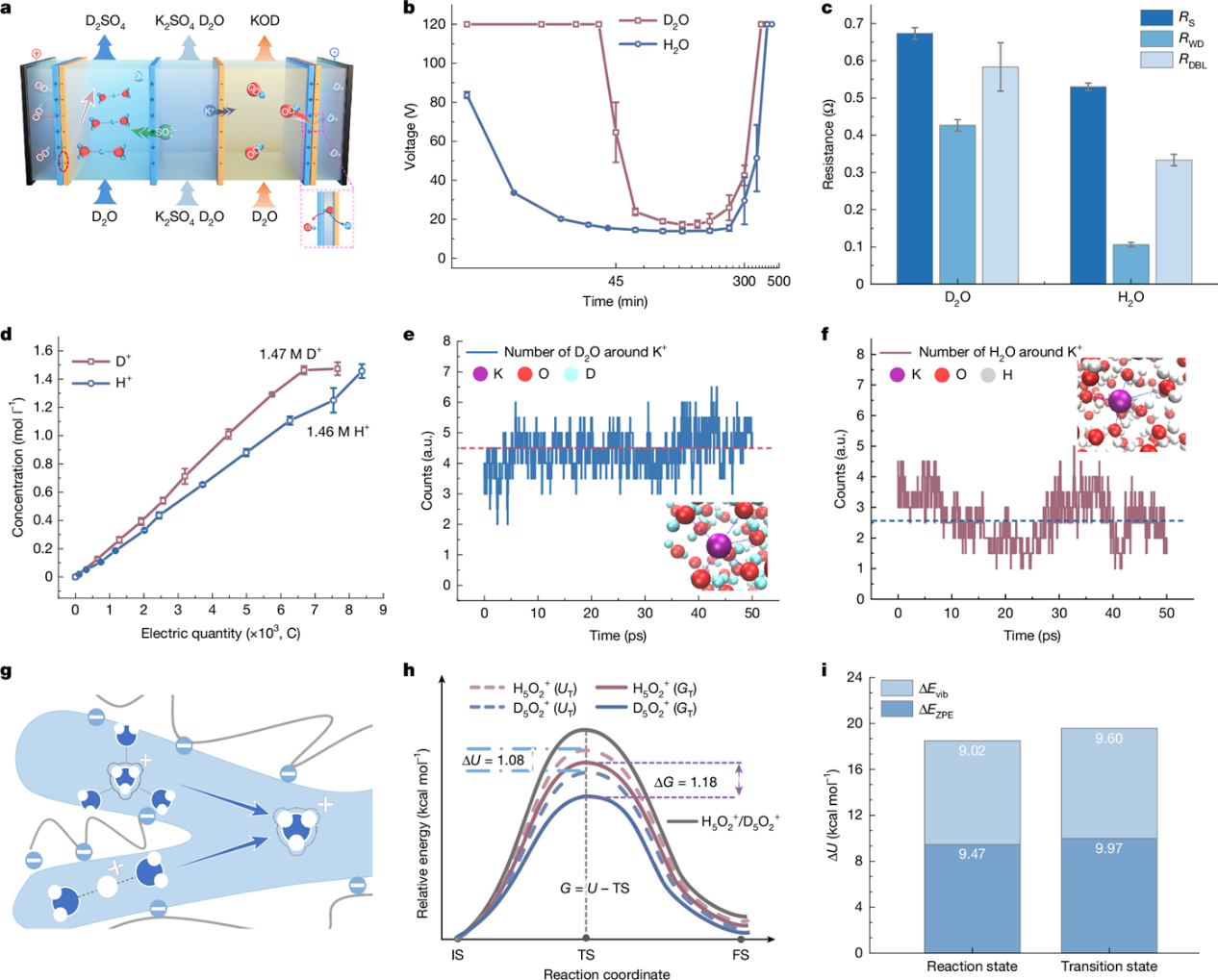

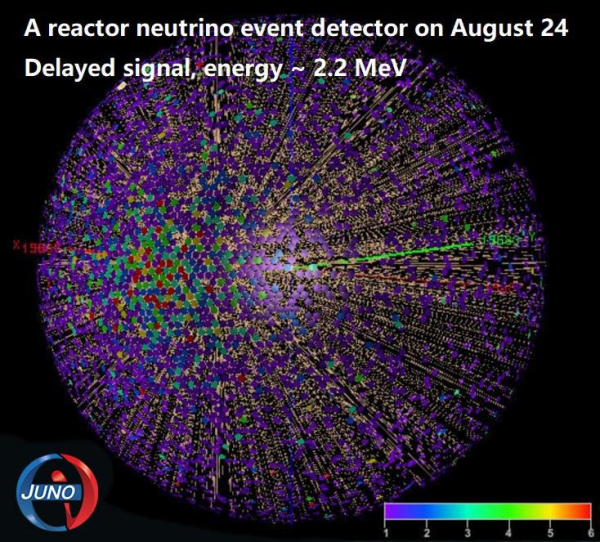

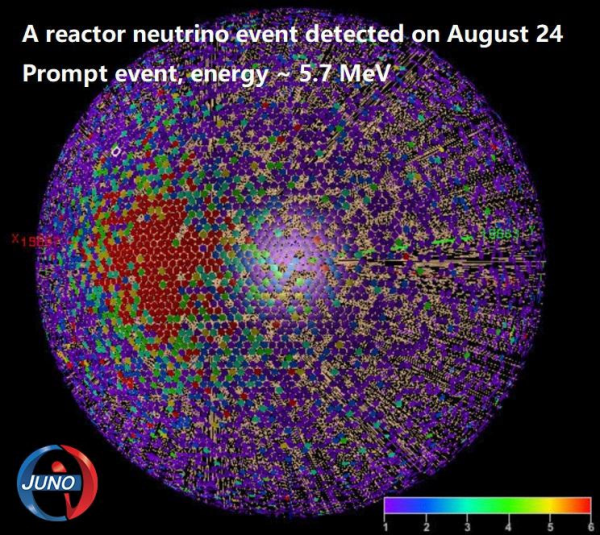

8月26日,江门中微子实验(JUNO)成功完成2万吨液体闪烁体灌注,正式运行取数。经过十余年的准备和建设,JUNO成为国际上首个运行的超大规模和超高精度中微子专用大科学装置。JUNO在试运行期间首批获取的数据显示,其探测器关键性能指标全面达到或超越设计预期,这使JUNO能够着手解决粒子物理学领域未来十年内的一个重大问题:中微子质量排序——即第三种中微子(ν₃)是否比第二种(ν₂)更重。

JUNO探测器位于广东省江门市附近的地下700米处,可以探测53公里外台山和阳江核电站产生的中微子,并以前所未有的精度测量它们的能谱。与国际同类实验相比,JUNO对质量顺序的测定不受地球物质效应和其他未知中微子振荡参数的影响,并将显著提高6个中微子振荡参数中的三个参数的精度。JUNO实验能够对来自太阳、超新星、大气和地球的中微子开展前沿研究,并将开启探索未知物理的新窗口,包括对不活跃中微子和质子衰变的搜寻。

JUNO由中国科学院高能物理研究所于2008年提出构想,2013年得到中国科学院战略性先导科技专项(A类)支持,并在同年得到广东省人民政府的支持,2015年启动隧道和地下实验室建设。2021年12月完成实验室建设并开始探测器在地下实验室的安装建设,2024年12月探测器主体建设完成并开始灌注超纯水与液体闪烁体。

在灌装过程中,项目团队首先在45天内完成超过6万吨超纯水的灌注,将内外有机玻璃球的液位差控制到厘米量级,流量偏差不超过0.5%,保障了探测器主体结构的安全稳定。随后经过半年的精细操作,将2万吨液体闪烁体精准注入直径35.4米的有机玻璃球内,并同步完成原有纯水的置换。超纯水与液体闪烁体的超高洁净度、透明度和极低放射性本底等特殊要求全部得到满足。同时,项目团队完成了探测器的调试优化,确保了探测器在灌注完成后立刻进入正式运行取数阶段。

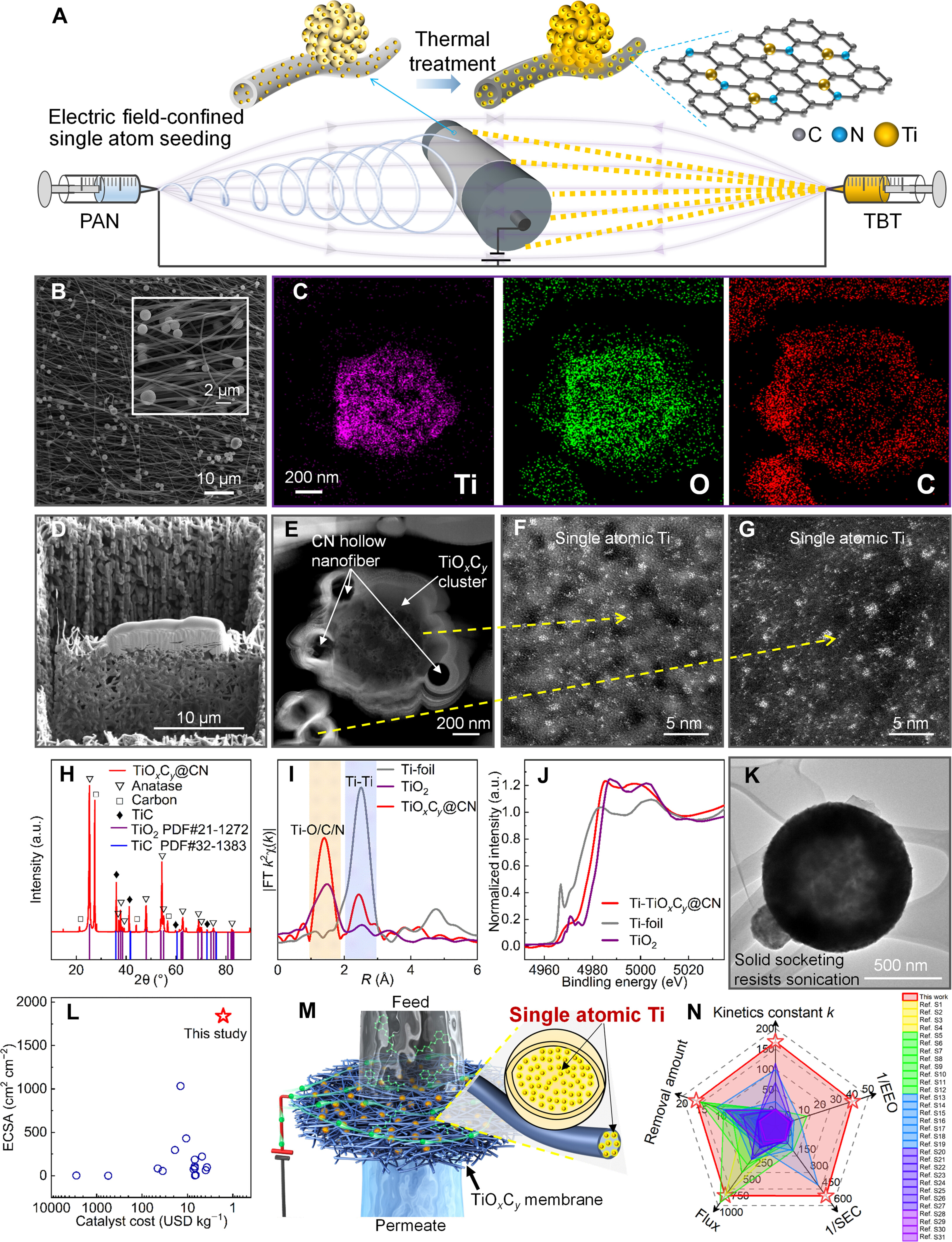

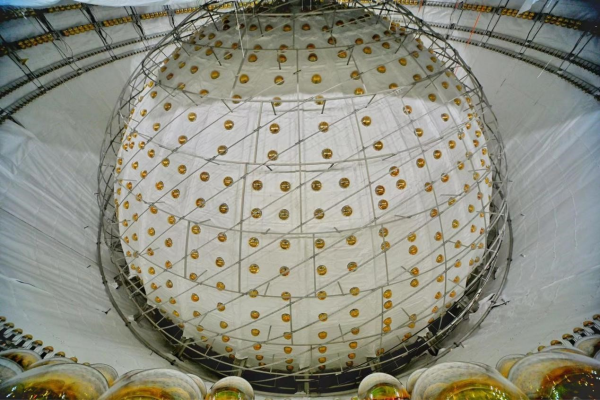

JUNO的核心探测器为有效质量达2万吨的液体闪烁体探测器(中心探测器),安置于地下实验大厅44米深的水池中央。直径41.1米的不锈钢网壳作为主支撑结构,承载了包括35.4米直径的有机玻璃球、两万吨液体闪烁体、两万只20英寸光电倍增管、两万五千只3英寸光电倍增管以及前端电子学、电缆、防磁线圈和隔光板等众多关键部件。遍布探测器内壁的光电倍增管协同工作,探测中微子与液闪相互作用产生的闪烁光,并将其转换为电信号输出。

作为中国科学院高能物理研究所主导的重大国际合作项目,JUNO的成员涵盖来自17个国家和地区、74个科研机构的700名研究人员。

JUNO的设计使用寿命可达30年,后期可升级改造为世界最灵敏的无中微子双贝塔衰变实验。这样的升级将探测中微子绝对质量,检验中微子是否为马约拉纳粒子,从而解决粒子物理、天体物理和宇宙学的前沿交叉热点难题,并深刻影响我们对宇宙的理解。

位于水池内(尚未灌水)的中心探测器(外部图)

中心探测器内部的有机玻璃球及光电倍增管

水池上方的顶部径迹探测器

JUNO探测到的一个反应堆中微子事例

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...