美提出二维材料“磁性基因”定制方法

文章导读

如何让二维材料拥有可定制的“磁性基因”?美国加州大学洛杉矶分校团队在《自然》发表新研究,突破传统磁性掺杂浓度低、温度受限等瓶颈,首创“插层-阳离子交换”方法。通过先插入锂离子撑开材料层间,再置换入锰、铁、钴等磁性离子,实现高达50%的掺杂浓度,并在温和条件下精准构建磁性超晶格。该策略普适性强,适用于石墨烯、二硫化钼乃至拓扑绝缘体和超导体,为自旋电子学和人工量子材料设计打开全新可能。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

6月25日,据《自然》(Nature)期刊网站消息,美国加州大学洛杉矶分校的研究团队提出一种通用“插层–阳离子交换”方法,通过控制金属阳离子在二维材料层间的分布,成功构建出成分与功能可调的磁性插层超晶格材料,实现二维材料“磁性基因”的定制,为自旋电子材料设计开辟了全新路径。相关研究成果6月25日发表在《自然》期刊上。

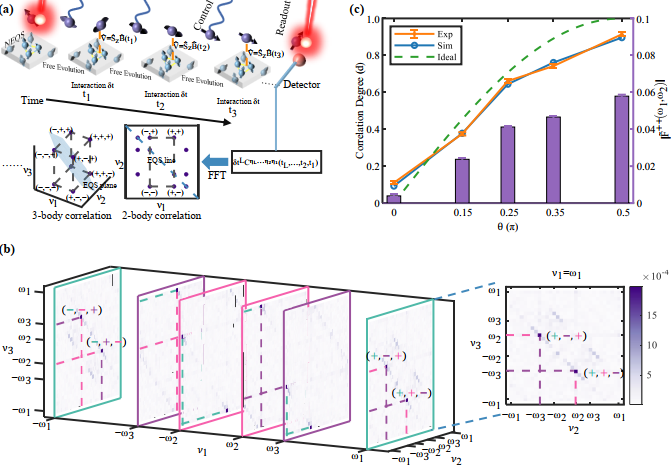

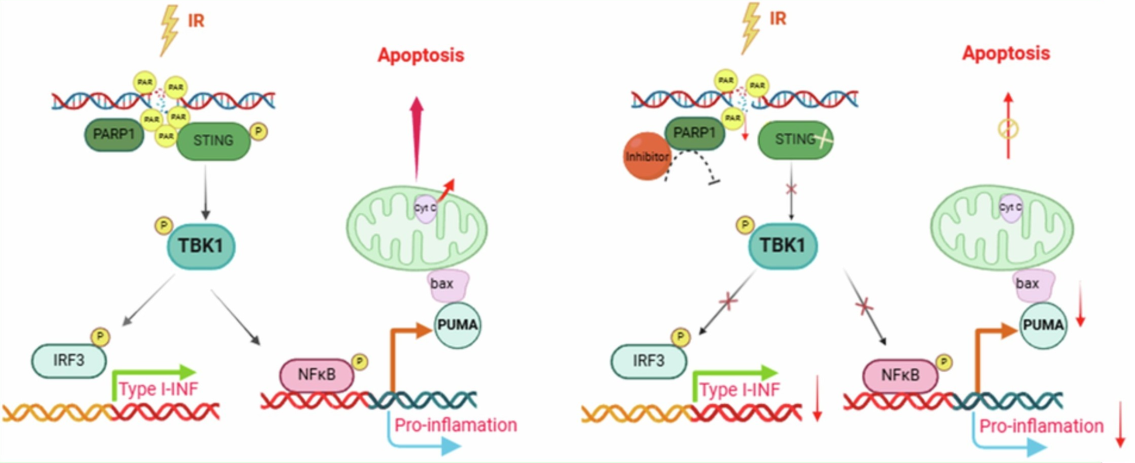

在固态材料中定制磁序对于自旋电子学研究和人工量子材料开发至关重要。然而,传统的稀磁掺杂半导体受固溶度限制,掺杂浓度难以超过5%,且铁磁转变温度偏低,难以满足高磁性能应用需求。层状二维原子晶体(2DACs)具有范德华间隙,为高浓度(可达50%)磁性原子插层提供了新的材料体系,但现有化学或电化学插层方法仅适用于少数特定材料体系。对此,美国加州大学洛杉矶分校的研究团队提出了一种通用的“插层–阳离子交换”策略,突破了基体材料能带位置和插层元素还原性的限制,实现了磁性超晶格的可控制备。首先,利用锂离子的小半径和高扩散性,在低温条件下将其预插层至2DACs层间,形成均匀的锂插层化合物。随后,通过阳离子交换反应,将锂离子替换为具有磁性的过渡金属离子(如锰、铁、钴等)。由于层间空间已被锂离子预先占据并扩张,后续交换过程可在温和条件下进行,避免了高温引发的相分离或合金化。该方法具有普适性,不仅适用于石墨烯、二硫化钼等经典2DACs,还能扩展至拓扑绝缘体(如二硒化铋)和超导体(如二碲化铌)等复杂材料体系,为构建多功能量子材料平台奠定了基础。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...