科研人员发现全温区压卡效应

文章导读

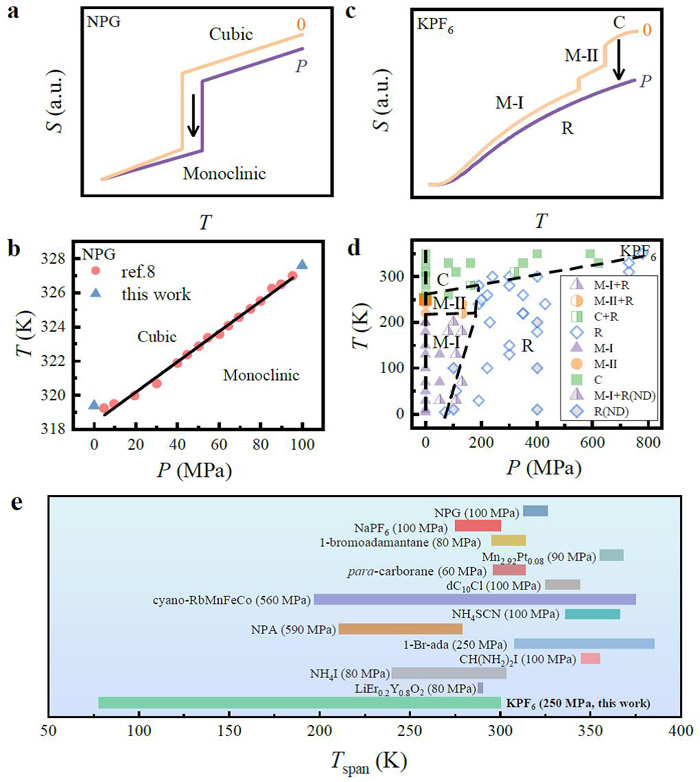

还在为多级制冷系统复杂又耗能而焦虑?传统固态制冷材料仅限窄温区工作,必须串联才能覆盖不同温度——但中国科学家刚刚颠覆了这一认知!中科院金属研究所李昺、刘培涛团队在无机塑晶KPF6中首次发现"全温区压卡效应",单材料竟能无缝覆盖室温、液氮、液氢甚至液氦温区(77.5K至293K),成为全球唯一实现宽温域连续制冷的固态方案。他们通过高压相图绘制和绝热温变实测(室温下压卡温变达12K),揭示了材料从面心立方到单斜相的转变机制。这项发表于《自然-通讯》的突破,或将终结传统制冷的能耗困局,为你打开绿色高效制冷的新大门。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

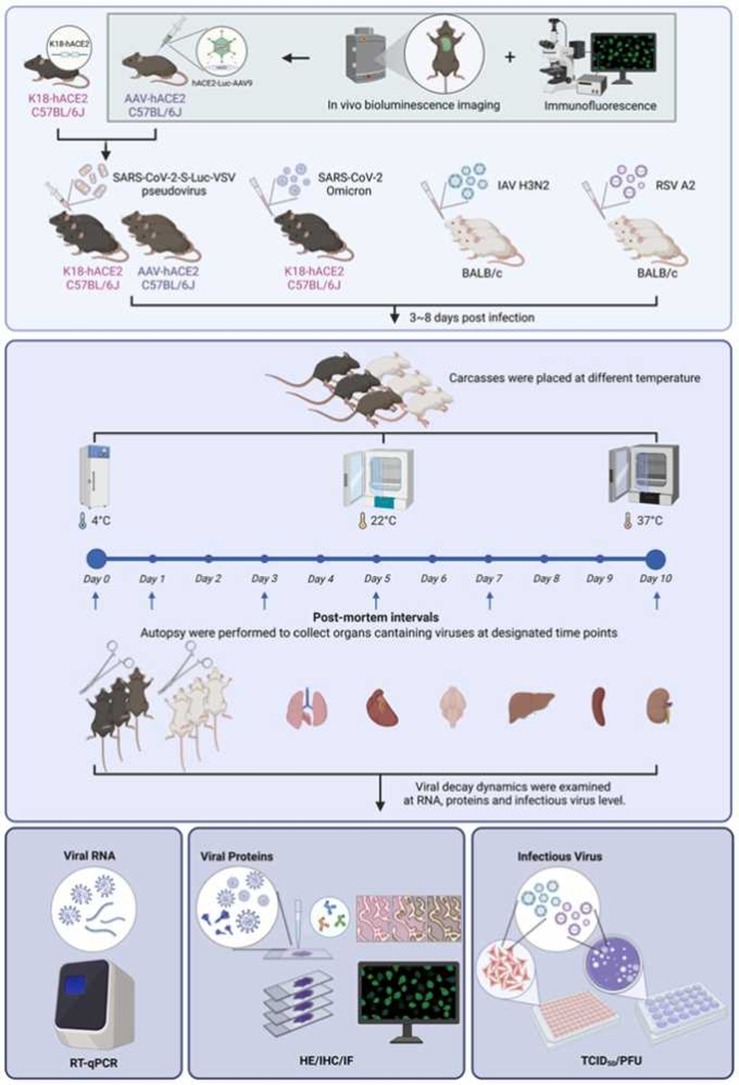

由于排放和能耗问题,传统气体压缩制冷技术备受关注,学术界和工业界均在积极寻找解决方案。近年来,固态相变制冷技术经历了快速发展。该技术基于固体材料中外场诱导的各类相变,并依外场不同可分为磁卡效应、电卡效应、弹卡效应及压卡效应。在相变温度附近,外场可有效改变相变热力学势垒和能级。因此,固态相变制冷效应均出现在相变温度附近较小的范围。要实现较宽温区的连续制冷,需将多个具有不同相变温度的材料串联形成多级制冷,如室温磁卡制冷原型材料稀土钆和庞压卡制冷原型材料新戊二醇,它们的制冷温区分别在293K和315K附近约+/-10K的范围。

近期,中国科学院金属研究所研究员李昺和刘培涛团队在无机塑晶材料KPF6中首次发现了全温区压卡效应,且单个材料可覆盖室温、液氮、液氢及液氦典型制冷温区,这是迄今为止唯一的全温区固态相变制冷材料。

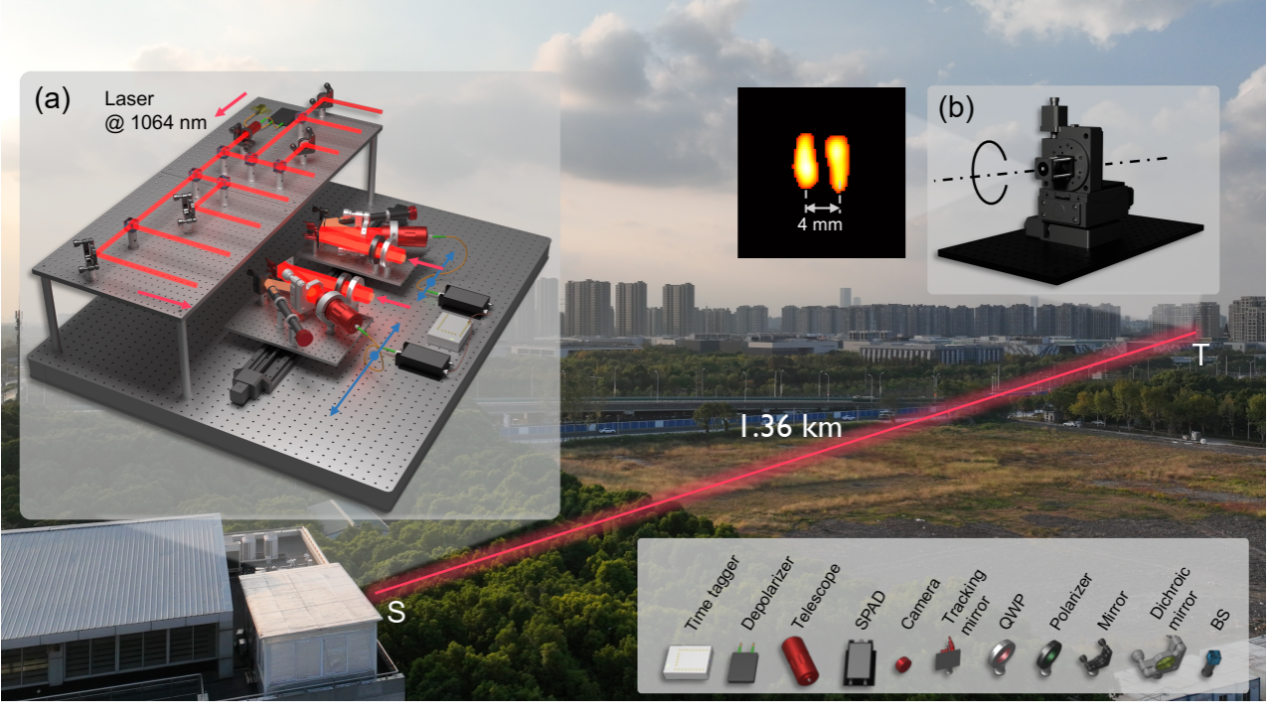

无机塑晶材料KPF6在室温为面心立方相,PF6八面体呈现了各向同性的随机旋转,即随着温度降低,分别在257K转变为单斜相II,并在219K转变为单斜相I。已有研究表明,在室温附近施加压力产生高压菱方相,从而导致庞压卡效应,且调控材料颗粒尺寸可在低场下获得较大的可逆压卡熵变。在该研究中,研究人员利用自研的压卡效应绝热温变测量装置,直接测量了KPF6在室温至液氮温区绝热温度变化:250M Pa压力下,室温下为12K,77.5K下为2.5K。进一步,研究人员综合运用实验室原位高压拉曼散射谱仪和日本J-PARC的高压中子衍射谱仪,获得了上百个温度-压力组合条件下的结构信息,绘制了完整的高压相图,并通过第一性原理计算复现了高压相变特征。

相关研究成果以All-temperature barocaloric effects at pressure-induced phase transitions为题,发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、中国科学院等的支持。

传统压卡效应与全温区压卡效应的比较

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...