拍摄分子电影,即在飞秒的时间尺度和埃的空间尺度实时拍摄动态过程中分子的结构变化,是超快科学领域长期追求的目标。过去基于超快X光散射和超快电子散射的研究,受限于时空分辨率,在研究复杂分子锥型交叉(conical intersection, CI)动力学方面仍然面临极大的挑战。近期上海交通大学向导教授和何峰教授领导的团队、与华南师范大学兰峥岗教授及加州大学圣地亚哥分校雍海望教授团队合作,利用在基金委国家重大科研仪器研制项目资助下自主研制的兆伏特超快电子衍射系统,结合高时间分辨率和超分辨技术,成功解析了分子在30飞秒内经过两次锥形交叉时的电子与原子核结构动力学。相关成果以“Super-resolution femtosecond electron diffraction reveals electronic and nuclear dynamics at conical intersections”为题,发表于《Nature Communications》(Nat. Commun. 16, 6703 (2025))。

锥型交叉是分子中不同电子态之间的简并区域,在很多光诱导过程中扮演了核心角色,一直受到光物理和光化学研究领域的密切关注。在锥形交叉区域,由于存在强烈的非绝热耦合,较小结构变化就会导致电子与核运动的强烈耦合,因此需要在飞秒的时间尺度和亚埃的空间尺度下同步追踪电子和原子核结构演化,才能更全面地理解这类超快过程。本研究中选择的分子体系是1,3-环己二烯(CHD),其在光激发后的开环动力学是教科书级示例,被广泛用于非绝热动力学的研究。然而,此前超快谱学的研究大多聚焦于电子态的变化,无法对分子结构的变化进行直接测量;而基于超快散射的研究则由于时间或空间分辨率的限制,也难以捕获CHD开环早期100飞秒内的两次锥型交叉结构动力学。

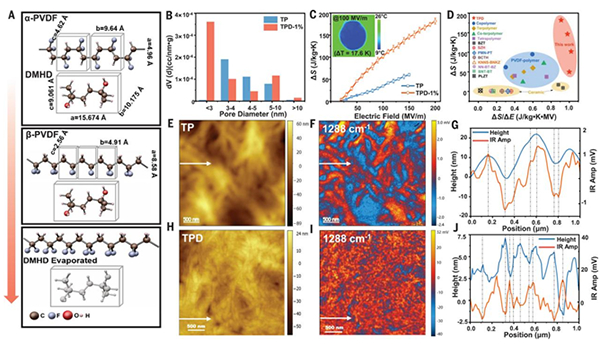

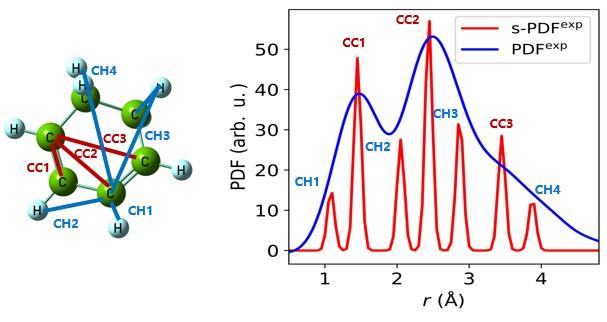

图1:CHD分子结构及原子对分布函数

为了实现这一目标,研究团队将超快电子衍射技术与超分辨技术结合,同时实现了优于100飞秒和优于0.4埃的高时空分辨率。如图1所示,利用传统方法通过衍射斑反演获得的原子对分布函数(PDF: pair distribution function)如图中蓝线所示;受衍射效应限制,其呈现两个较宽的峰,无法分辨次近邻和对角C-C原子对间距。超分辨技术旨在基于测量到的有限的动量空间信息,反演出未测量到的高动量空间数据所携带的结构信息,这在一般情况下是难以实现的;然而,基于近期发展的压缩感知理论,当待测量的分布具备稀疏性时,通过增加正则化项可获得全局最优的超分辨结果。受此启发,本研究将超分辨技术用于原子对分布函数的重建:如图中红线所示,超分辨技术不仅成功分辨了次近邻和对角C-C原子对间距,还解析出C-H键对应的原子对。该方法得到了超过衍射极限(0.6埃)的空间分辨率,为研究锥型交叉附近分子的微小结构变化提供了可能。

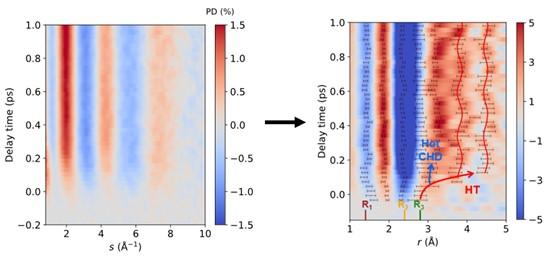

得益于装置的高时间分辨率和高信噪比,实验中除测量到大散射角区域携带分子结构信息的弹性散射信号外,也观察到过去实验中未能观察到的低散射角区域携带分子电子态信息的非弹性散射信号,如图2中左图所示。基于差分衍射信号反演得到的原子对分布函数随时间的演化如图2中右图所示,可以清晰地看到分子由于开环产生的更长间距的原子对的产生以及开环产物的相干振荡过程。

图2:时间分辨差分衍射信号及原子对分布函数

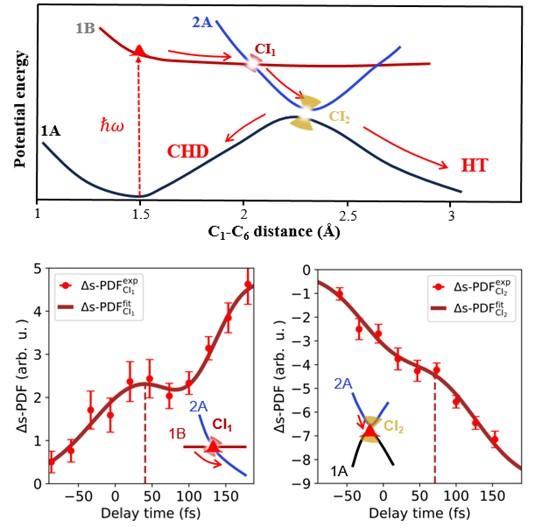

研究团队进一步利用超分辨技术重建出原子对的密度变化(图3),提取出了原子核波包经过两次锥型交叉时的结构信息。通过超分辨可提取出差别小于0.4埃的两个原子对信息,分别对应两处锥型交叉的特征分子构型。由于原子核波包经过锥型交叉时会导致局域的键密度发生变化,因此通过测量该原子对的密度演化,实验成功捕捉到原子波包在约30飞秒的时间内分别跨越了两个锥型交叉的超快动力学过程,并与模拟结果较好的吻合。

图3:CHD开环动力学示意图及利用超分辨技术确定波包经过两个锥型交叉的时间

本研究展示了兆伏特超快电子衍射结合超分辨技术在研究分子非绝热动力学中的巨大潜力,所提出的方法具有普适性,将为未来探索更复杂体系中的非绝热过程、激发态动力学及结构-功能关联研究提供强有力的工具。上海交通大学博士生蒋辉、王天羽,华南师范大学博士生张娟娟为文章共同第一作者,兰峥岗、雍海望、何峰与向导教授为论文共同通讯作者。本工作受到国家自然科学基金的资助。

论文原文:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-61975-9

作者: 叶丹 供稿单位: 物理与天文学院

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...