中国农业大学动科学院孙东晓教授团队利用多组学联合分析揭示奶牛乳成分性状潜在遗传调控机制

文章导读

你是否好奇,牛奶中的优质蛋白和脂肪究竟由哪些基因暗中操控?中国农大孙东晓团队联合多组学技术,揭秘奶牛乳成分背后的遗传密码。通过对1.6万头奶牛及海量单细胞数据的深度分析,锁定EFNA1、HSTN等9个关键功能基因,揭示其通过mTOR、PPAR等通路协同调控乳脂乳蛋白合成。研究更发现肝脏与乳腺特定细胞亚型的核心作用,以及多个潜在致因变异,为奶牛精准育种提供全新理论支撑,也为农业动物复杂性状研究树立了新范式。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,动物科学技术学院孙东晓教授团队在国际知名期刊Communications Biology(中国科学院一区TOP)在线发表题为《多组学揭示奶牛乳成分性状遗传调控机制的试点研究》(A pilot multi-omics study reveals genetic mechanisms regulating milk component traits in dairy cattle)原创性研究成果。

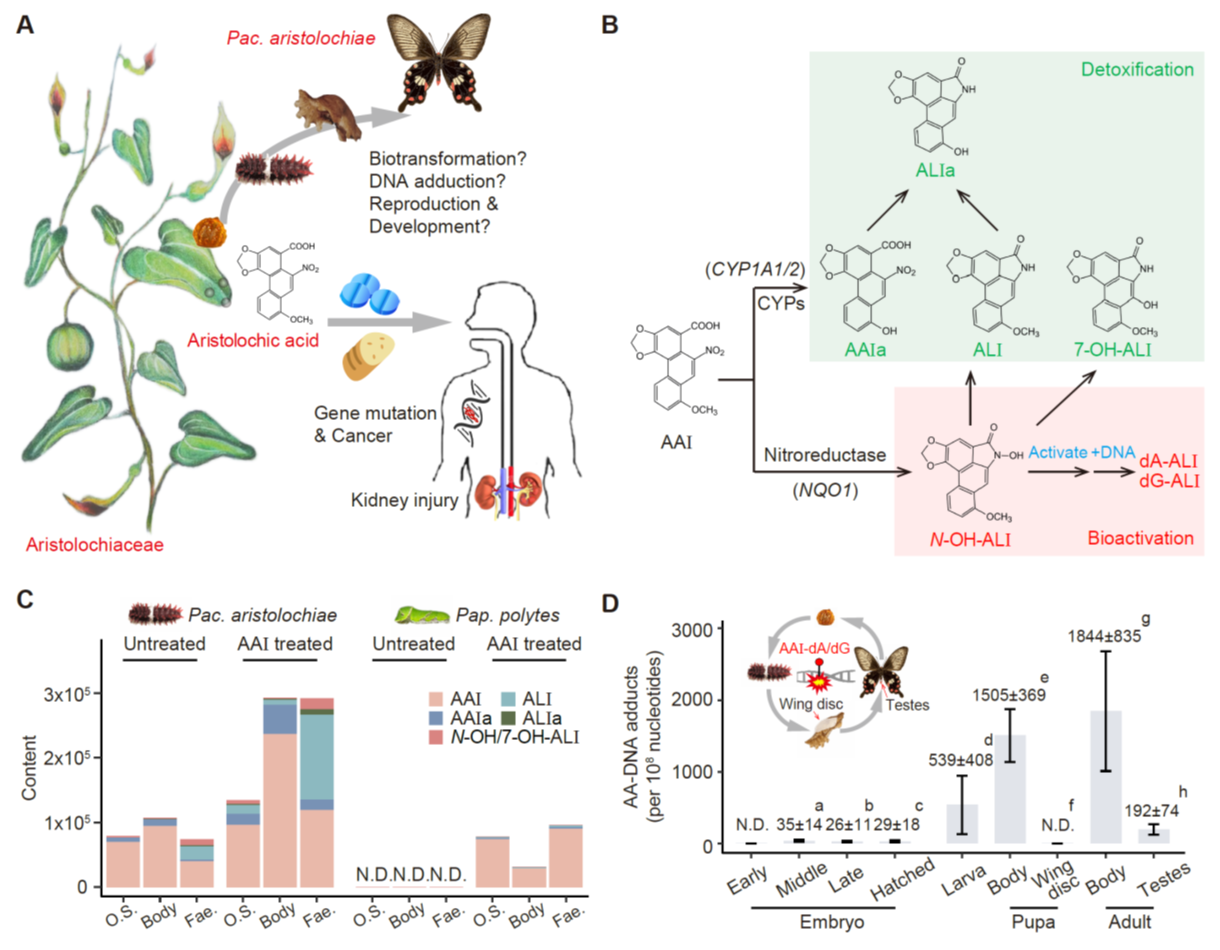

牛奶富含对人类营养和健康至关重要的蛋白质和脂质。乳腺上皮合成乳脂、乳蛋白依赖于肝脏代谢提供的脂质和氨基酸前体。乳成分性状是奶牛育种的核心育种目标,受微效多基因控制,目前仅鉴定到DGAT1、GHR和 ABCG2几个主效基因,性状形成的遗传调控机制仍不明确。

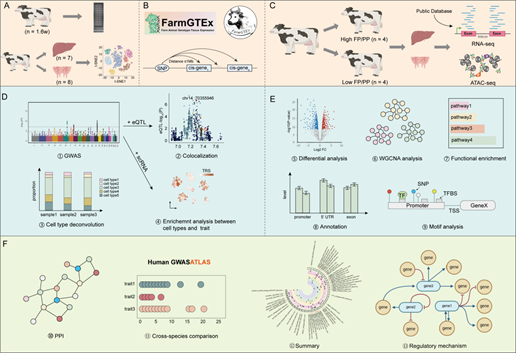

本研究对涵盖8,535,460个SNP位点的1.6万头中国荷斯坦牛开展了GWAS分析,并与CattleGTEx项目的cis-eQTL数据(肝脏n=576,乳腺n=175)进行共定位,鉴定致因变异;结合单细胞转录组数据鉴定关键细胞亚型。单细胞数据来源于作者团队构建的Cattle Cell Atals,涵盖肝脏样本的85,799个细胞和乳腺样本的113,725个细胞。此外,基于极端高低乳蛋白率和乳脂率组各8头奶牛的肝脏、乳腺RNA-seq和ATAC-seq数据,系统解析了候选基因的潜在调控机制。

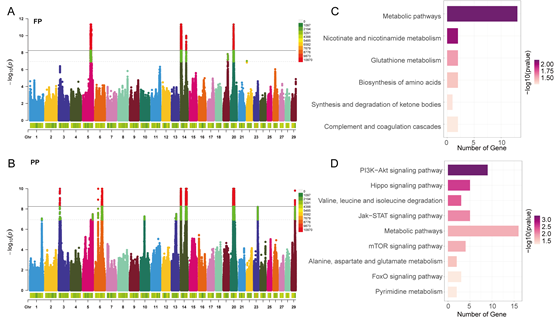

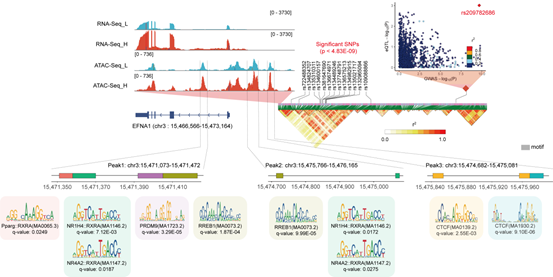

研究首先对16,188头奶牛进行GWAS分析,发现新功能基因EFNA1、HSTN等。与乳脂率相关的116个基因在味觉转导、酮体合成和降解以及胰高血糖素信号通路中显着富集;而与乳蛋白率相关的172个基因在丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸代谢及mTOR信号通路中显着富集。共定位分析确定了16个基因的15个潜在的致因变异,如可能调控肝脏EFNA1表达的rs209782686,调控乳腺HSTN的rs110598082。

肝脏RNA-seq和ATAC-seq结果显示,差异基因显著富集到氨基酸代谢、MAPK和mTOR通路。启动子区motif分析预测到PPARG、RXRA等核心转录因子。富集分析显示肝细胞的HEP0-HEP3亚型显著富集GWAS信号。EFNA1在所有组学中均被鉴定,其在高乳蛋白组中启动子可及性增强,可能通过CTCF和RXRA介导的转录激活所驱动。

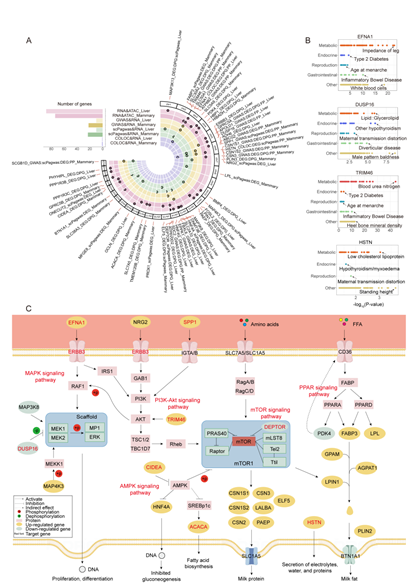

乳腺多组学结果显示,差异基因显著富集于PPAR信号传导、雌激素信号传导和催产素信号通路,ELF3、ELF5、SPI1等ETS家族TF对乳腺上皮细胞的发育至关重要。乳腺上皮细胞LumSec-HSPH1、LumHR 和肌上皮细胞亚型显著富集GWAS信号。在乳汁合成过程中,乳腺一系列参与乳脂、乳蛋白合成、分泌的基因在高乳成分组中被广泛激活,包括TRIM46、HSTN、CIDEA和BTN1A1等。

综合多组学分析共鉴定出9个关键功能基因,包括EFNA1、ERBB3、DUSP16、DEPTOR、TRIM46、HSTN、CIDEA、ACACA和SPP1,通过MAPK、AMPK、PI3K-Akt和mTOR信号通路协同调控乳蛋白和乳脂合成,且与多种人类性状相关,如脂质-糖脂比值、母体遗传畸变和首次月经年龄等。

这项研究通过整合群体遗传学、单细胞组学、基因表达和染色质可及性的联合分析方法,系统揭示了影响乳成分性状的细胞类型、关键功能基因及其调控机制,为奶牛基因组选择育种提供了重要理论依据,也为应用综合多组学方法分析农业动物复杂性状提供了范例。

中国农业大学为论文第一完成单位,动科学院孙东晓教授为论文通讯作者,团队博士研究生郑伟杰和已毕业博士研究生张俊楠为共同第一作者,团队已毕业博士研究生黄金锋、刘亚楠,副教授韩博为论文合作作者。该研究得到国家重点研发计划(2021YFF1000700,2022YFF1000103)、科技创新2030-重大项目(2023ZD04069);长江学者与高校创新研究团队项目(IRT_15R62)等项目资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...