大连理工大学生物工程学院薛闯教授团队在人工细胞器领域实现重大突破

文章导读

你是否想过,人工细胞器也会“衰老”?大连理工大学薛闯、康巍团队最新研究发现,人工无膜细胞器在形成初期能大幅提升酶催化效率,但随时间老化会逐渐固化,反而导致活性下降。这项发表于《自然·通讯》的研究首次揭示了“时间—物理性质—酶活性”之间的动态关联,并提出通过甘氨酸等小分子延缓老化,让催化效率持久在线。颠覆传统静态认知,为合成生物学带来全新调控策略。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

在漫长的生物进化历程中,天然细胞发展出基于生物大分子液-液相分离(LLPS)的代谢区室化策略,形成具有空间分隔能力的无膜细胞器(membraneless organelles)。这类亚细胞结构能够为多酶体系提供独立的微环境,增强底物隧道效应,抑制副反应,并提升细胞适应性。受此启发,通过仿生策略构建人工无膜细胞器,实现酶分子的精准空间组织与功能调控,在合成生物学中具有重要意义。然而,当前大多数研究仍将无膜细胞器对酶催化过程的调控简单视为静态的平衡系统,忽视了无膜细胞器会随时间老化(aging)这一重要特性,老化过程如何影响细胞器的结构稳定性和生物催化效率尚未得知。

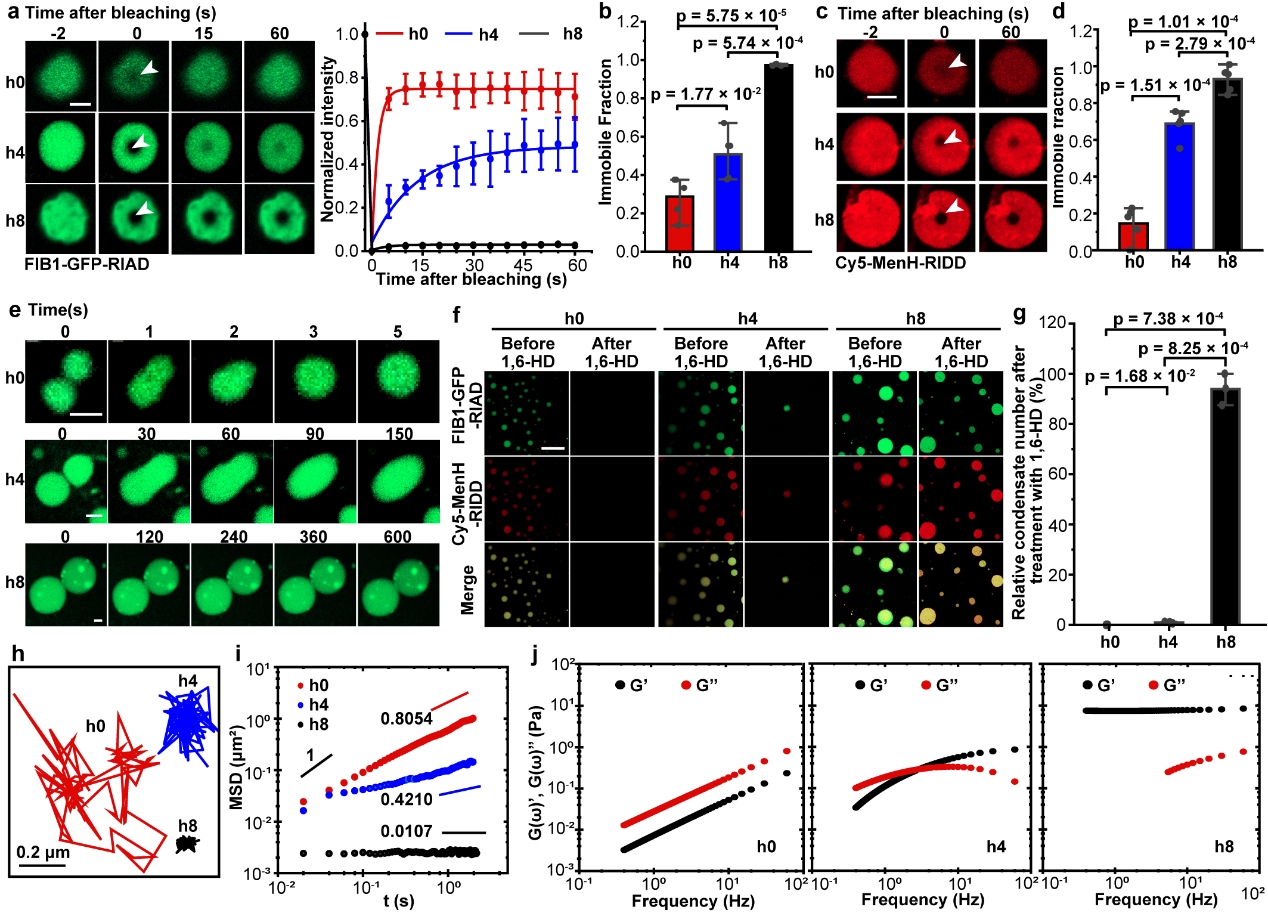

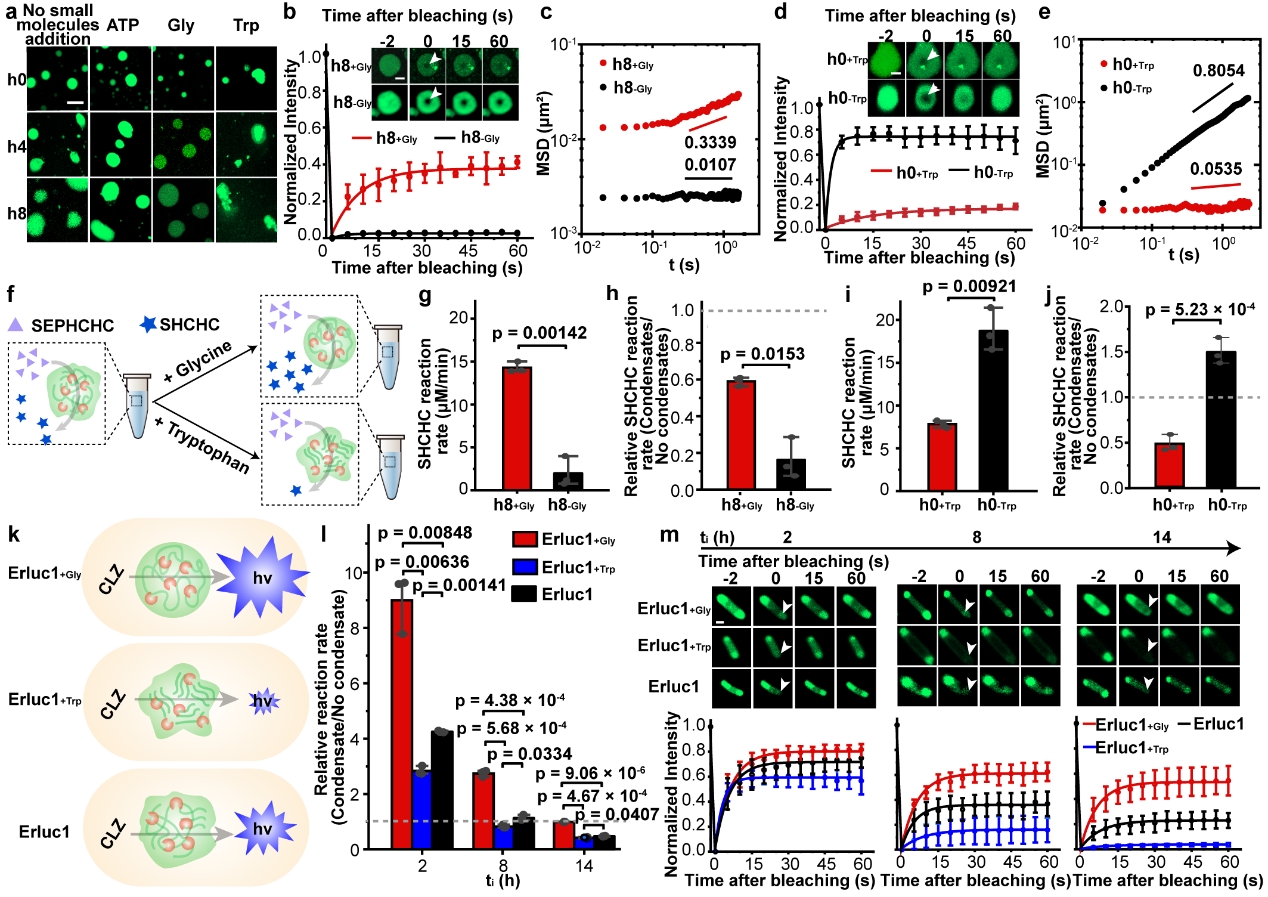

近日,大连理工大学薛闯/康巍团队系统揭示了无膜细胞器老化对酶活性的时间依赖性调控机制。基于团队前期开发的亲和作用短肽对RIAD-RIDD (Nat. Commun.2019,10(1), 4248),本工作构建了一种基于液-液相分离的可精确招募酶分子的人工无膜细胞器。无膜细胞器在形成初期能够显著提升酶的催化速率,但该优势会随着无膜细胞器随时间演变发生老化而逐步衰减。结合流变学、高分辨电镜、全原子模拟与多组分共聚集分析,团队精确解析了无膜细胞器随着时间推进由液体向麦克斯韦流体再至固体的演变路径,明确了无膜细胞器的固化是导致酶活性下降的根本原因。该工作建立了“时间—无膜细胞器的物理材料性质—酶活性”三者之间的关联模型,提出酶功能与无膜细胞器老化过程耦合的全新概念。

此外,团队采用甘氨酸等生物相容性小分子作为老化调节剂,有效延长了无膜细胞器维持高催化活性的时长。通过筛选不同结构的小分子,能够调节无膜细胞器的物理性质,从而调控无膜细胞器内的催化效率。本研究开发了一种普适性调控策略,通过在工程细胞中延缓无膜细胞器老化进程,使其长期维持高效催化活性。该策略不仅为构建高效生物催化系统提供了创新思路,同时为人工无膜细胞器的寿命调控和动态响应机制研究奠定了重要理论基础。

上述研究成果发表于《自然·通讯》(Nature Communications),文章题目为“老化凝聚体催化效率的时空分析”(Time-dependent catalytic activity in aging condensates)。大连理工大学生物工程学院/智能生物制造教育部重点实验室为本工作的第一通讯单位。生物工程学院康巍副教授为第一作者,大连理工大学博士研究生吴芷玥、黄欣智(已毕业)为共同第一作者,薛闯教授、康巍副教授、香港中文大学马俊才博士等老师为共同通讯作者。西交利物浦大学吴思晋老师等对该研究模拟部分提供了帮助。本研究受到了国家自然科学基金面上项目、区域联合基金联合重点项目,辽宁省自然科学基金面上项目,大连理工大学基本科研业务费的支持。

近年来团队在人工细胞器领域发表了一系列有影响力的工作(J. Am. Chem. Soc.2024,146: 6686;Nano Lett.2024,24:9237;Angew. Chem. Int. Ed.2022,61, e202214001;Chem. Comm. 2025, 61: 8703),为发展高效可控的生物催化体系提供了新思路。

来源:生物工程学院

编辑:王增强

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...