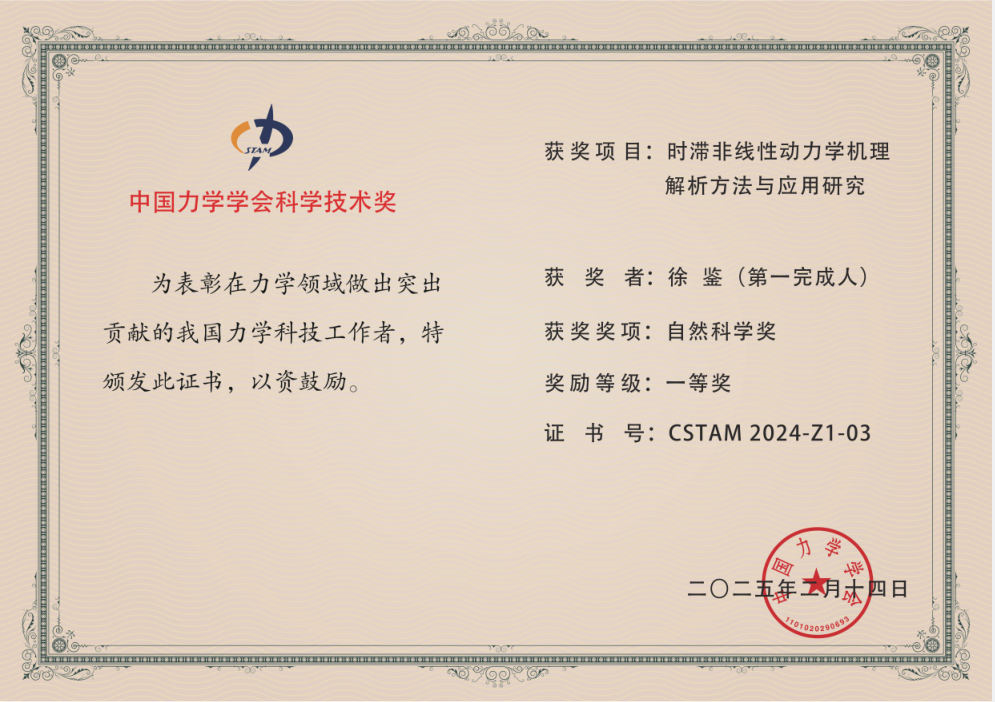

航空航天与力学学院徐鉴团队摘得中国力学学会科学技术奖自然科学一等奖

文章导读

在复杂系统动力学领域,一个微小的时间延迟竟能颠覆传统认知?同济大学徐鉴教授团队历经二十余年攻关,凭借“时滞非线性动力学机理解析方法与应用研究”突破核心难题——揭秘时滞的“开关效应”,提出摄动-增量方法解决无限维流形高精度约化等瓶颈,并构建时滞中心的宽频振动抑制技术,实现颠覆性理论创新。成果发表于MSSP、JSV等顶级期刊,他引超四千次,培养国家杰青等顶尖人才,并摘得中国力学学会自然科学一等奖——动力学与控制领域首个!评审盛赞其原创性及深远学术影响。探索团队如何以执着精神攻克这一历史性壁垒,开启振动控制新纪元。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

7月19日,中国力学大会-2025在长沙举行,同济大学航空航天与力学学院徐鉴教授、孙秀婷教授等完成的“时滞非线性动力学机理解析方法与应用研究”斩获第十届中国力学学会科学技术奖自然科学一等奖。

徐鉴教授团队直面当前复杂系统动力学与控制领域核心科学难题,聚焦于非线性系统时滞动力学行为解析方法及其调控机理,历经二十余年潜心攻关,发现时滞在非线性系统中具有切换简单和复杂动力学的“开关效应”并厘清了时滞与非线性时空耦合效应的关系;提出了摄动-增量方法及完整计算框架解析非线性动力学响应,解决了无限维流形高精度约化、初值选择无理论依据及频域时滞辨识结果多值性等难题;提出时滞耦合吸—隔一体化控制设计新思想,构建以时滞为中心的宽频振动抑制技术框架,突破非线性耦合系统信号测试并明确时滞协同吸—隔子系统低宽频抑振机理。该项研究在时滞引发的局部和全局动力学行为调控机理的阐释上取得颠覆性认知,成功突破了长期制约复杂系统动力学与控制发展的时滞效应理论瓶颈与技术壁垒。系列高水平论文发表于MSSP、TIE、JSV、Physica D、T MECH、IJBC、ND等领域权威期刊,成果被国际同行广泛引用并高度评价,他引超过四千次。该项目培养了国家杰青1人、国家优青1人、力学学会青年托举人才2人、中国力学学会优博2人及多名上海市优博。

中国力学学会2015年设立了科学技术奖,分为自然科学奖和科技进步奖,涵盖动力学与控制、流体力学、固体力学等多个分支,旨在表彰在力学科技领域作出突出贡献的个人或团队,推动力学学科创新及工程应用发展。获奖成果需具有显著学术价值或社会经济效益,是国内力学领域重要荣誉之一。中国力学学会本届科学技术奖评选出自然科学一等奖3项,其中固体力学领域、流体力学领域、动力学与控制领域各1项。徐鉴教授团队获得的奖项不仅是动力学与控制领域本届评选出的唯一的自然科学一等奖,也是中国力学学会该领域第一个自然科学一等奖。评选过程中,评审专家充分肯定了团队在非线性系统时滞动力学行为解析方法及其调控机理研究方面取得的学术价值,一致认为成果原创性突出、科学价值重大、学术影响深远,是当之无愧的一等奖。

荣誉背后,凝聚着徐鉴教授及团队成员孙秀婷教授、张晓旭副教授和众多研究生多年如一日的执着探索与协同攻坚。团队成员深耕基础理论方法突破和实验技术改进,克服重重挑战,展现出追求卓越、勇攀高峰的科研精神。“这份沉甸甸的一等奖,是对团队基础研究原始创新能力的一次重要检阅与最高褒奖”,徐鉴教授在分享喜悦时说,“它印证了我们长期坚持面向世界科技前沿、鼓励自由探索与潜心治学的正确方向。成绩属于整个团队,更属于每一位默默耕耘的科研工作者。它极大地提振了我们的学术自信,吹响了向更高目标进军的号角!”

相关负责人表示,此次问鼎中国力学学会科学技术奖自然科学一等奖是航空航天与力学院发展史上的又一辉煌时刻,彰显了学院在动力学与控制领域深厚的学术积淀、前瞻的布局眼光和卓越人才培育的能力。学院将肩负荣誉与使命,持续深化基础研究,为提升我国自主创新能力和攀登世界科学高峰贡献力量。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...