我国学者与海外合作者在多模式交通系统韧性方面取得进展

文章导读

当极端洪水来袭,城市交通如何避免瘫痪?我国学者联合国际团队,首次揭示多模式交通系统在洪灾下的自适应韧性机制。研究发现,微小的防洪能力提升,竟可在临界点附近挽救大量交通需求;更令人意外的是,不同城市主导的适应方式截然不同——洛杉矶靠改道,南京和汉堡则依赖换乘。这项发表于《自然・可持续》的成果,不仅构建了全球通用的韧性评估框架,更揭示了交通系统“自我修复”的普适规律,为城市关键基础设施抵御气候灾难提供了科学支撑。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

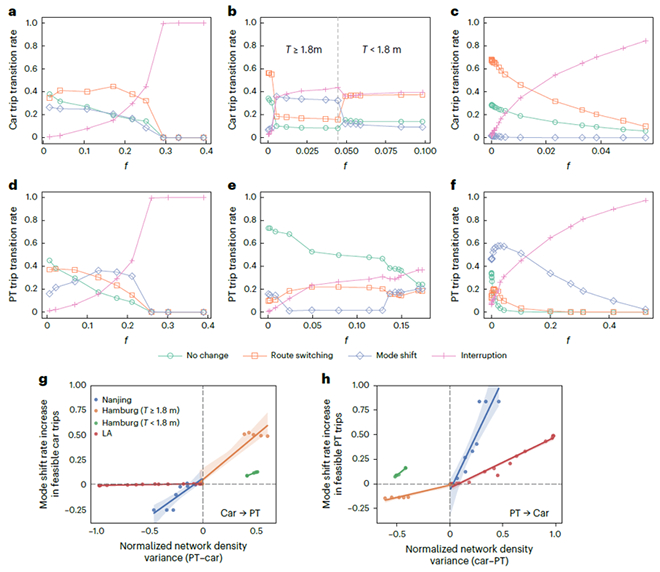

图 自适应行为模式。(a-c)小汽车乘客行为转换;(d-f)公共交通乘客行为转换;(g-h)洪涝灾害下统一的自适应交通方式转移

在国家自然科学基金项目(批准号:72288101,72242102)等资助下,北京交通大学高自友、贾斌教授团队、北京师范大学汪伟平副教授及合作者,针对多模式交通网络韧性和自适应能力开展了深入研究。相关成果以 “极端洪水下多模式交通网络韧性的自适应能力(Adaptive capacity for multimodal transport network resilience to extreme floods)” 为题,于2025年6月25日在线发表在《自然・可持续》(Nature Sustainability)上,论文链接:https://www.nature.com/articles/s41893-025-01575-z。

随着气候变化加剧,极端天气事件频发,洪涝灾害对城市交通系统的威胁日益严峻。在危机中,交通基础设施能否有效应对干扰、避免临界点、实现适应与转型至关重要。尽管交通系统韧性研究已取得一定进展,但现有研究大多聚焦于灾后恢复,如何实现对多模式交通系统韧性评估并量化系统对洪水等极端气候现象的适应能力,是该领域一个亟待解决的重要问题。研究取得了如下成果:

(1)提出了洪涝灾害情境下多模式交通网络韧性与自适应能力的评估框架。通过融合基于智能体的多模式交通网络功能模型与洪水复合故障模型,量化了城市综合交通系统在不同防洪能力水平下的结构韧性和功能韧性。

(2)通过中国南京、德国汉堡与美国洛杉矶的实证研究发现,多模式交通系统的结构韧性与功能韧性均存在突变特征:在临界点附近,交通基础设施抗洪能力的轻微提升可保护大量需求免于洪水中断。

(3)揭示了多模式交通系统的普适性自适应机制,其适应性交通方式转移取决于可通行需求数量与网络密度的相对变化(图)。

(4)量化了自适应能力的驱动因素——路径调整与方式转换的韧性增益效果,发现路径调整是洛杉矶自适应能力的主要驱动因素,而方式转换是南京与汉堡自适应能力的主要驱动因素。

此项研究成果对设计具有韧性和可持续性的关键基础设施系统具有重要价值,无论是交通、能源还是通信系统,都可从中汲取经验,从而在遭受严重洪水灾害时仍能维持功能运转,保障社会正常运行。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...