我国学者与海外合作者在非双曲钒酸钇稀土晶体中发现双曲声子极化激元

文章导读

你是否想过,突破纳米光学瓶颈的关键,竟藏在一块“非双曲”晶体中?我国科学家首次在非双曲钒酸钇稀土晶体中发现长程双曲声子极化激元,颠覆了双曲极化激元必须依赖双曲材料的传统认知。通过温度调控,实现极化激元从椭圆到双曲的拓扑转变,传播距离达59微米,兼具低损耗与可调谐优势。这项发表于《自然》的成果,不仅拓展了双曲极化激元的材料边界,更开辟了“非双曲极化激元”新方向,为中红外传感、超分辨成像带来全新可能。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

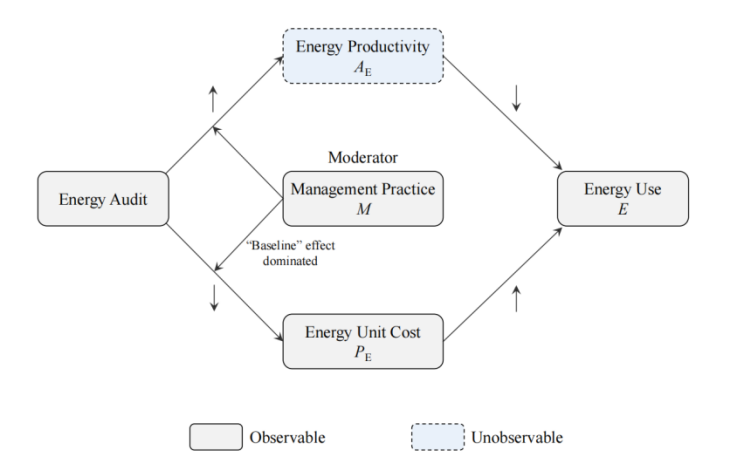

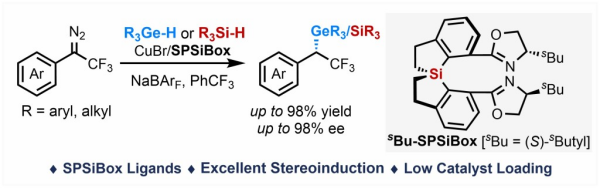

图 (a)传统双曲材料与钒酸钇晶体的介电张量符号关系及双曲范围;(b)基于钒酸钇晶体的温度驱动光学拓扑转变

在国家自然科学基金项目(批准号:52172162、52072349、52402020)等资助下,中国地质大学(武汉)李国岗教授、戴志高教授团队与国内外合作者在极化激元纳米光子学研究领域取得新进展。相关研究成果以“Long-range hyperbolic polaritons on a non-hyperbolic crystal surface”为题,于2025年7月发表在《自然》(Nature)上。原文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09288-1。

双曲材料因其独特的电磁特性被视为纳米光子学的核心载体之一,其中的双曲极化激元在材料表面实现光场极端压缩,为高灵敏传感、超分辨成像等前沿应用提供关键支撑。然而,现有研究均依赖人工双曲超材料和天然双曲材料(如金属介质多层膜、六方氮化硼、三氧化钼等介电常数异号体系),其双曲特性仅存在于特定的“双曲频段”(Reststrahlen带)。能否在非双曲材料中激发双曲极化激元并实现原位动态调控,成为该领域亟待突破的核心挑战。针对这一难题,中国地质大学(武汉)李国岗教授、戴志高教授团队与国内外合作者以钒酸钇稀土晶体为平台,结合理论分析、数值仿真与近场纳米成像技术,在该材料的非双曲频段内首次发现了具有双曲色散特征的表面极化激元。

研究团队通过精准调控温度(150~300 K),实现了极化激元从椭圆型到准直型再到双曲型的拓扑转变,极大拓展了双曲极化激元的可调控频谱范围和候选材料谱系。利用散射型近场光学显微镜,团队在室温及低温下直接捕捉到双曲声子极化激元在非双曲晶体表面传播的射线波前,测得其传播距离可达59微米,超过二维材料中常见的极化激元。该极化激元兼具低损耗与长寿命特性,在中红外波段具有广阔的应用前景。此外,该双曲极化激元的拓展条件与温度驱动的色散工程,显著提升了对极化激元波长与群速度的精细调控能力,展现出高灵敏度和快速响应的调制特性。

该研究首次阐明了双曲型色散和双曲型晶体并非实现双曲极化激元的先决条件,实质性拓展了双曲型纳米光学的应用边界,颠覆了双曲极化激元仅源于双曲材料的传统认知,确立了“非双曲极化激元”的新概念。该研究为揭示光与物质相互作用机制、推动双曲极化激元技术应用提供了新的物理路径与工程手段。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...