我国学者在纳米多特异性抗体研究中取得进展

文章导读

你是否想过,只需“组装”普通抗体就能制造出抗癌“超级武器”我国华南理工大学王均教授团队突破传统技术瓶颈,首创纳米适配子”平台,像搭积木一样快速构建纳米多特异性抗体。无需复杂化学改造,仅通过一步组装,即可让普通抗体同时靶向肿瘤与免疫细胞,显著提升抗癌效力。这项发表于《自然·生物医学工程》的成果,不仅解决了多抗药物制备难、纯化难、稳定性差等痛点,更在多种肿瘤模型中展现强大疗效,为癌症免疫治疗带来颠覆性新路径。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

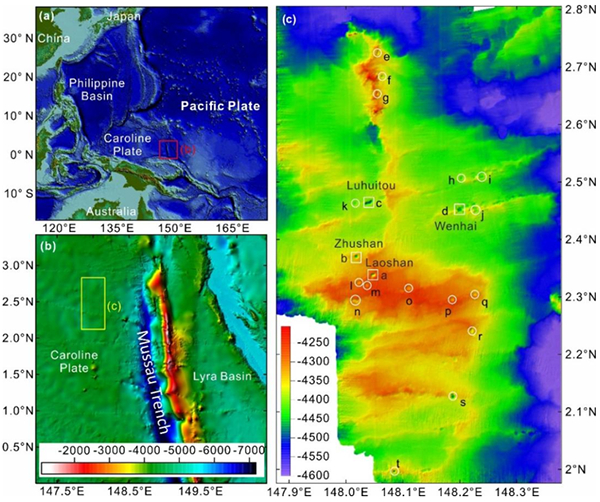

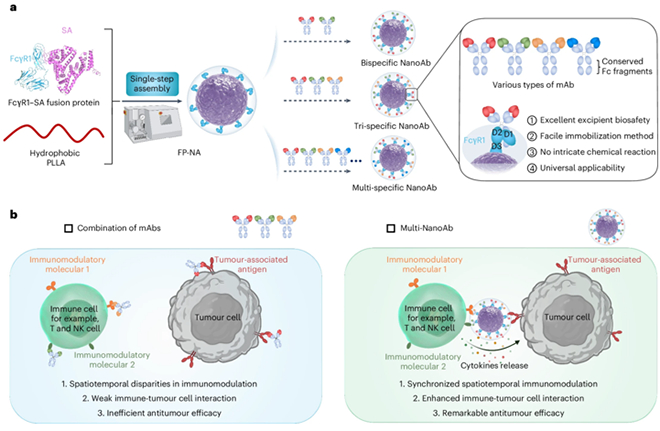

图 纳米多特异性抗体设计策略。(a)基于融合蛋白复合型“纳米适配子”构筑纳米多特异性抗体;(b)纳米多特异性抗体的抗肿瘤机制

在国家自然科学基金项目(批准号:52130301、32430059、32071380)等资助下,华南理工大学生物医学科学与工程学院王均教授团队在纳米多特异性抗体方面取得进展,相关成果以“工程化纳米多特异性抗体用于肿瘤免疫治疗(Engineering multi-specific nano-antibodies for cancer immunotherapy)”为题,于2025年6月26日在线发表于《自然·生物医学工程》(Nature Biomedical Engineering)杂志,论文链接:https://www.nature.com/articles/s41551-025-01425-5。

多特异性抗体能够识别两个或多个靶点,代表着抗体药物研发的新趋势和重要方向。与单抗药物仅能识别单一靶点不同,它可同时靶向肿瘤细胞和免疫细胞,精准调控多个信号通路,实现肿瘤治疗的高效性。然而,传统制备方法(如DNA重组与蛋白质工程技术)在生产多特异性抗体时存在诸多弊端,易产生大量副产物,导致产率低、纯化困难,且在制备过程中易出现降解、聚集等问题,严重制约了多特异性抗体的研发与应用。尽管将两种或多种单克隆抗体固定于纳米粒子表面可模拟多特异性抗体功能,但纳米多特异性抗体的临床转化面临制备工艺繁琐、抗体键合过程导致亲和力受损以及载体生物安全性不足等挑战。

为了解决这些难题,华南理工大学王均教授团队采用基因工程技术,构建了由Fc受体与血清白蛋白组成的重组融合蛋白,并将其与生物医用高分子材料聚乳酸进行“一步法”可控组装,成功搭建了融合蛋白-聚合物复合型“纳米适配子”(FP-NA)。FP-NA可利用其表面的Fc受体通过“受体-配体”相互作用与单抗药物的Fc段结合,无需复杂化学偶联过程,进而装配式构建出纳米多特异性抗体,实现了单抗药物的多价化、多特异性化以及多功能化。这种纳米多特异性抗体能显著增强免疫细胞(如T细胞、巨噬细胞等)对肿瘤细胞的识别与杀伤能力。研究团队在多种肿瘤模型(包括人源化小鼠肿瘤模型)中系统验证了基于“纳米适配子”构建的纳米多特异性抗体具有显著的抗肿瘤效应,具有良好的应用前景。

目前,研究团队已完成“纳米适配子”的放大试制及关键技术验证,有望突破传统构建多特异性抗体的DNA重组和蛋白质工程技术的局限,推动新型抗体药物的研发,为肿瘤等疾病治疗开辟新途径。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...