新研究提出海气热通量反演模型

文章导读

你是否知道,精确预测台风路径和气候变化的关键,竟藏在海洋与大气间看不见的“热量交换”中?传统观测手段长期受限于精度不足,而今,中国科学院海洋研究所团队一举突破瓶颈,推出全新MPFNet反演模型。它融合微波遥感数据与创新深度学习架构,将海气温湿度反演误差大幅降低近四成,显著提升海气热通量估算精度。更令人振奋的是,团队已发布长达11.5年的全球逐日数据产品,为气候研究、极端天气预警提供强有力支撑。这项硬核科技如何做到?背后有哪些颠覆性设计?

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,中国科学院海洋研究所科研人员在卫星遥感反演全球海气热通量方面取得进展。

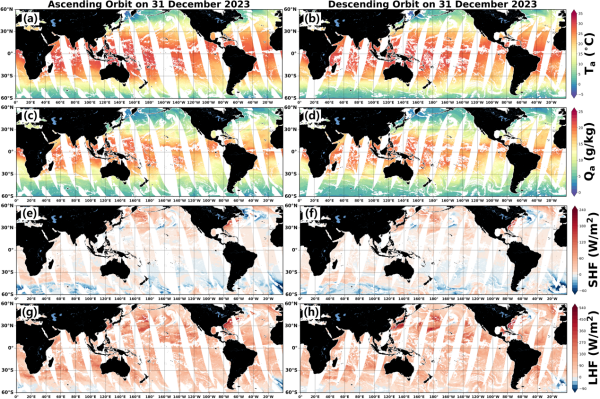

研究聚焦于提升海表面2米气温(Ta)和比湿(Qa)的遥感反演精度。这两个变量是计算海气感热通量(SHF)和潜热通量(LHF)的关键输入,但传统方法往往有面精度低、区域偏差大等问题。为此,研究团队提出了MPFNet模型,融合关键点特征和周围空间矩阵信息,结合Fourier神经算子与残差网络架构,实现了高精度的Ta与Qa反演。

MPFNet模型以AMSR2微波遥感数据为输入,利用海表面温度、风速、水汽、云液态水、降雨率及经纬度7个变量,捕捉局部和大尺度特征,并融合经纬度信息增强模型空间泛化能力。MPFNet模型采用迁移学习的训练策略,利用ERA5再分析数据进行预训练,再通过卫星与浮标匹配的观测进行微调优化,提升了模型在不同海域中的稳定性与准确性。结果表明,相比于再分析产品、深度学习产品和混合产品,MPFNet模型在全球尺度上反演的Ta、Qa以及热通量SHF和LHF均显著提升。在2018年独立测试集上,Ta和Qa的均方根误差分别下降至0.59°C和0.87g/kg,较其他产品分别提升27%至41%和16%至33%;进一步计算的SHF和LHF误差也分别降低32%至36%和17%至31%,在热带和高纬海域均表现出较强的泛化能力。

同时,研究团队基于MPFNet模型生成了覆盖11.5年(2012年7月至2023年12月)分辨率为0.25°的全球逐日Ta、Qa、SHF和LHF产品,为精细化海气通量估算、气候变化监测和极端天气预测提供了数据支撑。

相关研究成果发表在《IEEE地球科学与遥感学报》(IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing)上。研究工作得到国家自然科学基金等的支持。

MPFNet模型反演的Ta、Qa、SHF和LHF结果图

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...