研究揭示人类土地利用驱动原生生物跨气候区分布扩张

文章导读

你是否想过,人类耕种、建城的行为正在悄悄打破自然的屏障?研究发现,农田与居民区正成为原生生物南迁的“高速公路”,温带微生物正大规模向亚热带扩张,而背后的推手竟是土壤pH的改变与猎物链的连锁反应。为何这种“地下入侵”会导致全球土壤生物日趋雷同?吞噬型原生生物为何能一路开疆拓土,而寄生类群却寸步难行?揭开人类活动重塑地下生态的秘密,理解土地利用如何悄然改变地球生命的分布格局。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

人类土地利用正在全球尺度上重塑物种的分布格局。然而,土地利用变化如何影响土壤生物的分布仍缺乏研究,尤其在全球生物同质化背景下,环境因子如何驱动土壤微生物群落分布的重构及机制尚缺乏系统性解析。

中国科学院城市环境研究所朱永官院士团队研究员孙新带领的研究组,利用eDNA条形码技术,探讨了中国温带和亚热带地区农田、居民区、公园三种人类用地系统与自然森林中原生生物的生物地理格局及其与猎物/宿主的关系。

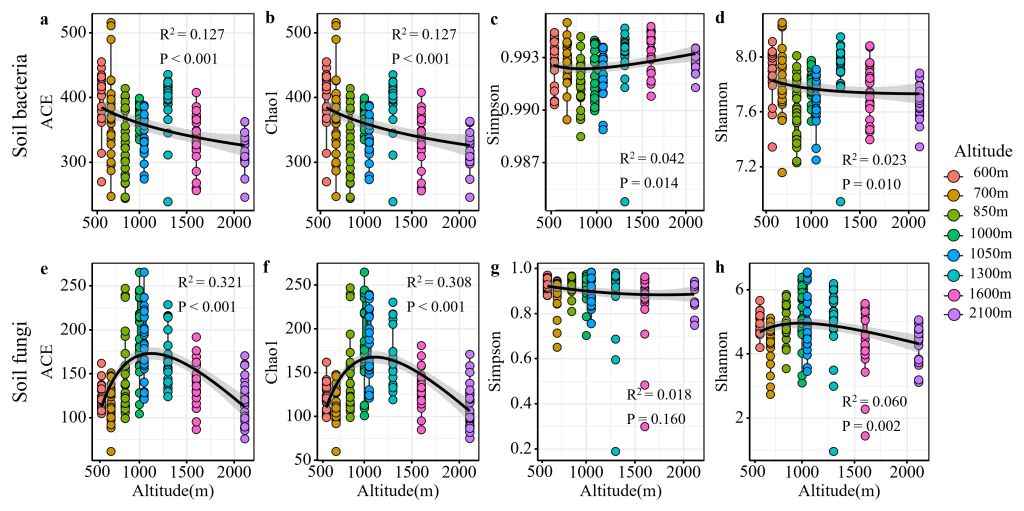

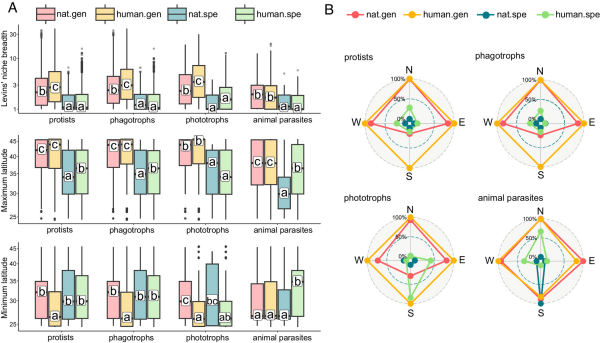

研究揭示,人类土地利用系统是广布种原生生物跨越气候区域扩散的重要廊道。这种跨区域物种交流具有显著的方向性主要表现为温带原生生物类群向亚热带地区的南向扩张,导致大尺度上人类用地系统中群落空间异质性下降和生物同质化发生。这种方向性扩张由两个机制共同驱动。一是人类土地利用提升了土壤pH,减弱了亚热带系统中原有的酸性屏障,促进了原生生物从温带向亚热带扩张。二是在温带地区,干旱气候和更高的土壤pH限制了亚热带类群向北扩张。在原生生物的不同功能类群中,吞噬型原生生物表现出最强的跨区域扩张,这与微生物猎物尤其是细菌的分布扩张相关,暗示着猎物类群介导的“入侵连锁”效应。相比之下,动物寄生类群的弱扩张性反映共生类群比自由生活类群受到更强的扩散限制。

该研究表明,土地利用变化在亚热带-热带区域创建微生物入侵“热点”,可能加速土壤生物群落的全球同质化进程,这对理解人为干扰下生态系统功能的演变具有重要意义。

相关研究成果发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划和中国科学院相关项目等的支持。

人类土地利用驱动中国温带土壤原生生物向亚热带区域扩张

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...