文章导读

中微子质量竟来自暗物质?这一诱人假说曾被视为破解两大宇宙谜题的钥匙。但上海交李政道研究所团队联合意大利学者,首次利用大亚湾、RENO和KamLAND实验数据给出有力反证。研究发现:若暗物质极轻,其波动效应将显著改变中微子振荡模式,而KamLAND长基线数据以4.5σ的显著性支持传统质量模型,几乎排除了该假说。这是否意味着暗物质与中微子必须分道扬镳?更精确实验即将到来,谜底正被层层揭开。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,上海交通大学李政道研究所博士后安德鲁·齐科(Andrew Cheek)和张闳一,与意大利萨莱诺大学教授卢卡·韦斯内利(Luca Visinelli)合作,在国际权威期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)发表论文,首次基于实验数据对“中微子质量来源于暗物质”这一假说提出有力反证。

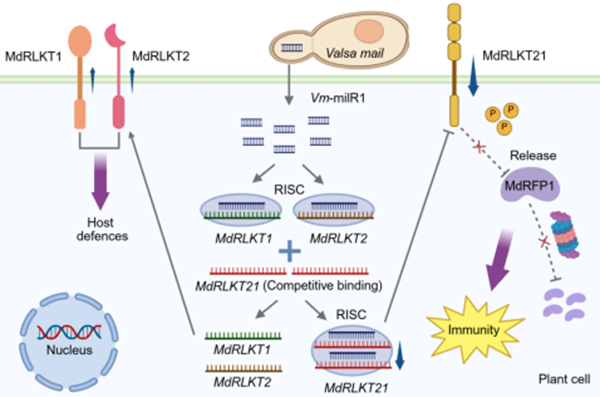

中微子是一种极难探测的基本粒子。振荡实验已确认它们并非像粒子物理标准模型预言的没有质量,但其质量来源在粒子物理学中依然悬而未决。相关假说往往依赖引入新的高能粒子或超越标准模型的复杂机制。然而,宇宙中还存在另一大谜团——暗物质,它约占宇宙总物质的85%,却至今未被直接探测到。这两个未解之谜是否可能有关联?一种颇具吸引力的设想指出,中微子或许通过与一种质量小于约10电子伏特的极轻暗物质场相互作用而获得质量。

研究者利用大亚湾、RENO及KamLAND等主要中微子实验的数据检验了该假设。他们的核心观点在于:若暗物质足够轻,其表现更似波而非粒子,将引发时空依赖性,从而在观测到的中微子振荡性质中留下微弱调制的痕迹。他们讨论了两种情形:(1)若暗物质相对较重(大于约10-14电子伏特),其空间波动性会在地球穿越时模糊振荡信号,甚至抹除中微子振荡的特征模式——这一情形与现有实验数据不符;(2)若暗物质更轻,质量处于10-19至10-14电子伏特范围,则波动效应主要表现为中微子参数随时间的变化。对于如大亚湾和 RENO 这类短基线实验而言,暗物质假设与标准真空质量模型拟合效果相当。但对于如 KamLAND 这类长基线实验而言,数据显著倾向于支持传统真空质量起源,统计显著性达到4.5σ。论文指出,正在进行的中微子实验,例如中国的JUNO,或可凭借前所未有的精确度彻底排除这一可能性。

在KamLAND 实验中反中微子存活概率与基线长度(L)和中微子能量比值的关系。黑点为实验报告数据,彩色曲线分别表示由暗物质相互作用生成的中微子质量(绿色)及真空中微子质量(蓝色)所对应的存活概率。

李政道研究所博士后安德鲁·齐科(Andrew Cheek)和张闳一,与意大利萨莱诺大学教授卢卡·韦斯内利(Luca Visinelli)三位作者按姓氏首字母排序,为共同通讯作者。卢卡·韦斯内利原为李政道研究所青年学者,在所期间完成该研究的大部分工作。该研究得到国家自然科学基金、上海交通大学,以及意大利国家核物理研究所的支持,在此深表感谢。

论文原文:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/wyns-m4y5

作者: 李政道研究所 供稿单位: 李政道研究所

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...